관습적인 의미의 아포리즘은 찾기 어려운 정영문의 ‘어떤 작위의 세계‘.

직접 트위터를 할 정도로 부지런하지는 못해도 가까운 이들이나 저명한 분들의 트위터를 자주 엿보기는 한다. 의도적으로 신변잡기만을 늘어놓는 트위터가 있는가 하면, 의미심장한 아포리즘을 꾸준히 공급하는 트위터도 있다. 전자의 경우 미니홈피나 블로그 등이 해왔던 역할을 이어받고 있는 것이겠지만, 후자의 경우는 글자 수가 제한돼 있는 트위터의 조건이 북돋은 현상일 것이다. 트위터의 세상 속에는 너무 많은 아포리즘이 있어서 나는 그것을 다 소화할 수조차 없다. 도대체 아포리즘이 무엇이기에 우리는 이토록 그것을 사랑하는 것일까.

사전의 ‘아포리즘’(aphorism) 항목에는 ‘간결하고 기억하기 쉬운 형태로 말해지거나 쓰인 어떤 독창적인 생각’이라는 설명이 적혀 있다. 보통 ‘잠언’이라고 옮긴다. 히포크라테스의 (aphorisms)이 최초의 용례라고 한다. 그 책의 첫 문장인 ‘인생은 짧고 예술은 길다’가 아포리즘의 전형을 만들었다. (많이 알려진 대로 이 번역은 오역이다. ‘인생은 짧고 의술은 길다’가 맞다. 의술에 통달하기에는 인생이 너무 짧다는 탄식이다.)

우리는 아포리즘의 대가들을 몇몇 알고 있다. 니체는 아포리즘을 철학적 사유의 한 무기로 끌어올렸다고 평가받는다. 그의 책 (청하·1984)을 펼치니 이런 구절이 보인다. “음악이 없다면 삶은 하나의 오류일 것이다.” 또 이런 구절도. “걸으면서 얻은 사상만이 가치를 지니는 것이다.” 절망의 대가 에밀 시오랑 역시 신랄한 아포리스트다. 그의 책 (강·1997)를 펼쳐보니 이런 구절에 밑줄이 그어져 있다. “지나치게 자신에게 관심을 기울이게 되면 필연적으로 자신을 터무니없이 사랑하거나 미워하게 된다.”

여기에 한 사람을 더 추가한다면 그것은 마땅히 오스카 와일드여야 할 것이다. 출처를 확인하지 못한 그의 아포리즘 중 하나를 나는 기억한다. “사랑에 빠진 남자는 여자를 위해 모든 것을 다 할 수 있다. 단, 영원히 사랑하는 것만 빼고.” 이런 문장은 일단 한 번 듣고 나면 결코 잊을 수 없게 된다. 그의 재기발랄한 문장들을 음미하며 맞장구를 치고 있자니 짓궂은 그가 또 이런 말을 한다. “사람들이 나에게 동의할 때마다 내가 틀렸다는 느낌이 든다.”

그러나 아포리즘은 가끔 우리를 속인다. 움베르토 에코는 어떤 아포리즘들은 그것을 뒤집어도 여전히 그럴듯해 보인다고 꼬집는다. 예컨대 “무지란 섬세한 이국 과일과 비슷하다. 살짝 건드리기만 해도 곧바로 시들어버린다”라는 와일드의 문장에서 ‘무지’ 대신에 ‘앎’을 넣어도 여전히 말이 되지 않는가. “뒤집기 가능한 아포리즘은 지극히 부분적인 진리를 담고 있으며, 일단 뒤집어놓고 보면 종종 거기에서 펼쳐지는 두 개의 전망 중에서 어느 것도 진리가 아니라는 사실이 드러나기도 한다. 단지 재치 있기 때문에 진리처럼 보였던 것이다.”()

그러니 어떤 이들이 아포리즘을 경멸하는 것은 이해할 만하다. 토마스 베른하르트의 소설 (문학동네·2011)의 한 등장인물의 말이다. “그건 정신적 호흡이 짧은 저급 예술이야. 특히 프랑스에 살았던 어떤 이들이 생계를 위해 만들어낸 예술, 말하자면 야근하는 간호사들이나 읽을 법한 가짜 철학, 달력 명언에 지나지 않는 시시한 철학이라 부를 수도 있겠지. 나중에 의료기관의 대기실마다 붙어 있는 명언으로만 남아 순서를 기다리는 동안 읽을 수 있지. 부정적 평가를 받든 긍정적 평가를 받든 아포리스트로 불리는 작자는 다 역겨워.”

나는 아포리즘을 경멸하지 않는다. 나로서는 중언부언과 지리멸렬이 차라리 더 견디기 힘들다. 그러나 아포리즘이 시나 소설에서 반드시 긍정적인 역할을 한다고 단언할 수는 없다. 아포리즘 따위는 쓰지 않겠다는 고집이 오히려 독창적인 문학적 개성을 만들기도 한다. 예컨대 근래 새삼스런 주목을 받고 있는 정영문의 소설책 열두 권 어디를 펼쳐도 관습적인 의미에서의 아포리즘은 찾기 어려울 것이다. 그것은 그가 무의미한 세계의 무의미함을 빈손으로 견뎌내고 있다는 증거다. 아마 그에게 아포리즘은 어떤 타협의 산물처럼 보일 것이다. 이것은 존중받아 마땅한 태도이며 우리가 그의 소설을 좋아하는 이유 중 하나다.

문학평론가한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

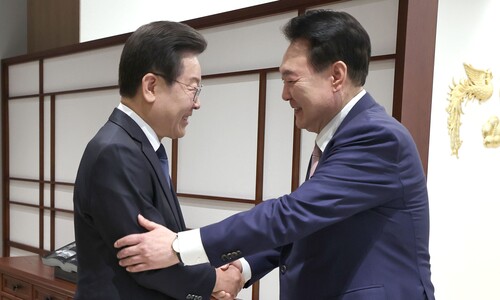

윤 대통령 만난 이재명 “답답하고 아쉬웠다…소통 첫 장 의미”

“이태원 희생양 찾지 말자”는 전 서울청장…판사 “영상 보면 그런 말 못해”

이재명 “채상병 특검 수용, 가족 의혹 정리”…윤 대통령 “예상했다”

‘듣겠다’던 윤 대통령, 카메라 빠지니...“비공개회담 85%가 윤 발언”

윤 대통령-이재명 대표, 용산서 첫 회담 시작

이스라엘-하마스, 휴전 두고 물밑협상…극적 돌파구 찾나

사과 값 당분간 안 잡힐 듯…농림부 “참외는 작년과 비슷할 것”

이재명, 품에서 A4 10장 꺼내…윤 대통령과 2시간 회담

가뭄 뒤 폭우, 겨울엔 냉온탕 기온 널뛰기…‘이상기후’ 속출한 2023년

‘김건희 디올백’ 목사 스토킹 혐의…경찰 “수사 필요성 있다”