대중은 때때로 ‘파시즘’(fascism)을 원한다. 파시즘은 독재와 다르다. 독재는 피할 수 없는 체제다. 대체로 대중은 그것을 원치 않지만 독재자는 억압함으로써 지배한다. 하지만 파시즘은 불가항력적인 지배다. 때때로 대중은 그 불합리한 지배마저 찬양한다. 그 무기는 ‘현혹’이다. 한때 ‘홀로코스트’를 지지했던 독일인들, 그리고 여전히 ‘새마을운동’의 향수에 취해 있는 어떤 이들은 짧게 혹은 끝내 그 현혹에 미혹된 이들이다.

세상과 불화해온 ‘승리’의 장인

한화 이글스, 어려웠다. 꼴찌였다. 10번 싸우면 3번 이기는 팀이었다. 팬들의 꿈은 소박했다. 평균으로 수렴된다는 그 게임의 법칙대로, 10번 싸우면 5번은 이길 수 있는 평범한 세상을 갈망했다. 김성근이라는 장외 감독이 있었다. 승리를 뽑아내는 가장 숙련된 장인이었다. 다만 세상과 불화해왔다. 어떤 이들은 그가 이룩한 눈부신 성과를 폄훼했다. 누군가들의 희생 위에 영광의 깃발을 단다고 했다. 그럴수록 ‘승리’는 그의 신념이 됐고, ‘우승’은 집념이 됐다. 이기는 것만으로 모든 것을 보상하는 투명하고 단선적인 현혹이었다. 하지만 세상은 그의 방식이 더 이상 동시대의 가치가 될 수 없다며 그를 밀어냈다.

다 끝났던, 그 밀려난 자리에서 그는 희귀한 선택을 했다. 가장 낮은 선수들을 보살펴 그를 비난해온 세상으로 밀어올렸다. 이미 탈락했고, 버림받았던 ‘아이들’이 모여 그의 ‘모욕’을 견뎠다. 그러곤 다시 돌아가 싸울 기회를 얻었다. 탈락시킬 뿐, 이미 버려진 아이들을 벼리기 위해 어떤 노력도 하지 않는 세상에서 특별한 도전이었다. 어떤 청춘들이 그의 혹독한 ‘펑고’(fungo·야수가 수비 연습을 할 수 있도록 배트로 쳐준 타구)를 버텨내 다시 그라운드에 섰을 때, 그의 ‘아우라’는 천상계를 향했다. 하지만 그는 다만 담담히 “리더는 사람을 버리지 않는다”고만 말했다.

그가 ‘메시아’가 된 것은 우연이 아니다. 이기도록 바뀌어야 하는 팀이라면, 그보다 더 적합한 ‘주군’은 없었다. 오로지 승리를 위해 주군을 모시는 것이 적절하냐는 질문은 던져지지 않았다. 점잖기로는 팔도 제일이라는 그 팬들은 그를 불러달라 시위했다. 그것은 어쨌든 스포츠니까. 과소한 자원을 극대화해 승리를 따내는 그의 효율은 이미 스포츠에서도 낡은 것이었지만, 기꺼이 새롭게 해석됐다. 그는 패배에 질려 있는 이들을 향해 우리가 나아가야 할 곳은 ‘우승’이라고 갈파했다. 팀의 ‘개조’를 약속했고, 열외 없이 개조할 것임을 천명했다. 그 개조의 끝에 혜택이 주어질 것임을 약속했다. 그의 통치를 경험했던 정근우는 “나는 행복하다”고 읊조렸다. 냉소였는지, 체념이었는지 알 듯 말 듯했다.

김성근, 올 한 해 가장 찬양받고 또 비난받고 있는 이름이다. 올 시즌의 모든 것을 지배했던 그는 그러나 놀랍게도 어떤 약속도 지켜내지 못했다. 그의 세계는 ‘이만하면 잘했다’거나 ‘절반의 성공’ 같은 수사로는 미화할 수 없는 영토다. 그의 지배가 정당화될 수 있는 건, 오로지 이겨서다. 그는 그 단순함의 철학에서 한평생을 버텼다. 근대적 조련과 더 전근대적인 ‘인간 개조’를 통해 성과를 내는 그의 리더십은 어떤 패배의 마음들을 현혹하는 데는 분명 성공했다. 하지만 끝내 성취를 이루지 못하고 시즌을 끝내는 지금이야말로 정말 마지막 카운트다. 10개 팀이 경쟁하는 게임에서 절반도 이기지 못하고, 중간도 달성하지 못한 팀의 감독이 된 그는 이제 더 이상 SK 왕조를 열고, 고양 원더스라는 신세계를 창조해낸 환상과 환상 사이의 존재가 아니다.

물론 그의 야구와 그 야구를 지탱하는 리더십이 완전히 파산한 것은 아닐 테다. 선수들의 달라진 눈빛과 몸짓은 올해보다 나은 내년을 예고하는 것일 수 있다. 하지만 야구를 하지 않게 된 가을과 겨울은 길 것이고, 차가워지는 날씨만큼 그를 향한 미혹도 식어갈 것이다. 1년 전 이맘때, 그의 리더십은 야구장을 넘어 청와대와 기업까지 사회 곳곳으로 불려다녔다. 사람들이 그의 리더십이 새롭지 않은 것임을 알면서도 경청한 건, 그가 성과를 냈고 성과가 없을 일에 도전했기 때문이다. 하지만 시즌이 채 끝나기도 전에 던질 수 없어진 투수들까지 생긴 지금, 그는 박제될 만큼 완벽하고 온전한 존재가 아니다.

‘파시즘’의 미혹은 끝났다

주군으로 삼고 싶은 어른조차 사라진 듯한 ‘헬조선’의 난세, 그는 화려하게 피어올랐다. 낡은 방식이었지만 인간적이었고 불합리했지만 책임을 피하지 않는 리더였다. 하지만 역설적으로 이제 그가 그의 리더십에 갇혔다. 그의 리더십은 토론하고 합의하며 동행하는 갈림길의 연속이 아닌, 오직 이길 때에만 한 발을 더 내디딜 수 있는 외통의 경로다. 사회와 비교도 할 수 없을 가장 단출한 작동 방식을 갖는 스포츠에서조차 그의 리더십이 통하지 않는다면, 이제 우리는 어쩔 수 없이 초인의 낭만이 지배하는 세계는 종식되었음을 받아들여야 할 것이다. 한 가지 분명한 건, 짧았건 길었건 ‘파시즘’의 시대는 어쨌든 모두 끝났다는 것이다.

김완 기자 funnybone@hani.co.kr

관련 기사 ▶ 김성근 야구, 통하였느냐

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[속보] 일본 아오모리현 인근 규모 7.2 지진…도쿄 도심 크게 흔들려 [속보] 일본 아오모리현 인근 규모 7.2 지진…도쿄 도심 크게 흔들려](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1208/53_17652054819989_6717652054652736.jpg)

[속보] 일본 아오모리현 인근 규모 7.2 지진…도쿄 도심 크게 흔들려

![쿠팡, 갈팡질팡 [그림판] 쿠팡, 갈팡질팡 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1207/53_17651042890397_20251207502012.jpg)

쿠팡, 갈팡질팡 [그림판]

“사법부 잘못했는데 대안 없이 반대만 하면…” 법관회의서 신중론도

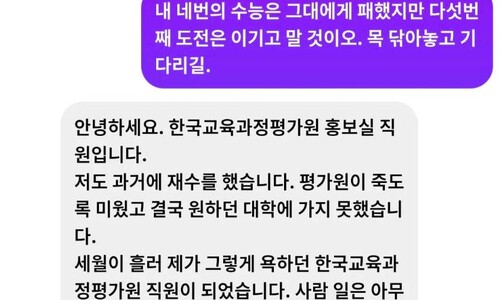

‘4수’ 망친 수험생 위로한 평가원 직원 “저도 평가원이 죽도록 미웠지만…”

![[속보] 일본 아오모리 인근 최대 규모 7.6 지진…3m 쓰나미 예보 [속보] 일본 아오모리 인근 최대 규모 7.6 지진…3m 쓰나미 예보](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1208/53_17652055373158_20251208503562.jpg)

[속보] 일본 아오모리 인근 최대 규모 7.6 지진…3m 쓰나미 예보

뜨끈한 온천욕 뒤 막국수 한 그릇, 인생은 아름다워

장수말벌 침에 목 뚫려도 ‘꿀꺽’…굶주린 논개구리에게는 ‘맛있는 간식’

박나래 활동 중단…“전 매니저와 오해는 풀었으나 제 불찰”

“3분의2가 반대”…내란재판부법 우려 쏟아진 민주 의총

김형석, 독립기념관서 또 개신교 예배…“1년 동안 말도 못할 만큼 고난”

![[단독] 세운4구역 고층 빌딩 설계, 희림 등과 520억원 수의계약 [단독] 세운4구역 고층 빌딩 설계, 희림 등과 520억원 수의계약](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/resize/test/child/2025/1205/53_17648924633017_17648924515568_20251204504031.jpg)