대학 입학 직후, 선배들에게 이끌려 독일 철학을 공부했다. 칸트, 헤겔, 마르크스로 이어지는 그 핵심은 ‘객관’이었다. 어느 봄날, 이라는 책을 붙들고 구체니 추상이니 하는 범주와 밤새 씨름한 끝에 “인간은 실천(노동)을 통해 객관(진실)에 가닿을 수 있다”는 문장을 건졌다. 세상을 다 알아버린 듯한 감상에 젖어 아침부터 소주를 마셨다.

비록 마르크스가 자신의 인식론을 완성한 적이 없고, 스탈린의 소련이 시대착오를 거쳐 패망했으며, 그 관변 철학자들이 경험주의와 실증주의, 심지어 미국 실용주의(프래그머티즘)의 개념까지 얼기설기 이어붙였음을 나중에 알게 됐지만, 실천과 진리를 잇는 그 문장은 구원의 약속처럼 지금껏 마음에 남았다.

언론사에 발 디딘 이후, 다시 객관을 만났다. 객관적이지 않다는 말이 비난으로 쓰이고, 객관 보도가 최고 규준으로 통하는 세계였다. 고민에 빠졌다. 언론계에서 통하는 객관적 보도는 예전에 배운 객관과 무슨 관련이 있을까.

일본 학자들이 번역했을 그 한자어를 풀이하면 ‘손님(客)의 시선(觀)’이다. 아무 상관 없는 손님처럼 무심하게 판단한 무엇이라는 뜻이다. 그런데 어떤 일이건 ‘아무 상관 없는’ 이는 아무도 없다. 편견에서 완전히 자유로운 이도 없다. ‘손님의 관점’이라는 (오역된) 한자어는 객관의 본래 뜻과 거의 아무 관련이 없다.

‘객관’에 해당하는 영어 단어는 Objectivity다. 영영사전을 보면, Objectivity를 Thing in itself라고 적어두었다. 독일어로는 Ding an sich다. 개인의 관념에 영향받지 않고 독립적으로 존재하는 사물 자체라는 것이다. 이에 적합한 한자어는 사물의 속성을 뜻하는 ‘물성’(物性)이 될 것이라고, 철학을 잘 모르는 나는 감히 생각해본다.

여기서 비롯한 ‘객관적’(Objective)이란 말은 사물 또는 세계에 최대한 다가가려는 태도를 뜻한다. 근대 이래 사회·자연 과학자들은 세계를 파악하기 위해 심혈을 기울였다. 현대 언론은 그런 과학의 자세를 빌려 ‘사실 그 자체’를 향해 접근하는 ‘과학 언론’을 주창하여 객관성 규준을 내세웠다.

따라서 의견을 나열하는 것은 객관과 별 관련이 없다. 사물의 본성에 얼마나 다가갔는지가 가장 중요하다. 가장 주관적 방법인 르포르타주 또는 참여관찰이 때로는 가장 객관적인 보도가 될 수 있는 비밀이 여기에 있다.

햇볕정책은 북핵 개발을 도왔는가? 이명박·박근혜 정부는 북한 핵개발에 책임이 없는가? 사드(THAAD) 도입으로 북핵을 막을 수 있는가? 사드 도입을 위해 부담해야 할 사회적·경제적 비용은 얼마인가?

이런 질문 앞에서 보통 사람들은 과거 민주정부를 탓할 수도 있고, 북진해서 본때를 보여주자고 호언할 수도 있다. 그것은 진실의 실체에 입각하지 않은 감정과 편견이다. 보통 사람들은 편견과 감정에 휘둘리기 마련이다.

전문가는 다르다. 전문가의 존재 가치는 ‘객관적 답’을 내놓는 능력에 달려 있다. 실체에 다가가 냉철하게 판단해야 한다. 그런데 전문가들이 시정잡배 수준으로 말하면 그 사회는 고만 볼장을 다 본 것이다. 정치·외교 분야의 전문가를 자처하는 대통령, 장관, 국회의원이 그런 전문성을 제대로 발휘하지 못한다면, 또 다른 전문가인 언론이 바로잡아야 한다. “대통령은 이렇게 말했고, 야당은 이렇게 반발했다”고만 보도하면, ‘객관’은 또다시 온갖 편견에 속박되어 침잠한다.

언론은 대중의 반공의식에 편승하고, 정치인은 그 주장을 정책으로 포장하여 천명하니, 멸공의 오랜 편견만 강화될 뿐이다. 그것이 공멸로 향하는 길이라는 ‘객관적 진실’을 모르고 공연한 공포와 망상을 지껄이는, 전문가를 가장한 잡배들의 목소리만 커진다. 이것은 슬프고도 무기력한 지옥이다.

※카카오톡에서 을 선물하세요 :) ▶ 바로가기 (모바일에서만 가능합니다)

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[속보] 윤석열·김건희 관저 퇴거…5분 ‘주먹 불끈’ 쥐며 지지자에 인사 [속보] 윤석열·김건희 관저 퇴거…5분 ‘주먹 불끈’ 쥐며 지지자에 인사](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0411/53_17443594651119_421744359394061.jpg)

[속보] 윤석열·김건희 관저 퇴거…5분 ‘주먹 불끈’ 쥐며 지지자에 인사

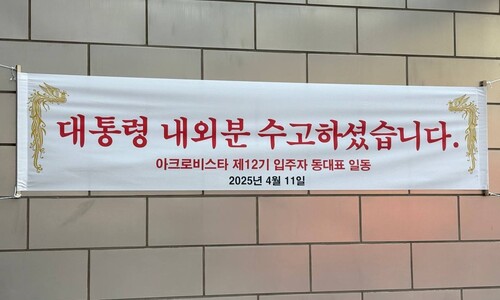

윤석열 온다고…아크로비스타에 봉황 새긴 “수고하셨습니다” 펼침막

![[속보] 김건희, 계엄 이후 첫 포착…서초동 사저로 이동 [속보] 김건희, 계엄 이후 첫 포착…서초동 사저로 이동](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0411/53_17443605013084_4317443602138513.jpg)

[속보] 김건희, 계엄 이후 첫 포착…서초동 사저로 이동

![[단독] 홍준표 쪽, 5600만원 명태균 여론조사비 ‘대납’ 문건 나왔다 [단독] 홍준표 쪽, 5600만원 명태균 여론조사비 ‘대납’ 문건 나왔다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0411/53_17443528154675_20250411502137.jpg)

[단독] 홍준표 쪽, 5600만원 명태균 여론조사비 ‘대납’ 문건 나왔다

![독대는 ‘나’랑…교감은 누구랑? [한겨레 그림판] 독대는 ‘나’랑…교감은 누구랑? [한겨레 그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2025/0410/20250410504004.jpg)

독대는 ‘나’랑…교감은 누구랑? [한겨레 그림판]

광명 신안산선 공사장 붕괴…노동자 1명 고립 추정

이재명 캠프 “김혜경에 욕설 딥페이크 유포 시도, 엄정 대응”

“김건희 기갑차에 태우고 관저 드라이브” 경비단 병사 증언

죽에 커피 섞어…취객 160명에 1억5천 뜯어낸 택시기사

![[속보] 광명 신안산선 공사장 붕괴로 1명 실종·1명 고립 [속보] 광명 신안산선 공사장 붕괴로 1명 실종·1명 고립](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0411/53_17443639191688_7317443638945906.jpg)

[속보] 광명 신안산선 공사장 붕괴로 1명 실종·1명 고립

![[단독] 홍준표쪽, 2020년 총선 직전 명태균에 여론조사비 5600만원 대납 정황 [단독] 홍준표쪽, 2020년 총선 직전 명태균에 여론조사비 5600만원 대납 정황](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0411/53_17443423465652_20250411501585.jpg)