일러스트레이션 이강훈

티 없이 맑은 10월의 제주에 자극적인 풍경이라곤 한 명의 고등학생 말고는 없었다. 작은 섬으로 가려던 나는 수학여행을 온 고등학생 150여 명과 함께 배에 올랐다. 오가고 섬에 머무는 동안 그들과 3시간쯤 함께 있었는데, 삭막한 풍경 한 줄기가 펼쳐진 뒤로는 내내 쿵 하고 내려앉는 내 마음과 와르르 무너지는 그 아이의 마음 소리밖에 들리지 않았다.

접촉에서 완성되는 감정들선실에서 반 친구들이 얘기를 나누고 갑판 위에서 물보라 맞는 동안 그 아이는 고물 귀퉁이에 혼자 서 있었다. 뒤쪽은 바다가 펼쳐진 난간이고 양옆으로 기둥이 있어 혼자 웅크리기엔 적당한 장소 같았지만, 타인의 틈에 끼지 못해 빛바래고 썰렁한 모습은 너무나 두드러졌다. 옆에는 등산복 입은 아저씨가 무심하게 서 있을 뿐이었다. 나는 시선과 마음을 거두려고 애써봤지만 잘 안 됐다.

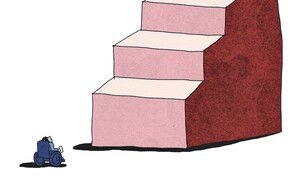

배가 섬에 닿자 학생들은 두셋씩 어울려 둘레길을 산책하고 험준한 바위에 올라가 허세를 부리며, 편의점에서 간식을 사 먹었다. 그들은 동성 간의 친밀감을 어깨와 허리에 두르는 서로의 손길로 과시했다. 그때 가게 앞에 모여 게임을 하던 친구들에게 그 아이가 느린 걸음으로 다가간다. 민둥산 같은 섬에서 햇빛이 스포트라이트처럼 아이를 비추는 가운데 내 눈길도 그의 발걸음을 좇는다. 하지만 무리에서 겉도는 이에게 안의 결속은 깨기 힘든 단단한 벽이다. 내내 혼자였다가 다가온 아이를 흘끗 보던 친구들은 시선을 거두더니 일제히 자리를 떴다. 아이는 구석에 매여 있던 개와 덩그러니 남겨졌고, 섬을 떠날 때까지 개 옆에 쭈그리고 앉아 있었다.

하늘과 파도는 더없이 잠잠했지만, 아이의 마음엔 바람이 불고 파도가 쳤을 것이다. 우리의 좋은 감정들은 보통 ‘접촉’(touching)에서 완성된다. 네가 좋다는 정다운 시선, 한 번만 잡아보겠다며 내미는 손길, 혹은 넌 불결하다는 경멸의 표정…. 이런 육체의 편편들이 마음을 뒤흔드는 의미가 되며, 청소년기의 자아를 빚는다. 비비고, 냄새 맡고, 시선을 주고받으면서 우리는 성장한다. 친구는 나에게 나 자신보다 더 필요한 존재이므로 이 시기엔 타인의 마음에 들지 않을까 하는 두려움이 커다란 산맥처럼 앞을 가로막곤 한다.

제주섬에서 학생들의 ‘집체’는 약한 존재를 지우는 가운데 자신들의 밝음을 풍겨냈다. 그러니 무리져 있던 학생들에게 ‘왜 너희는 저 아이를 열외로 하며 힘을 과시하는가’라고 탓할 수 있을까. 그런데 잘 생각해보면, 그들에게 약자에 대한 감정이입 능력이 결여됐다기보다는 자기를 무리 속에 위치시키는 일이 더 급선무였을 것이다. ‘관계를 음미할 여유는 없다. 더 중요한 건 나를 그 속에 엮어넣는 일이다.’

어른이 되면 잊힐 한때의 불안일까이들은 아직 정의, 연민 이런 공감의 낱말을 알기 전이다. 이런 무리 옆에선 어른들 역시 무력하다. 어떤 가시적인 폭력도 없으니 그들 세계에 개입할 명분이 없다. 하지만 이 또한 변명에 지나지 않을지도….

작가 앤드루 솔로몬은 청소년기에 늘 외톨이였는데, 친절한 선생님들의 손을 잡고 그 파도를 헤쳐왔다. 역사 선생님은 밥을 사주고 말동무가 됐으며, 음악 선생님은 반 아이들 앞에서 솔로몬에게 독창을 시켜 그의 존재감을 빛내줬다. 그러니 열외자가 갖는 공포를 달래는 건 누구나의 몫이 될 수 있다.

어른이 되어 아이는 십 대의 나날을 어떻게 새길까. 물보라의 거품을 터뜨리듯 꺼버리고 싶은 시간일까, 마침내 육지에 안착한 안도감에서 회상하는 한때의 불안일까.

이은혜 글항아리 편집장한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

윤 ‘내로남불’ 인사 패싱…4년 전 추미애에 “검찰청법 위반” 반발하더니

![[사설] 김건희 수사지휘부 전원 교체, 윤 대통령 무엇이 두려운가 [사설] 김건희 수사지휘부 전원 교체, 윤 대통령 무엇이 두려운가](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/resize/test/child/2024/0514/53_17156790618991_20240514503359.jpg)

[사설] 김건희 수사지휘부 전원 교체, 윤 대통령 무엇이 두려운가

윤석열 검찰총장이 했던 말 돌려줬다…‘김건희 방탄 인사’ 비판 봇물

‘비윤 일색’ 국힘 전당대회…쪼그라든 ‘윤심’ 주요 변수 될까

‘헐값 매각’ 피할 시간 번 네이버…‘라인 넘겨라’ 일 압박 이어질 듯

![평당 1만2천원 ‘평떼기’ 마루공 “1천번을 두드려야 마루가 된다” [영상] 평당 1만2천원 ‘평떼기’ 마루공 “1천번을 두드려야 마루가 된다” [영상]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0515/53_17157244869264_881715724466958.jpg)

평당 1만2천원 ‘평떼기’ 마루공 “1천번을 두드려야 마루가 된다” [영상]

검찰-대통령실 2차 ‘김건희 충돌’ 가능성…총장 “수사는 수사”

![[단독] ‘VIP 격노’ 전날…대통령실, ‘채상병 수사 미공개 보도자료’ 챙겼다 [단독] ‘VIP 격노’ 전날…대통령실, ‘채상병 수사 미공개 보도자료’ 챙겼다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0515/53_17157294790307_9117157287633765.jpg)

[단독] ‘VIP 격노’ 전날…대통령실, ‘채상병 수사 미공개 보도자료’ 챙겼다

“‘한가인 대신 조수빈’ 외압 안 먹히자…KBS, ‘역사저널’ 아예 폐지”

트로트 가수 김호중, 택시 ‘뺑소니’…운전자 바꿔치기 의혹도