한겨레 곽윤섭

1994년 6월 부산의 한 남자고등학교. ‘94년 여름’이라는 역사적인 더위와 싸우던 고3 교실에서 작은 시위(?)가 있었다. 미국 월드컵 첫 경기인 한국과 스페인의 시합이 있는 6월18일은 전국 모의고사 날이었고, 경기 시작은 아침 8시30분으로 1교시 시험 시간과 겹쳤다. 월드컵이 열리는 시간에 언어영역 시험을 치러야 한다는 사실에 급우들의 언어는 파괴되고 있었고, ‘월드컵을 볼 수 있는 최소한의 인권’을 요구하는 목소리도 터져나왔다. 경기 하루 전 각 반의 체육부장들이 나섰다. 단체 삭발로 의지를 다진 그들은 교무실로 가서 학생주임 선생님께 축구를 볼 수 있도록 시험 시간 조정을 요구했다. 초조하게 낭보를 기다리던 친구들은 30분 뒤 뺨을 맞아 퉁퉁 부은 얼굴로 교무실 앞에 단체로 엎드려뻗쳐 있던 스킨헤드들을 발견했다. 나는 그 스킨헤드들 중 하나였다.

그러나 축구를 보고 싶은 건 선생님들도 마찬가지였다. 그날 오후 교무실에서 낭보가 전달되었다. 1교시 시험을 아침 7시에 치른 뒤 8시30분부터 TV로 축구를 보고 나서 2교시 시험을 시작하겠다는 것이다. 학생들은 열광했고, 삭발과 고문(?)으로 누더기가 된 체육부장들은 영웅이 되었다. 스페인전 당일, 후반 종료 직전 홍명보의 추격골과 서정원의 동점골이 터지자 교실에선 50명의 훌리건들이 날뛰었고, 교탁과 책상과 칠판이 파괴되었다. 달려온 선생님들은 경찰처럼 몽둥이를 들고 교복 입은 훌리건들을 제압했지만 때리는 선생님도, 맞는 훌리건도 모두 웃고 있었다.

그리고 20년이 흘렀다. 지난 5월28일 튀니지와의 평가전, 94년의 ‘체육부장’들이 20년 만에 모였다. 19살의 불안하던 고3들이, 인생의 많은 부분이 결정돼버린 마흔의 목전에 월드컵을 앞두고 술잔을 기울였다. 이제 삭발할 필요도 없이 머리가 벗겨진 친구도 있고, 대부분은 축구와 상관없는 인생을 살고 있었다. 월드컵을 핑계 삼아 세상 어딘가에 묻어 있는 친구들을 불러모으는 것은, 8회 연속 진출한 월드컵과 함께 성장해온 축복받은 세대의 특권이다.

올해의 월드컵은 신기하게도 20년 전과 유사하다. 아메리카 대륙에서 열리며, 러시아-알제리-벨기에로 이어지는 일정은 20년 전의 스페인-볼리비아-독일과도 닮았다. 한국이 더운 나라에서 열린 월드컵에서 유독 인상적인 경기력을 보여줬던 역사는 2014년 브라질의 태양 아래에서도 재연되리라 믿는다.

지금 국가대표팀이 참조해야 할 팀은, 스페인을 벼랑 끝까지 몰아가고, 볼리비아를 난타했으며, 40℃의 태양 아래 독일 전차를 녹여버렸던 그 뜨거웠던 1994년의 대표팀이다(훗날 마테우스는 끝없이 진격해오던 후반의 한국팀이 ‘악마 같았다’라고 회상했다). 20년 전에 마테우스를 지워버린 홍명보처럼 기성용이 허리를 지배해주길, 스페인과 독일의 측면을 찢어발기며 질주하던 20년 전의 고정운·서정원처럼 손흥민과 이청용이 진격해주길 바란다. 그리고 이제 세상에 길들여져버린 20년 전 그 19살 훌리건들의 심장을 다시 뛰게 해주길 기원한다. 축구대표팀에게도, 마흔 앞에 선 훌리건들의 인생에도, 건투를 빈다.

김준 사직아재·칼럼니스트한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

윤 정부 첫 최저임금위원 선정…‘주 69시간 노동’ 설계자 등 참여

오로라는 추운 북쪽? ‘대폭발’에 멕시코서도 봤다, 한국은 빼고

의사 집단행동 3개월…법원 결정·수련 기한 몰린 이번주가 변곡점

파타야서 ‘범죄도시’ 닮은 한국인 납치살해…드럼통에 사체 숨겨

윤 대통령, ‘디올백 수수’ 언제 알았나…김건희 여사 수사 쟁점

쿠팡, 특별 세무조사 받고 있다…‘역외탈세’ 담당 국제거래조사국

의대 증원 ‘정부 제출 자료’ 목록 보니…‘기사’는 내도 ‘공문’은 미제출

고관절 부러진 70대 어머니…돌봄휴직 신청하니 “간병인 써라”

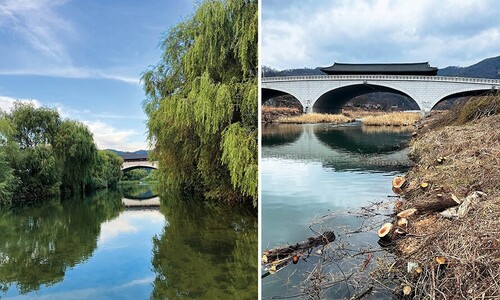

버드나무 300그루 베더니 물놀이장 밀어붙이나

‘중립 의심’ 조정식·정성호 정리, ‘칼춤 기대’ 추미애 낙점