첫 경험의 순간을 기억한다.

서울 종로구 낙원상가 옆 음습한 골목길. 처음 본 남자를 따라 간판도 없는 셔터문을 열고 캄캄한 계단을 내려갔다. 마른침이 꼴깍, 가슴은 세차게 방망이질친다. 때는 바야흐로 유흥업소 심야영업 제한이 있던 1990년대, 종로3가 낙원동 일대에서 ‘게이바 찾기’ 미션은 순박한 청년을 007 영화에 나오는 본드걸로 빙의시키기에 충분했다.

마침내 열린 두꺼운 방음문 너머. 알록달록한 조명과 자욱한 담배 연기에 뒤덮인 누아르풍의 세계가 펼쳐진다. 해사한 미소의 사내들이 쏟아내는 시선이 일시에 내 몸을 스캔하고 있음을 느낀 순간, 숨이 턱 막혔다. 그러고는 혼란의 시간들. 오고 가는 맥주잔 아래 낯선 은어들과 하이톤의 웃음소리, 간드러진 일본 노래들은 등의 황색잡지에서 본 음침한 르포 기사들과 오버랩됐다. ‘범생이’로 자란 나에게 당시의 게이바 풍경이 주는 충격과 저항감은 만만치 않았다. 그러나 게이 커뮤니티 게토의 왕언니들이 온몸으로 뿜어내던 카리스마와 순식간에 나를 사로잡은 피보다 진한 연대감은 압도적이었다. 학교나 가족, 사회에서 알려주지 않던, ‘길녀’의 성장통은 당연한 수순처럼 시작됐다. 그리하여 나는 게이바 등이 밀집한 낙원동 거리를 주말 밤이면 밤마다 휘젓고 다니는 게이, 은어로 ‘길녀’가 되었다.

낯선 거리를 헤매다 캄캄한 계단을 내려가 만난 ‘낙원동’, 그리고 20년, 거리에서 사랑하고 헤어지는 삶이 이어졌다. ‘코러스보이’와 친구사이 회원들이 낙원동 거리를 걸어가고 있다. 전재우 제공

사실 종로3가 일대는 한국전쟁 이후 ‘종삼’으로 불리는 사창가로 유명한 곳이었다. 그러나 1960년대 후반 ‘나비작전’이라 불린, 서울시의 대대적인 단속으로 사창가는 완전히 정리됐고, 갑자기 생긴 도심 한복판의 공동화된 지역에 게이들이 몰려들기 시작했다. 해외의 유명한 게이 타운들이 젠트리피케이션(Gentrification·슬럼화된 지역에 새 집단이 이주해 지역이 다시 활성화되는 현상)을 통해 성장한 것과 비슷한 과정이다. 1970년대 ‘게이들의 성지’라고 일컫던 파고다극장의 성행과 맞물려 게이바 수는 점점 늘어났고, 이제 낙원동 일대는 100곳이 넘는 관련 업소들이 밀집한 국내 최대의 게이 거리가 되었다. 당당히 무지갯빛 깃발을 내거는 게이바들이 있는가 하면, 성소수자 단체들도 둥지를 틀었고, 2008년에는 국내 최초로 커밍아웃한 레즈비언 국회의원 후보가 배출되기도 했다.

무엇보다 낙원동에는, 주류에서 밀려나 길 위를 떠돌아야 했던 개인들의 은밀한 희로애락과 생로병사가 각인돼 있다. 누군가에게 낙원동은 절망의 끝에서 만난 생명의 빛이었고, 누군가에게는 평생 떠안고 살아야 할 상처를 주었다. 누군가에게는 기억하기 싫은 흑역사를 남긴 곳이기도 하고, 누군가에게는 평범한 일상의 터전이기도 하다. 나 역시 낙원동에서 사랑을 얻기도 잃기도 했으며, 또 다른 가족을 만나고 떠나보내기도 했다.

어느 봄날, 익숙한 발걸음은 20년 전의 그 골목을 향한다. 실내가 훤히 들여다보이는 유리벽 너머의 쾌적한 게이바, 부모에게 커밍아웃을 했다는 젊은 청년이 언니들 앞에서 상기된 목소리로 무용담을 펼치고 있다. 아들의 성정체성을 대범하게 받아들인 청년의 부모는 ‘성소수자가족모임’에도 관심을 갖고 있단다. 눈물이 찔끔 날 뻔했다.

오! 게이들의 게토, 길녀들의 고향인 낙원동은 지금도 격하게 진화 중이다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

법관 대표들 “내란재판부·법왜곡죄 위헌 소지…재판 독립성 침해”

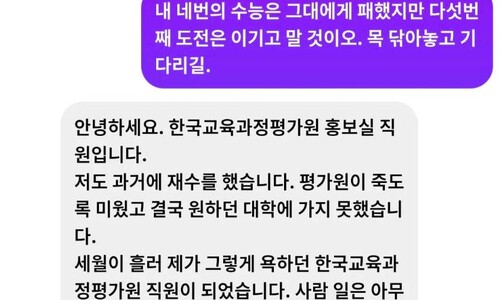

‘4수’ 망친 수험생 위로한 평가원 직원 “저도 평가원이 죽도록 미웠지만…”

![쿠팡, 갈팡질팡 [그림판] 쿠팡, 갈팡질팡 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1207/53_17651042890397_20251207502012.jpg)

쿠팡, 갈팡질팡 [그림판]

박나래 활동 중단…“전 매니저와 오해는 풀었으나 제 불찰”

뜨끈한 온천욕 뒤 막국수 한 그릇, 인생은 아름다워

박나래 ‘불법 주사시술’ 논란…복지부 “의료법 위반 알았다면 공범”

박나래 주사 놔준 의사 ‘포강의대’ 유령학교 출신 논란

‘조진웅 소년범’ 디스패치 기자 고발당해…“상업적 관음증이 법치 조롱”

내년부터 수서역에서 KTX 탄다…10년 만에 코레일-SR 통합

![[단독] 통일교 ‘민주당 정치인 15명 지원’ 정황…특검은 수사 안 했다 [단독] 통일교 ‘민주당 정치인 15명 지원’ 정황…특검은 수사 안 했다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1208/53_17651431283233_20251207502130.jpg)

[단독] 통일교 ‘민주당 정치인 15명 지원’ 정황…특검은 수사 안 했다

![[단독] 통일교 ‘민주 정치인 15명 지원’ 정황… 특검은 수사 안 했다 [단독] 통일교 ‘민주 정치인 15명 지원’ 정황… 특검은 수사 안 했다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1208/53_17651547510563_20251208500699.jpg)