익스트림 마라토너. 사진 안병식 제공

안병식씨는 익스트림 마라토너다. 익스트림 마라톤? 흔히 극지 마라톤이라 부르는데, 북극·남극·사막·정글을 며칠씩 달리는 대회를 말한다. 히말라야나 사하라·고비·칼라하리 사막, 베트남 정글, 프랑스 몽블랑 등 험하다고 이름 좀 날리는 지역에선 이미 매년 대회가 열리고, ‘한 철인 한다’는 사람들이 전세계에서 모여든다. 아니, 멀쩡한 도로에서 달리는 것도 힘든데, 그런 곳을 왜?

“도로에서 하루에 달리고 끝나는 레이스는 재미없잖아요.” 서양화를 전공하고 그림쟁이로 살아갈 생각이던 안병식씨는 1998년 제주대 5km 건강마라톤 대회에 참가하면서 인생 행로가 바뀌었다. 2003년엔 수영 3.8km, 사이클 180km, 마라톤 42.195km를 하는 철인3종 경기에 나갔다. “동기라기엔 뭣하지만 영화 를 보고 달리고 싶어졌어요.” 자신이 이해할 수도, 해결할 수도 없는 삶의 벽에 부딪힌 주인공이 몇 년 동안 달리는 모습이 인상 깊었다.

대학을 졸업하고 본격 레이스를 시작했다. 2005년과 2006년엔 이집트 사하라사막 마라톤 250km에 도전했다. 낮 기온 섭씨 50도가 넘는 뜨겁고 황량한 모래 위를 음식과 장비를 짊어지고 일주일간 달렸다. ‘자신의 한계에 도전한다.’ 이런 추상적인 말로는 표현이 되지 않는 경험이었다. 달리는 건 발바닥에 물집이 잡히고, 물집이 터져 피가 흐르고, 피가 굳어 신발이 벗겨지지 않고, 온몸은 멍과 땀으로 범벅이 되고, 냄새가 나고, 짊어진 배낭이 어깨를 짓누르고 파고들어 상처를 남기는 일이다. 종일 달리고 나면 상처에 약을 바르고, 밤엔 차게 식은 모래 위에서 총총히 뜬 별을 바라보며 잠이 들었다.

‘성취감, 자신감, 노는 걸 좋아해서.’ 그렇게 힘든데 왜 달리는가 묻는 이들에게 생각나는 대로 답했지만, 이유야 뭐가 됐든 달리는 게 좋았다. 돈도 시간도 체력도 많이 소모되는 일이지만 좋아서 하는 일이니 문제될 게 없었다. 처음엔 개인 경비로 참가했고, 달리다 보니 스폰서도 생겼다.

2007년엔 고비·사하라·아타카마사막 대회에 나가 사막 마라톤 그랜드슬램을 달성했고, 남극 130km 대회에선 3위를 했다. 다음해엔 북극점 마라톤에 나가 우승했다. 흐르는 땀이 얼음이 되어 서걱거리도록 빙하 위를 달렸다. 지난해엔 남들은 걷는 스페인 산티아고 길 800km를 15일간 달렸다. 더우면 덥다, 추우면 춥다, 힘들면 힘들다, 슬프면 슬프다, 그렇게 느끼고 생각하며 달리다 보면 도착점이 보였다.

“짧은 인생 살아 있는 동안 하고 싶은 것 다 하면서 살자는 생각으로 세상을 떠돌며 맘껏 여행하고 달리며 때론 사진도 찍고 그림도 그리는 ‘날라리’ 그림쟁이. 소심하고 내성적이지만 열정적이기도 한 이중인격자?” 이렇게 자신을 소개하는 안병식씨가 말하는 익스트림 마라톤의 매력은 새로운 사람들과의 만남, 새로운 세상을 접하는 기쁨이다. 극한 환경에서 함께 달리면 국적·인종 다 떠나서 똑같이 고통과 희열을 느끼는 한 마리 인간이 된다. 그렇게 동지가 된 사람들이 끼니때 동양인이라고 빵 대신 밥을 챙겨주는 일은 또 얼마나 눈물 나게 고마운 일인지.

익스트림 마라톤 참가를 희망하는 이들에게 꼭 필요한 게 뭔지 물었다. “도로 마라톤보다 훨씬 많은 체력과 지구력이 필요해요. 돈·시간 다 필요하지만, 지르는 용기가 가장 중요합니다.” 안병식씨는 지난주 프랑스 횡단 마라톤을 마치고, 다음 대회 참가 전 몸을 추스르기 위해 독일에 머물고 있다. 한 주가 지나면 또 어느 땡볕 아래서 그는 달릴 것이다.

김송은 송송책방 주인

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

의협 “의대 교수 털끝 하나라도 건드리면 똘똘 뭉쳐 싸울 것”

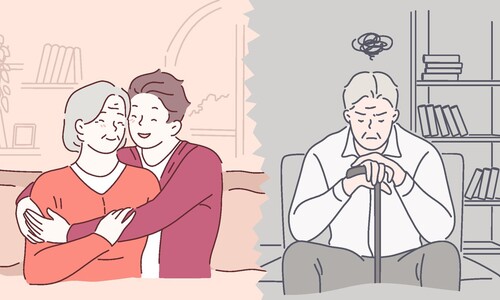

지원받을 땐 한국식, 봉양할 땐 미국식?…아들만 보면 화가 났다

어른들 싸움 속에도…뉴진스 신곡 ‘버블검’ 뮤비 반일 만에 ‘500만 돌파’

녹색정의당, 다시 정의당·녹색당으로…“뼈아픈 총선 결과 성찰”

![해병대 수사외압 타임라인 총정리…특검이 밝혀야 할 ‘격노의 배경’ [논썰] 해병대 수사외압 타임라인 총정리…특검이 밝혀야 할 ‘격노의 배경’ [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0426/53_17141316049754_20240426502385.jpg)

해병대 수사외압 타임라인 총정리…특검이 밝혀야 할 ‘격노의 배경’ [논썰]

‘굴착비용도 부풀려’…김건희 여사 오빠 사문서위조 혐의 재판 증언

경찰, 군 유가족 10명 검찰 송치…“검사 출신 김용원에 부화뇌동”

에어컨 리모컨이 어딨더라…내일 대구 낮 최고 30도, 서울 29도

‘자두밭 청년’ 향년 29…귀농 7년은 왜 죽음으로 끝났나

이천수 “정몽규 무조건 사퇴하라” 작심 발언