식민화를 당해본 나라라서 그런가? 우리가 종속돼 있다고 생각되는 제국이란 우리에게 민감한 주제다. 종속이라는 사실 자체가 가슴이 아파서 그런지 제국과 관련되는 ‘사고’가 일어나기만 하면 우리의 반응은 과민해지기 쉽다. 예컨대 올해 4월에 4명의 우크라이나 스킨헤드족이 인종적 혐오라는 이유(?)로 한 한국인을 잔혹하게 살해했을 때 국내에서 그 소식은 관심이라도 끌었는가. 우크라이나가 어디에 붙어 있는지 다수의 한국인들은 감이 잘 잡히지 않기에 우크라이나 스킨헤드족의 한국인 살해 소식도 단순히 ‘해외에서 일어난 우발적 사고’로 처리돼 별다른 사회적 반향을 일으키지 않았다. 그러면 미국에서 백인 우월주의자들이 혐오 범죄를 저질러 한국인을 희생시켰다고 가정해보자. 2002년 두 여중생의 비극적인 죽음이 빚어낸 커다란 반응 정도는 아니더라도, 적어도 범인이 제대로 재판을 받았는가에 대해 언론만큼은 신경을 곤두세울 것이다. 우리에게 언제 어떤 불이익을 줄지 모르는 제국이기에, 우리와 관련되는 ‘그들’의 모든 행위는 초미의 관심사다.

근대를 방불케 하는 ‘국제화’

장안으로 불렸던 당나라의 서울 서안에 있는 자은사 대안탑. 원측 대사의 스승인 현장 스님은 인도에서 가져온 귀중한 불경들을 그곳에 봉안해 모셨다. 그 자료를 보기 위해 원측은 고향에 갈 생각을 버리고 제국의 중심에 남았다. 세진사 <중국고건축>

그런데 ‘그들’이 우리에게 미치는 영향에 대한 자존심의 상처가 큰 만큼 ‘그들’에 대한 선망도 여전히 크다. 반미 데모를 아무리 열정적으로 해도, 집에 돈이 생기기만 하면 자식의 미국 유학 비용을 대주는 게 대한민국이다. 지난해에 거인 중국이 미국에 보낸 대학 학부 이상 수준의 유학생이 6만1765명이었던 반면 난쟁이 대한민국은 5만2484명이나 보낼 정도의 열성을 보였다. 인구 비율로 따지면 한국인이 미국에 유학할 가능성은 중국인에 비해 무려 20배 이상 높은 것이다. 제국에 대한 콤플렉스가 많은 만큼 제국이 부여하는 문화자본에 대한 수요도 대단히 높은 것이다. ‘애증 관계’라고 할 수 있지만, ‘증’이 점차 강해지는 만큼 ‘애’도 계속 강해지는 역설이 있다. 그런데 대한민국이 아무리 미국에 대한 열띤 토론으로 공론의 장을 메워도 정작 미국에서는 대한민국에 이렇다 관심을 보이지 않는다. 예컨대 삼성 제품은 알아도 삼성이 일본이 아닌 한국 회사라는 사실을 다수(58%)의 미국인들이 모르고 있다.

그러면 과연 제국과의 관계는 고대사에서 어떻게 이루어졌는가? 제국에 대한 애증을 지금처럼 갖고 있었을까? 또 제국의 입장에서 고대 한반도인들이 어떻게 보였을까? 고조선을 멸망시킨 한나라도, 고구려 원정 실패로 망한 수나라도 한반도와 긴밀한 관련성이 있었지만, 아무래도 ‘제국과 우리’를 논하자면 당나라와 신라 이야기를 하는 것이 순리일 듯하다. 621년에 맺어진 신라와 당나라의 관계가 그 뒤 280여 년 가까이 지속되기도 했지만, 무엇보다도 신라의 문화·사회 생활에 그만큼 중요한 영향을 미쳤기 때문이다. 정치적으로도 660년 백제 정복과 668년 주적 고구려의 멸망은 당나라와의 연합 없이 불가능했겠지만, 문화적 관계도 긴밀했다. 예컨대 837년 3월 당나라의 국립대학인 국자감에서 수학 중이던 신라 유학생들의 수는 216명에 달했다. 1894년의 갑오경장으로 대량 해외 유학이 시작되기 이전에, 그렇게 많은 한반도 출신의 학생들이 한꺼번에 외국에 나가 정식 공부의 코스를 밟은 일은 그 전에도 후에도 없었다. 거기에다 당나라에서 동시에 체류했던 수백 명의 신라 승려까지 합하면 말 그대로 근대를 방불케 하는 ‘국제화’라고 감탄하지 않을 수 없다. 당나라의 개방성은 중국 전통 왕조 중에서도 예외적이라는 평가가 있지만, 그 덕을 가장 많이 본 이웃나라가 바로 신라였다고도 볼 수 있다. 일본만 해도 그렇게 많은 유학생과 유학승을 보낸 적이 없었다. 그래서인지 신라가 당나라의 지적 유행인 선불교를 이미 8세기에 받아들이기 시작한 것과 달리, 일본은 12세기에 이르러서야 선불교를 수용하게 됐다. 제국과 가깝게 지내는 게 이점도 꽤 많다는 이야기다.

위협적이지 않은 동쪽의 ‘착한’ 군자국당나라와 가장 가까운 외국인 신라를, 당나라는 과연 어떻게 봤을까? 당나라 정권의 입장을 이야기하자면, 어쩌면 오늘날 대한민국을 향한 미국인 다수의 무관심과도 흡사한 태도였다. 즉, 고구려 정벌과 같은 에피소드만 제외하면 중원에 이렇다 할 위협이 될 리 없는 한반도 국가들은 당나라에 외교적 관심사가 될 리 없었다. 한반도와 비교가 되지 않을 정도로 강력한 적들이 당나라의 주위에 하도 많았기 때문이다.

620년대, 당나라의 내정이 어느 정도 닦인 뒤에 맨 먼저 손을 보게 된 외부적 상대는 돌궐(突厥), 즉 최강의 기마병을 보유한 고대 투르크 유목민들의 ‘유목 제국’이었다. 성공적이었던 630년의 돌궐 정벌은 당나라 최초의 대규모 대외전쟁이었다. 그 다음 ‘정리’ 대상은 전략적으로 중요한 중앙아시아와의 교역을 장악하고 있던 실크로드의 고창(高昌) 등 서역 국가들이었다(639~640). 그리고 북쪽(돌궐)과 서쪽(실크로드)이 ‘처리’되고 나서야 당나라가 신라와 연합해 고구려 침략에 착수했다(645~648). 고구려에 대한 일련의 침략들이 668년에 드디어 성공을 거두자 당나라의 다음 목표는 백제의 옛 땅을 차지해 그 여세를 몰아 신라까지도 손에 넣는 것이었는데, 한반도 주민들의 저항에 부딪친 뒤 그 목표는 비교적 쉽게 포기되고 말았다. 백제·고구려 유민까지 가세한 신라의 저항이 강렬한 탓도 있었지만 무엇보다 670년 이후 토번(吐蕃·티베트 제국)과의 갈등이 더 급하다는 판단이 있었기 때문이다. 티베트인들은 20만여 명의 대군으로 763년에 장안을 함락시킬 만큼 강적이었는데, 신라는 중국을 그렇게까지 괴롭힐 일은 없었다. 그리하여 그만큼 중국 지배자의 주목도 덜 받은 것이다.

또 한편으로는 투르크인이나 위구르인(回紇), 티베트인, 남쪽(오늘날 운남성) 백족(白族)의 남소(南詔)국 등이 당나라 사람들에게 ‘이적’(夷狄)이라고 문화적 외면을 당했던 반면, 신라는 ‘군자국’(君子國), 즉 동일한 문화권의 일원으로서 인정을 받았다. 물론 단순 비교를 한다면 탈역사화의 위험이 있지만, 서구화와 기독교화가 많이 이루어진 오늘날 대한민국을 어쨌든 이슬람권만큼은 이질시하지 않는 미국인들의 시각과도 어쩌면 흥미로운 유사성이 보이지 않는가. 좋다, 나쁘다는 가치 평가를 떠나 큰 세계 제국과의 교류를 통해서만 발전을 도모할 수 있는 약소국의 입장에서는 제국과의 문화적 동질화를 모색하는 것이 불가피한 일이 아니겠는가. 또한 인도나 중앙아시아, 동남아시아와 각각 적극적 교류를 추진할 만한 지리적 위치에 있던 티베트나 위구르, 남소국과 달리 신라는 지리적 위치상 당나라 이외의 외교·문화 교류 파트너가 거의 없어 당나라 문화의 전반적 수용 이외에 선택의 여지가 없었다고도 볼 수 있다.

신라가 당나라에 ‘별 위협이 되지 않는 동쪽의 착한 군자국’이었기에 수많은 신라인들이- 오늘날 재미동포와 별반 다르지 않은 모습으로- 당나라의 사회생활 각 방면에 진출했다. 그들을 당나라로 몰아간 힘은, 광활한 선진 제국에서의 생활이 부여하는 각종 기회들과 골품제라는 경직된 원리로 움직이는 신라 사회에 대한 뼈에 사무친 불만이었다. ‘골품제’ 대신 ‘학벌제도’나 ‘패거리주의’ ‘소수 재벌들에게 지배되는 경제’를 넣으면, 한반도의 빼어난 인재들이 지금도 미국행을 계속하는 이유가 설명되지 않겠는가.

원측 스님의 유식학을 배운 티베트 불교의 거인 종가파. 당 제국이 없었다면 과연 가능한 일이었을까. www. tharpa.com

당나라에서 명성을 떨친 최초의 신라인은 당나라 건국 직후인 621년에 그곳으로 밀항해 군 장교가 되어 고구려와의 전투에서 장렬히 죽은 설계두(薛?頭)일 것이다. 신라인들이- 우리의 통상적 생각과 달리- 고구려를 ‘동족’으로 인식하지 않았기에 그가 ‘동족과의 싸움’에서 죽었다고 볼 수는 없지만, 어쨌든 제국의 침략전쟁에 참여해 타지에서 희생된 것은 한이면 한이다. 이라크 침략의 전장에서 지금도 죽어가고 있는 미군 군복을 입은 재미동포들을 생각해보면 역시 같은 생각이 절로 든다.

그러나 설계두로 하여금 제국의 군에 입대하게 한 것은 6두품 내지 5두품으로 추정되는 설씨에 대한 신라의 차별이 아니었는가. 신라 사회가 9세기 초반에 골품제의 유지를 힘들게 만들 듯한 혼란에 휩싸이자 장보고(?~846)라는 당나라 무령군(武寧軍) 퇴역 장교가 신라에 돌아가 해적 소탕과 신라-당나라-일본 사이의 삼각 무역 장악이라는 거대한 프로젝트에 착수할 용기를 가질 수 있었다. 그러나 골품제의 제약을 무시하고 자신의 딸을 문성왕(839~857)의 비로 들이려 한 그도 결국 조정이 보낸 자객에게 암살을 당하고 말았다. 신분적 제약이 이 정도로 강했던 사회에서 청운의 꿈을 꾸는 젊은이들이 당나라 이민을 결정하는 것이 어쩌면 순리가 아니었겠는가.

골품제 제약을 피해 당나라로물론 골품제 사회에서 충족되지 않는 야망만이 많은 신라 인재들을 ‘재당(在唐)동포’로 만든 건 아니었다. 한국에서 자리를 잡을 수 있어도 미국 대학의 교직을 선택하는 수많은 한국의 최고급 인재들과 마찬가지로, 국제적 수준의 신라 지식인들 중에서는 ‘공부의 기회가 더 많다’고 하여 당나라를 선택하는 경우가 종종 있었다. 대표적 경우라면 원효와 함께 신라 불교 교학의 쌍벽을 이룬 김문아, 즉 원측(圓測·613~696) 대사가 있었다. 그에게 당나라에서 산다는 것은 무엇보다 뛰어난 스승 현장(玄奘·602~664)을 만나 당시의 ‘첨단 인문학’인 유식학(唯識學)을 새롭게, 인도로부터 가져온 원자료로 배울 기회를 갖는다는 걸 의미했다. 인도의 문헌들이 잘 전해지지 않았던 신라에서라면, 과연 그가 당나라에서 했던 것처럼 (大乘密嚴經) 등 귀중한 인도 불경 자료의 한역(漢譯)에 참여하는 영예를 안을 수 있었겠는가. 그가 만약 신라 왕실이 원한 대로 일찍이 귀국했다면 그의 (解深密經疏)가 티베트어로까지 번역돼 오늘날 티베트 불교의 주류인 가규파의 창시자 종가파(1357~1419)에게 큰 영향을 미칠 수 있었겠는가.

제국이란 설계두가 희생된 침략과 살육의 현장을 의미하기도 하지만, 경주 출신의 김문아와 티베트 암도 지방 출신의 종가파를- 수천km의 거리와 수백 년의 시차를 뛰어넘어- 연결시킨 문화 공간을 의미하기도 했다.

그런데 155만 명 정도로 추산되는 재미동포들이- 당나라 시절의 장보고나 원측과 마찬가지로- 지금 제국 속에서 각자 그 꿈을 좇아 열심히 살고 있다고 해서 제국에 대한 우리들의 원한이 없어지는 것도 아니지 않는가. 극소수긴 하지만 재미동포 사이에서도 북한식의 반제 민족주의에 적극적으로 동조하는 일파까지 있는 것으로 봐서는 제국 속에서의 삶과 제국에 대한 증오심은 병존할 수도 있는 것이다. 굳이 당나라와 신라의 관계와 비교하자면 ‘제국에 대한 원망’은 근대 특유의 정서라고 봐야 한다.

당나라의 침략에 670~676년간처럼 당당히 맞선다 해도, 당나라 문화 수용의 필요성에 대해서만큼은 신라 사회 안에서 포괄적 합의가 존재했다. 당나라와의 전쟁 와중인데도, 674년에 당나라의 새로운 역법(曆法)을 신라에서 국가적으로 받아들이지 않았던가. 그리고 전쟁이 끝난 뒤 당나라에 대한 이렇다 할 원망도 별로 남지 않았던 것으로 보인다. 신라인의 자존심을 세워보려고 최치원(857~?)이 ‘동방의 군자국 신라’를 “부처의 가르침과 태생적으로 인연이 닿아 있는, 천부적인 유순한 성질의 어짊의 나라”라고 치켜세웠지만(‘봉암사지증대사비문’, 924), 신라를 ‘동쪽 나라’라고 이야기한 것 자체는 이미 당나라를 세계 중심으로 보는 사고방식을 반영하는 일이었다. 즉, 오늘날의 ‘반미’와 비견될 만한 ‘반당’(反唐)을, 당시 신라에서는 찾아볼 수 없었다. 당나라 군대가 신라에 주둔한 적이 없었던 것은 그 이유 중 하나가 아니었을까 싶다. 제국과의 관계가 이롭다 해도 제국의 군대를 자기 땅에서 계속 반기기만 하는 종족이란 없을 것이다.

사대는 사라져도 원측의 책은 영원히 남네역사의 변증법이라고나 할까. 침략과 파괴의 화신인 세계 제국은 문화 발전이 이루어질 수 있는 테두리를 만들어 여러 지역 문화들을 서로 연결시킴으로써 경제·문화 발전의 도약을 가져다주기도 한다. 차를 마시는 문화부터 선불교까지, 당나라에서 받아들일 만한 모든 것을 받아들인 신라는 당나라와의 관계에서 결과적으로 엄청난 이득을 챙겼다고 봐야 한다. 손익계산을 해보면 당나라가 아닌 신라에 훨씬 더 필요하고 유리한 관계였다. 그러면 통일신라의 ‘사대주의’ 등을- 북한 학자들이 지금도 하는 것처럼- 책망할 필요가 있는가? 그 시대로서 불가피한 외교의례인 ‘사대’는 이미 우리 기억에서 다 사라져도, 당나라의 돈황(敦煌)에서 티베트어로 번역된 원측의 책은 머나먼 티베트 불자들의 마음속에 영원히 남는 것이다.

박노자 노르웨이 오슬로대 교수·한국학

참고 문헌:1. 최치원 지음, 이우성 옮김, 아세아문화사, 1995, 339~340쪽

2. 〈Currents and Countercurrents: Korean Influences on the East Asian Buddhist Traditions〉 Robert Buswell(ed.), University of Hawaii Press, 2005, 173~217쪽

3. 陳尙勝 자음, 北京: 中華書局, 1997, 16~23쪽

4. 권덕영, 일조각, 2005

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 한동훈 딸 ‘허위 스펙’ 의혹 불송치 뒤집힐까…경찰, 다시 검토 [단독] 한동훈 딸 ‘허위 스펙’ 의혹 불송치 뒤집힐까…경찰, 다시 검토](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0426/53_17140981717962_20240426500969.jpg)

[단독] 한동훈 딸 ‘허위 스펙’ 의혹 불송치 뒤집힐까…경찰, 다시 검토

‘의제 샅바싸움’ 접은 이 대표…‘모든 의제’ 떠안은 윤 대통령

민희진에 “K-직장인 애환 느껴졌다” “감정적 호소뿐”

‘자두밭 청년’ 향년 29…귀농 7년은 왜 죽음으로 끝났나

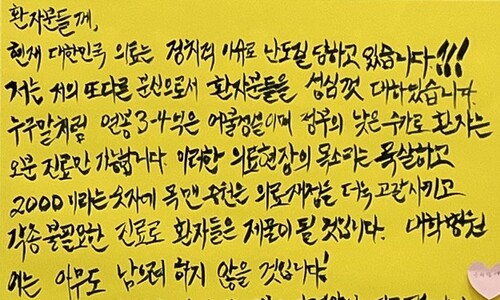

서울대병원 교수, ‘자필’ 사직 대자보…“5분진료 현실 묵살…2천명만 목매”

29일 첫 ‘윤-이 회담’…민주 “민심 전달” 용산 “민생 중요”

“한-일 가치관 똑같아…여권 없이 왕래해야” 외교 고위당국자

한국 꺾은 인니 언론 “한국 축구 올림픽 10회 도전, 우리가 깼다”

‘굴착비용도 부풀려’…김건희 여사 오빠 사문서위조 혐의 재판 증언

![대통령 부인은 치외법권인가? [공덕포차] 대통령 부인은 치외법권인가? [공덕포차]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/resize/test/child/2024/0426/53_17141222353382_20240426502227.jpg)

대통령 부인은 치외법권인가? [공덕포차]