20대 국회가 들어섰다. 앞으로 4년간 이들은 수많은 법안을 발의·심사해 일부를 법률로 만들게 된다. 이에 은 진심과 야심을 담아 전혀 새로운 일을 벌이기로 했다. ‘바글시민 와글입법’ 프로젝트다. 시민 스스로 뽑은 ‘시민 법안’이 올해 말까지 국회에서 어떻게 논의되는지 추적하는 것이 그 뼈대다. 이를 통해 정치와 언론의 고질을 동시에 극복하려 한다.

① ‘참여민주주의’의 가능성을 확인하겠다. 시민의 정당한 요구가 법률로 탄생할 수 있는지, 즉 시민정치의 제도화 가능성을 시민들과 함께 알아보려 한다. 시민정치가 구현되지 않은 대의민주주의는 빛 좋은 개살구일 뿐이다. 20대 국회가 개살구로 변질되는 일을 막겠다.

② 정치인의 입만 좇는 경마식 보도와 일방적 견해를 알리는 논평식 보도에서 벗어나, 시민이 원하는 쟁점을 정치권으로 밀어올리는 ‘공공저널리즘’을 시도하겠다. 정치를 구경하는 관객의 자리에 시민을 처박아두지 않고, 시민 스스로 주인이 되는 정치 보도를 도모하겠다. 몇몇 지역 언론 또는 인터넷 언론이 이를 도모한 적은 있으나, 중앙 언론이 전국적 이슈를 매개로 본격적인 공공저널리즘을 실험하는 것은 이번이 처음이다. 연재 기간 등 규모에서도 한국 언론 사상 최대의 공공저널리즘이 될 것이다.

③ 시민들이 유기적으로 참여하는 ‘크라우드소싱’(Crowd Sourcing)을 디지털 공간에서 구현하겠다. 디지털 시대 언론의 진정한 역할은 기사를 디지털로 유포하는 게 아니라, 디지털에 모인 시민의 역량을 결집하는 데 있다. 디지털민주주의에 적합한 온라인 서비스를 만드는 개발자 집단인 ‘빠흐띠’와 협업해 정치-언론-시민사회를 잇는 대화와 토론의 장을 만들겠다.

④ 시민들의 실제 행동을 조직하는 ‘참여저널리즘’, 나아가 ‘행동저널리즘’을 지향한다. 그저 의견을 모으거나 의견을 보도하는 데 그치지 않고, 실제 입법이 구현될 때까지 정당과 국회의원들을 압박하는 시민모임을 조직하겠다. 어쩌면 그것은 국내 최초 ‘이슈 정당’의 탄생으로 이어질 것이다. 이 역시 한국 언론사에 처음 있는 일이 될 것이다.

⑤ 일련의 모든 과정을 장기 추적해 친근한 언어로 생생하게 전하는 ‘내러티브 탐사보도’를 선보이겠다. 이를 통해 의회민주주의가 작동하는 생생한 민낯을 시민들에게 전달하겠다. 법안을 발의, 심사, 의결하는 모든 과정을 추적해 한국 대의민주주의의 현실을 있는 그대로 보여주겠다. 국내에선 볼 수 없었던 새로운 정치 보도의 전범을 만들고 싶다.

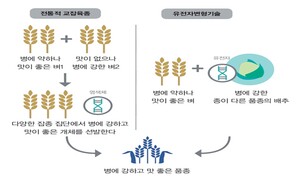

프로젝트는 투표에서 시작된다. 6월7~26일 온라인 투표 페이지( up.parti.xyz)나 페이스북 등을 통해 최저임금 1만원법, 전·월세 상한제법, 데이트폭력 처벌 강화법, GMO 완전표시제법 등 4개 후보 법안 중 관심 가는 법안에 투표할 수 있다. 최소 ‘2016명’의 시민이 투표를 통해 프로젝트 참여 의사를 밝혀야 ‘시민 법안’을 정치권에 띄울 수 있다.

“국민은 그들의 대표자를 허용하는 순간 자유를 상실한다.” 일찍이 프랑스 사상가 장자크 루소는 대의민주주의를 허락한 시민들에게 경고했다. 20대 국회가 시작되는 지금, 우리가 새로운 실험에 나선 이유다.

취재 서보미·김효실 기자, 편집 신소윤 기자, 디자인 장광석

미국 오하이오주 지역신문 <애크론 비콘 저널>(Akron Beacon Journal)은 1993년 ‘피부색에 관한 질문’(A Question of Color)이라는 연중 프로젝트를 시작했다. 공공저널리즘 프로젝트 가운데 최초로 퓰리처상(1994년 공공서비스 부문)을 받았다. BGSU 누리집

여기 두 가지 물음이 있다.

‘왜 뉴스 보도만으로는 불충분한가’(Why Telling the News Is Not Enough)

‘기자는 무엇을 위해 존재하는가?’(What Are Journalist For?)

모두 ‘공공저널리즘’에 관한 기념비적인 책과 관련 있다. 첫 질문은 1995년 미국 캔자스주 지역신문 (Wichita Eagle) 편집장 데이비스 버즈 메릿이 낸 책 (Public Journalism and Public Life)의 부제이며, 두 번째 질문은 1999년 뉴욕대학 교수 제이 로젠이 공공저널리즘 논의를 총정리하며 낸 책의 제목이다. 두 사람은 각자의 영역인 이론과 실천의 측면에서 공공저널리즘을 ‘붐업’시킨 선구자로 꼽힌다.

1988년 미국 대선 투표율은 50.2%로 63년 만에 최저치를 기록했다. 미국민의 정치적 무관심과 냉소의 원인을 언론에서 찾는 목소리가 높아졌다. 여론조사에서 신문·방송 뉴스를 ‘매우 신뢰한다’는 미국민의 응답은 1988년 50%대에서 1993년 20%대로 반토막 났다. 1994년 한 조사에서는 미국민의 71%가 ‘언론이 사회문제를 해결하는 데 오히려 방해가 된다’고 인식하는 것으로 나타났다. 커뮤니케이션학자 로버트 매체스니는 저서 (Rich Media, Poor Democracy·1999)에서 이윤 추구에 매몰된 언론 행태를 ‘민주주의의 독약’에 비유했다.

이를 극복하려는 초기 공공저널리즘의 실험은 주로 정치 저널리즘, 특히 선거 보도 영역에서 이뤄졌다. 1988년 당시 편집장이던 메릿은 대선 일주일 뒤 자신이 쓴 칼럼을 신문 1면에 게재했다. ‘정치권과 미디어가 서로의 편의에 맞춰 결탁하고 있다’고 비판하는 내용이었다. 2년 뒤인 1990년 주지사 선거 보도를 앞두고 그는 다시 1면에 칼럼을 싣는다. ‘우리 언론은 선거와 관련한 편향이 있습니다’(Up front, here’s our election bias)라는 도발적 제목의 칼럼은 공공저널리즘의 첫 시도로 여겨지는 ‘당신의 한 표가 중요합니다’(Your Vote Counts) 프로젝트의 시작을 알리는 내용이었다.

“우리 언론은 ‘유권자들이 후보자들이 각 이슈에 대해 품고 있는 견해를 심층적으로 알 권리가 있다’는 강한 편향이 있음을 밝힙니다.” 정치인이 내세우는 공약과 후보자끼리의 경쟁 등 정치인들의 입을 좇는 경마식 중계 보도보다 시민 유권자들이 듣고 싶어 하는 주제에 대해 후보자들이 입을 열고 책임지게 만드는 보도를 하겠다는 알림이었다.

은 여론조사를 통해 시민들이 주요 의제로 꼽은 것들을 교육, 경제 발전, 환경, 농업, 사회보장, 낙태, 범죄 등 10가지로 정리하고 각 주제를 매주 특집으로 다뤘다. 만약 어떤 후보자가 특정 이슈에 대해 언급을 회피할 경우 ‘후보자가 견해를 밝히지 않았다’고 쓰는 대신 답변이 들어가야 할 지면 공간을 백지로 비웠다. 후보 당사자가 시민, 그리고 언론과의 대화를 회피했음을 극적으로 보여준 것이다.

선거 이후 의 조사 결과 독자들은 ‘당신의 한 표가 중요합니다’를 열독했으며 이를 ‘좋은 기사’로 꼽았다. 이를 바탕으로 은 공공저널리즘 정신을 선거 보도를 넘어 일반 정치 보도로 확대하여 ‘시민 프로젝트’(People Project)를 시작했다. 지역 텔레비전·라디오 방송사들과 연합해 지역 주민 192명을 대상으로 심층 인터뷰를 했다. 더 넓고 깊은 차원의 지역 의제를 발굴하기 위해서다.

로젠 교수는 이 시도한 프로젝트들을 두고 (Getting the Connection Right, 1996년 출간한 책 제목)라고 평가했다. 공공저널리즘을 시민과 언론의 관계 변화로 설명한 것이다. 기존 언론이 ‘그들(언론사)의’ 견해를 일방적으로 알리는 해석·논평에 그쳤다면, 공공저널리즘은 시민과 직접 대화하고 시민과 시민, 시민과 공동체를 잇는 공적 대화와 토론의 장을 만들어 커뮤니케이션을 늘리는 적극적 역할을 한다고 의미 부여했다.

공공저널리스트들은 자신의 역할을 다른 저널리스트들과 다르게 설정한다. 권력층의 비리와 부정을 파헤치는 고발형 탐사보도가 언론의 ‘감시견’(watch dog) 역할을 상징한다면, 공공저널리즘은 공동체의 문제를 파헤치는 데서 나아가 문제 해결을 위해 시민들이 어떤 행동을 취할 수 있는지를 제시하는 ‘안내견’(guide dog) 역할도 필요하다고 본다. 공공저널리즘의 이런 철학에는 시민들이 자신이 속한 공동체의 공공 사안과 관련해 ‘방관자’나 ‘관객’의 자리에 머무는 것에 만족하지 않을 것이라는 믿음과 전제가 깔려 있다.

| |

의 도전 이후 공공저널리즘 시도가 미 전역으로 확산됐고 퓰리처상 수상작까지 배출하기에 이른다. 공공저널리즘의 커뮤니케이션 증진 효과를 실증적으로 검증한 연구 결과들도 등장했다. 정보통신 기술이 발달하면서 취재·보도 과정에 독자를 더 적극적으로 참여시키는 ‘크라우드소싱 저널리즘’ 등의 형태로 세분화되기도 했다.

한편 비판도 적지 않았다. 공공저널리즘이 언론의 독립성·객관성 가치를 훼손하고 포퓰리즘적 행태를 보인다는 것이다. 이에 대해 공공저널리스트들은 언론이 ‘사회에서 완벽하게 분리된 관찰자’라는 건 환상이며, ‘객관주의’라는 가면 뒤에 숨어서 언론이 실제 사회에 미치는 영향을 회피하는 게 더 무책임하다고 반박한다.

공공저널리즘이 주장하는 내용이 ‘뻔한 소리’라는 비판도 만만치 않다. 기존 저널리즘에서 지향하고 수행해온 것과 다르지 않아서 ‘새로울 게 없다’는 것이다. 이에 대해 공공저널리즘이 기존 저널리즘의 역할을 ‘확장’했으며, 막대한 정보가 쏟아지는 디지털 시대에 언론의 근본 역할을 재설정하는 역할을 한다고 김성해 대구대 교수(신문방송학)는 반박한다. “엘리트 저널리즘이 ‘우리가 알아서 할게’라는 태도, ‘우리는 전혀 이해관계가 없다’는 태도를 취해왔다면, 공공저널리즘은 프로페셔널 저널리스트의 역할을 사실 보도에서 한 걸음 더 나아가 공공포럼의 기획자·퍼실리테이터(촉진자)·감사(audit) 역할로 확장하는 것이다. 공공저널리즘은 저널리즘의 ‘진화’와 관련 있다.”

미국 일간지 기자 출신인 언론학자 샬럿 그라임스는 1999년 공공저널리즘 프로젝트 사례들과 관련 논쟁을 정리한 논문에서 저널리스트들의 역할, 사명, 존재 이유에 대한 철학적 논쟁에 대한 답변을 세 단어로 축약할 수 있다고 했다. “좋은 기사를 써라.”(Do good stories.) 첫 질문으로 돌아간다. 기자는 무엇을 위해 누구를 위해 존재하는가.

, 안병길, 커뮤니케이션북스

, 타니 하스 지음, 김성해 옮김, 한국언론재단

‘시민의제 위주의 하의상달식 선거보도 연구: 시민저널리즘의 이슈를 중심으로’, 김정기, 18권 1호

‘대통령 선거 보도의 기사 품질, 심층성, 공공성의 변화: 1992~2012년 국내 주요 신문의 경우’, 박재영·안수찬·박성호, 26권 2호

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

“윤석열, 몸 못 가눌 만큼 만취해 ‘늘 배신당한다’…한동훈 호명”

![[단독] “고향 의령서 벌초” 전재수, 통일교 행사날 부산 식당서 결제 [단독] “고향 의령서 벌초” 전재수, 통일교 행사날 부산 식당서 결제](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1215/53_17657761954787_20251215501954.jpg)

[단독] “고향 의령서 벌초” 전재수, 통일교 행사날 부산 식당서 결제

국힘 ‘당원게시판 조사’ 이호선 “들이받는 소, 쳐 죽일 것”…한동훈 겨눴나

유시민 “민주당 뭐 하는지 모르겠다…굉장히 위험”

‘업무보고 생중계’ 이 대통령 “공개해야 국민 중심 국정운영”

내란 특검 “김건희, 계엄 선포 뒤 ‘너 때문에 망쳤다’며 윤석열과 싸워”

‘난교 괜찮아’ 장예찬-‘안귀령 사살’ 김민수 핵심 보직…“극우의힘 해라”

피아니스트 임동혁 “지독한 우울증, 그동안 감사”…구조 뒤 병원 이송

‘아빠 옆 이 누나는 누구지?’…전두환 손자 전우원, 가족사 웹툰 공개

윤석열 ‘체포방해 혐의’ 재판, 내년 1월16일 선고

![[단독] ‘GM벼 세포’ 화장품 나온다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/resize/2016/1226/8001759383_20161226.JPG)