내 고장 칠월은

청포도가 익어가는 시절

이 마을 전설이 주저리주저리 열리고

먼데 하늘이 꿈꾸며 알알이 들어와 박혀

내가 고등학교에 다닐 때 국어 교과서에 실려 있던 이육사의 시 를 배울라치면, 국어 선생님은 이 시 자체가 가지고 있는 서정적 운율이나 시각적 이미지를 통한 시 감상,시 교육을 하는 것이 아니라 이 시에 들어 있는 시어들의 상징이나 은유들에 대해서만 설명하기에 바빴다. 그리하여 우리들은 ‘청포 입은 손님’은 괴로움을 겪고 있는 어두운 역사의 우리 민족이고, ‘은쟁반’, ‘모시수건’은 미래의 화해로운 삶에 대한 순결한 소망이라는 시어 해석을 주워듣고 또 이를 달달 외우기에 바빴으니, 그 큰 이유는 이 시가 그런 형태로 대학입시에 많이 나온다는 것이었다. 이 탓인지 지금도 나에게는 서늘하게 가슴을 적시는 시적 보다는 발기발기 끊어 분석한 산문적 만이 머리에 남아 있다.

이문열의 는 나관중 원작의 를 번역(?)하며 부분부분마다 친절하게 자신의 평가와 해석, 그리고 고증을 덧붙여 펴낸 책이다. 이 책은 이문열의 명성과 필력으로 한때 공전의 베스트셀러를 기록하기도 했으나 나는 이 책에 대해 그리 관심이 가지 않는다. 그것은 부분부분에 대한 평가와 해석 속에 삼투되어 있는 이문열의 세계관과 이념적 지향에 대한 거부감 때문이기도 하고, 진수(陳壽)의 등 중국의 ‘역사서’들을 통해 나관중의 ‘소설’ 를 고증하려 한 그 무리함 때문이기도 하다.

광고

유비가 죽고 촉나라 정권을 안정시킨 뒤 제갈공명은 남만을 공격한다. 긴 싸움 끝에 남만의 맹주 맹획을 제압한 뒤 공명이 군사를 수습해 촉나라로 돌아오려고 노수라는 강까지 왔는데, 갑자기 검은 구름이 몰려오고 심한 바람이 미칠 듯이 불어닥쳤다. 맹획에게 물은 즉, 노수에는 원귀가 가득하여 사람 49명의 머리로 제사드리면 가라앉는다고 한다. 그러나 공명은 이미 전란이 끝난 현재 한 사람이라도 죽여서는 안 된다고 해서 사람의 머리 대신 만두를 만들어 원귀들의 노여움을 진정시켰다 한다.

이 얘기는 나관중의 제91회에 보이는데, 여기에는 “이렇게 주방 일꾼을 불러 소와 말을 잡으라고 명령하고 밀가루를 반죽해 사람의 머리를 본뜬 것 속에 소와 양의 고기를 인육 대신 다져넣고는 ‘만두’라고 이름을 붙였다”고 쓰여 있는 바, 후인들은 이 사실을 들어 흔히 만두의 기원으로 삼고 있다. 이문열 또한 그의 제9권에서 “이른바 만두가 만들어진 것은 제갈공명의 노수대제가 그 처음인 것이다”라고 이 구절을 빌어 만두의 기원에 대한 속설을 친절하게 평석, 고증하고 있지만 이것은 전혀 사실이 아니다.

진수의 에는 제갈공명의 남만 정벌에 대해 “장무 3년(AD 223) 봄 제갈량이 무리를 이끌고 남쪽(운남) 정벌에 나서 그해 가을에 그 땅을 평정하다”라고 간단하게 기술되어 있고, 배송지(裵松之)의 진수 주석에도 노수대제 내용이 일체 없으니, 그것은 소설가 나관중이 14세기 말 중국의 교자(餃子) 제조법을 자기 소설에 허구로 써넣은 것일 뿐이다.

우리는 만두 비슷한 것을 통칭해 만두라고 부르지만, 중국에서는 만두와 교자는 엄격히 구분된다. 만두는 보통 밀가루 반죽을 발효시켜 적당한 크기로 잘라 소를 넣지 않고 쪄낸 것을 말하고, 교자는 밀가루 반죽을 밀어 얇은 껍질을 만든 뒤 거기에 고기와 채소 다진 소를 넣어 기름에 튀기거나 물에 삶아낸 것을 일컫는다.

광고

서울 광화문 세종문화회관 뒤 변호사회관 옆에 가면 중국인 유금장(53)씨가 21년째 한 자리에서 운영해온 맛있는 물만두(水餃子)집 ‘일룡’(02-735-3433)이 있다. 중국 산동성이 원적지인 주인 유씨는 부인과 함께 매일매일 물만두를 직접 빚는데(요즈음은 물만두가 대개 공장에서 나온다),돼지고기와 부추, 생강 다진 것을 후추, 참기름으로 버무려 얇은 만두피에 곱게 싸는 손놀림은 신의 경지와 비슷하다. 씹기도 전에 목으로 넘어가는 부드러운 물만두 한 접시에 3500원이다. 그밖에 송화단도 낱개로 1천원이며, 오향장육(1만6천원), 오향장족(1만9천원) 한 접시면 날궂이하는 날 고량주 두세 병 비우기에 충분하다.

김학민 ㅣ 학민사 대표·음식칼럼니스트 hakmin8@hanmail.net

광고

한겨레21 인기기사

광고

한겨레 인기기사

![[속보] 윤석열·김건희 관저 퇴거…5분 ‘주먹 불끈’ 쥐며 지지자에 인사 [속보] 윤석열·김건희 관저 퇴거…5분 ‘주먹 불끈’ 쥐며 지지자에 인사](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0411/53_17443594651119_421744359394061.jpg)

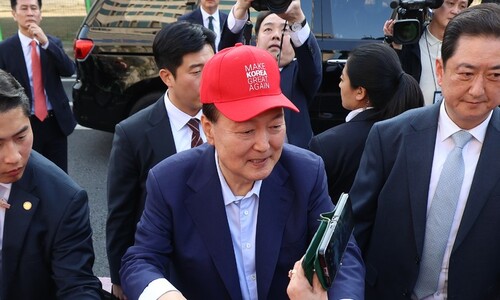

[속보] 윤석열·김건희 관저 퇴거…5분 ‘주먹 불끈’ 쥐며 지지자에 인사

![[속보] ‘광명 신안산선 붕괴 공사장’ 주민 대피령…실종·고립 2명 수색 중 [속보] ‘광명 신안산선 붕괴 공사장’ 주민 대피령…실종·고립 2명 수색 중](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0411/53_17443665052554_20250411502908.jpg)

[속보] ‘광명 신안산선 붕괴 공사장’ 주민 대피령…실종·고립 2명 수색 중

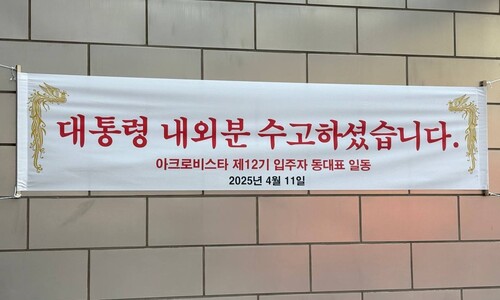

윤석열 온다고…아크로비스타에 봉황 새긴 “수고하셨습니다” 펼침막

![독대는 ‘나’랑…교감은 누구랑? [한겨레 그림판] 독대는 ‘나’랑…교감은 누구랑? [한겨레 그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2025/0410/20250410504004.jpg)

독대는 ‘나’랑…교감은 누구랑? [한겨레 그림판]

명태균 “윤석열 얘기 도리 아냐”…‘오세훈·홍준표 수사’ 즉답 피해

이재명 캠프 “김혜경에 욕설 딥페이크 유포 시도, 엄정 대응”

죽에 커피 섞어…취객 160명에 1억5천 뜯어낸 택시기사

![[단독] 홍준표 쪽, 5600만원 명태균 여론조사비 ‘대납’ 문건 나왔다 [단독] 홍준표 쪽, 5600만원 명태균 여론조사비 ‘대납’ 문건 나왔다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0411/53_17443528154675_20250411502137.jpg)

[단독] 홍준표 쪽, 5600만원 명태균 여론조사비 ‘대납’ 문건 나왔다

일일이 포옹한 윤석열…지지자들 ”더 잃을 게 없다” 눈물

![[속보] 김건희, 계엄 이후 첫 포착…서초동 사저로 이동 [속보] 김건희, 계엄 이후 첫 포착…서초동 사저로 이동](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0411/53_17443605013084_4317443602138513.jpg)

[속보] 김건희, 계엄 이후 첫 포착…서초동 사저로 이동

![[복국] 먹고 단결하자는 말씀?](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1120/021087000120031120485_102_2.jpg)

![[라면] 당신은 왜 꼬불꼬불한가요](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1113/021087000120031113484_95_1.jpg)

![[두부] 임금의 능에는 두부가 있었다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1106/021087000120031106483_103_2.jpg)

![[비지] ‘싼 게 비지떡’이라고?](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1030/021087000120031030482_98.jpg)

![[따로국밥] “니들 따로국밥 묵어봤나?”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1023/021087000120031023481_102.jpg)

![[회] 왜 유명 요리사는 다 남자지?](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1016/021087000120031016480_95.jpg)

![[비빔밥] 제삿밥, 하늘을 날다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1009/021087000120031009479_107.jpg)

![[보리밥] 이것이 어디서 온 곡식인고?](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/1002/021087000120031002478_96.jpg)

![[짜장면] 한번 짜장은 영원한 짜장!](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/0924/021087000120030924477_103_1.jpg)

![[용호봉황탕] 용 · 호랑이 · 봉황의 섞어찌개?](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/0917/021087000120030917476_97.jpg)

![[쌈밥] 쌈 싸먹는 법도 가지가지](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/0827/021087000120030827474_86_1.jpg)

![[홍합밥] 울릉도를 사랑한 ‘영웅’](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2003/0820/021087000120030820473_94_1.jpg)

![[단독] 홍준표쪽, 2020년 총선 직전 명태균에 여론조사비 5600만원 대납 정황 [단독] 홍준표쪽, 2020년 총선 직전 명태균에 여론조사비 5600만원 대납 정황](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0411/53_17443423465652_20250411501585.jpg)