“대학 졸업하고도 미니잡에 쉽게 발을 담그는 분위기지만, 저는 이제 그만하고 싶어요.”

독일 베를린에 사는 파트리샤 분첼(28)은 2년6개월 동안 동네 서점에서 시간제 노동자로 일했다. 근무시간은 ‘고무줄’ 같았다. 짧게는 하루 2시간, 길게는 하루 6시간씩 그때그때 점장의 요구에 따라 달라졌다. 프랜차이즈 서점에서 일하는 직원은 모두 5명, 그중에서 정규직은 2명뿐. 나머지는 분첼과 같은 시간제 일자리였다. 분첼은 월요일부터 토요일까지 꼬박 일해도 근무시간이 짧다보니, 한 달에 380유로(약 55만원)밖에 벌지 못했다.

박근혜 정부는 ‘성공 모델’로 꼽지만

처음 일을 시작할 때 시간당 임금은 6.5유로였다. 2013년 베를린 지하철 24시간 이용권이 6.7유로. 1시간 일해봤자 하루 교통비도 충당하기 어려웠다. 그만둘 때쯤엔 7.4유로를 받았지만, 독일이 내년부터 도입하기로 한 최저임금(시간당 8.5유로)에도 미치지 못하는 수준이었다. 베를린자유대학을 졸업하고 학사 논문을 쓰고 있는 분첼은 현재 취업을 준비 중이다. 지난해 12월, 베를린에서 만난 분첼은 “미니잡은 돈을 많이 벌지 못해서 2~3개씩 여러 일을 해야만 생계가 유지된다. 미니잡은 취직하기도 쉽고 당장 돈을 벌 수 있는 수단이긴 하지만, 오래 먹고살 만한 일은 아니다”라며 고개를 저었다.

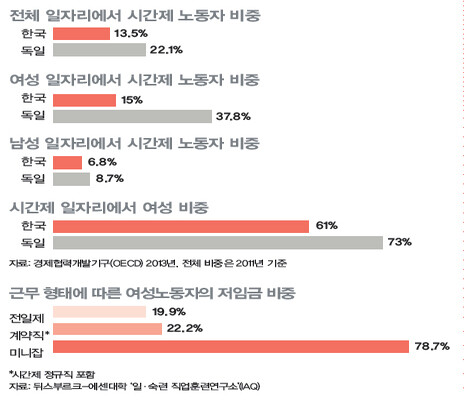

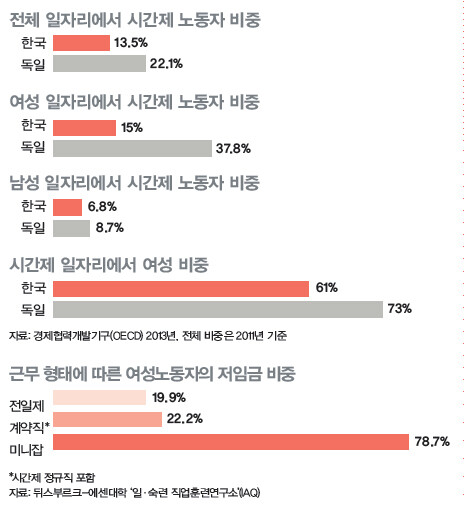

‘미니잡’(Mini Job)은 독일에만 있는 용어다. 월 450유로 미만을 받고 일하면 ‘미니잡’, 월 850유로 미만이면 ‘미디잡’(Midi Job)으로 구분한다. 원래는 주 15시간 이하의 일자리여야 미니잡이라고 분류됐지만, 지금은 근무시간과 상관없이 임금 수준으로만 따진다. 우리나라에서 흔히 일컫는 ‘아르바이트’와 비슷한 일자리다. 독일노총(DGB)에 따르면, 현재 독일 임금노동자의 22%가량인 740만 명이 시간제 일자리(미니·미디잡)에 종사하고 있다. 이 중 500만 명은 미니잡이 유일한 생계 수단이다. 특히 여성, 청년, 노년층이 미니잡에 많다.

1

박근혜 정부는 네덜란드와 함께 독일을 시간제 일자리 성공 모델의 하나로 꼽는다. 2003년 ‘하르츠 개혁’으로 불리는 노동시장과 사회보장제도 전반에 대한 ‘대수술’이 시작되면서, 60%대에 머물렀던 독일 고용률이 2008년 70%를 넘어선 데 주목한 것이다. 독일 정부는 노동시간 단축과 더불어 노동시장의 유연성을 늘리는 작업에 힘을 쏟았고, 미니잡을 비롯한 시간제 일자리와 파견근로 등이 점차 늘어났다. 특히 출산과 육아 등으로 경력이 단절됐던 여성들이 시간제 일자리에 대거 들어오면서, 2004년 59.2%였던 여성 고용률은 2008년 64.3%로 높아졌다. 지난해 독일의 여성 고용률은 77.8%에 이르렀다.

그러나 독일 미니잡의 현실은, 한국에 알려진 것처럼 장밋빛만은 아니었다. 요하네스 야콥 독일노총 노동정책국장은 “미니잡의 80%가 시간당 8.5유로 미만의 저임금을 받는 일자리다. 독일노총은 미니잡 철폐 운동을 벌이고 있다”고 말했다. 양질의 시간제 일자리가 아니라는 말이다. 뒤스부르크-에센대학 ‘일·숙련 직업훈련연구소’(IAQ) 자료를 보면, 미니잡 종사자의 절반 이상은 시간당 7유로 이하의 저임금을 받는다. 미니잡이 늘어나면서 고용률이 높아졌을지는 몰라도, 독일의 소득 불평등을 악화시키는 구실을 하고 있는 셈이다. 실제 독일은 지난해 사상 최저치인 5%대 실업률을 기록했지만 속사정은 좋지 않다. 지난해 한스뵈클러재단 산하 독일경제사회연구소는 “저임금 노동자가 늘어나면서 소득 격차가 심해져 최근 들어 1990년대 초반보다 경제적 불평등 지수가 더 나빠졌다. 당장 드러나진 않지만 독일 경제가 침체 국면에 접어들면 저임금 노동자 문제가 취약점으로 작용하게 될 것”이라는 연구 결과를 내놓은 바 있다.

독일 사회 내부에선 미니잡으로 인한 노동시장 왜곡을 우려하는 목소리가 높다. 미니잡 종사자는 사회보험료를 비롯한 세금 대부분을 면제받는다. 회사 쪽에도 세금 감면 혜택이 주어진다. 이 때문에 배우자나 부모를 통해 의료보험 등을 해결하는 사람들이 일부러 전일제 대신 미니잡을 선택하기도 한다. 월 500유로를 벌고 세금으로 수십유로를 떼이느니 450유로만 벌겠다는 셈법이다. 고용주도 정규직보다 미니잡을 선호하는 경향이 있다. 미니잡이라는 기형적 노동 형태가 지속되는 힘의 원천이다.

이같은 저임금 구조의 밑바닥을 깔아주는 존재는, 독일에서도 역시나 여성이다. 미니잡의 60% 이상은 여성노동자다. 더구나 여성 미니잡 종사자의 73%는 저임금에 허덕이고 있다. IAQ 자료에 따르면, 시간제 노동자의 24%가 ‘가족 돌봄’을 가장 큰 선택 이유로 꼽았다. ‘전일제 일자리를 구하지 못해서’라는 응답도 22%나 됐다. ‘울며 겨자 먹기’로 시간제를 선택할 수밖에 없었다는 뜻이다.

2001년 ‘시간제 및 기간제근로법’이 개정되면서, 노동자들은 전일제에서 시간제로 전환할 수 있는 법적인 청구권을 갖게 됐다. 하지만 일방통행만 가능하다. 시간제에서 전일제로 전환하는 ‘반대’의 경우는 쉽지 않다. 전일제 일자리가 생기면, 기업 내 시간제 노동자는 자신을 우선적으로 고려해달라고 요구할 수 있다. 그러나 회사는 당사자가 고령자인지 등을 따져보고 전일제 전환을 거부할 수 있다. 이런 까닭에 미니잡에서 사회보장보험 적용을 받는 시간제 일자리(미디잡 등)로 이동하는 비율은 25%, 전일제로 이동하는 비율은 14%밖에 되지 않는다.

귄터 슈미트 베를린자유대학 명예교수는 “시간제 일자리가 성공을 거두려면 2가지가 필요하다. 우선 노동시간 단축이 함께 이뤄져야 한다. 또한 생애주기에 따라 자유롭게 시간제와 전일제 사이를 오갈 수 있어야 한다. 현재 독일 노동시장의 문제는 미니잡이라는 덫에 빠지면 벗어날 수 없다는 점이다. 여성들이 가정과 직장 일을 병행할 수 있도록 시간제로 전환했다가 다시 전일제로 돌아갈 권리를 보장해줘야 한다”고 지적했다.

독일은 한국의 ‘나침반’이 될 수 있을까? 요하네스 야콥 독일노총 노동정책국장은 “시간제 일자리를 늘리는 건 절대 하지 말아야 한다”고 단호한 목소리로 말했다. “시간제 일자리는 대부분 저임금이라서 정규직과 비정규직 사이에 놓인 평행선을 그대로 끌고 가는 구실밖에 하지 못한다. 일단 미니잡이라는 노동시장에 발을 디디면 정규직으로 갈 수도 없고, 계속 비정규직 일자리만 맴돌 수밖에 없다. 한국이 독일의 실패를 따라하지 않길 바란다.”

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

호르무즈 봉쇄 직전 한국행 유조선만 ‘유유히 통과’…사진 화제

트럼프 뜻대로 안되는 ‘포스트 하메네이’…“점찍어둔 인물들 사망”

국방부, 장군 아닌 첫 국방보좌관 임명 나흘 만에 업무배제

“조희대, 법복 입고 법률 뒤에 숨으면 썩은 내 사라지나” 박수현 비판

‘이재명 대선후보 자격 박탈’ 향해 초스피드 질주한 조희대 코트

이란 매체 “하메네이 아들, 최고지도자 됐다…혁명수비대와 긴밀”

하룻밤 공습에 1조원…트럼프는 “전쟁 영원히” 외치지만

오세훈 “선거 앞두고 기소” 음모론…‘명태균에 조사 의뢰’ 질문엔 침묵

“유심 교체하고 200만원씩 이체하세요”

법원노조 “조희대 사퇴하라…국민의 정치적 선택권 뺏으려해”