| |

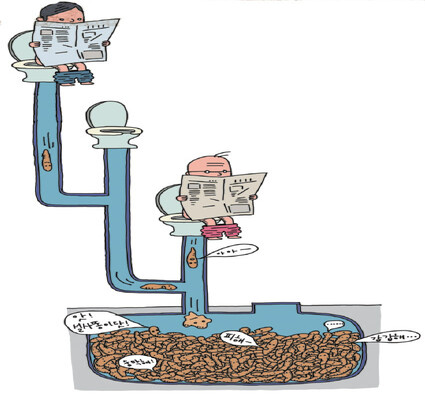

해미는 화장실 변기에 앉았습니다. 며칠간 화장실에 못 갔더니, 먹기 싫은데 엄마가 자꾸 상추를 입에 넣었습니다. 힘을 주니까 쑤웅 하고 그것이 나왔습니다. 해미는 기분이 좋아 엄마를 외쳐 불렀습니다. “엄마, 나왔어!” 엄마는 달려와 함께 기뻐해주었습니다. 해미는 박물관에는 보낼 수는 없을지라도 오랫동안 보존하고 싶었습니다. 하지만 엄마는 기뻐해주는 것과 동시에 변기 레버를 내렸습니다. “엄마 안 돼!” 외쳐보았지만 그것은 회오리 물속으로 회오리치며 딸려 들어갔습니다. “안녕~.” 해미는 애절하게 작별 인사를 했습니다. “엄마, 똥은 어디로 가는 거야?” 엄마는 “바다로 간단다. 여기 있는 것보다 훨씬 더 행복해”라고 ‘대충’ 말해주었습니다. 해미는 그날 밤 ‘똥’이 바다로 가는 꿈을 꾸었습니다.

5월21일 날씨는 화창했다. 최고기온 27℃를 기록할 날의 새벽 5시30분은 아직 선선했다. 조금만 가면 경기도 의정부인 서울 강북구의 재활용처리장에서 금강정화 소속의 분뇨 수거·운반 차량이 출발했다. “분뇨 차량을 주차할 곳이 마땅찮습니다. 공터 같은 데 주차를 해놓으면 민원이 득달같이 들어옵니다. 강북구는 그나마 재활용처리장이 넓고 주차를 할 수 있어서 좋지요.” 분뇨 차량을 쫓으며 금강정화 서재열 과장이 말했다.

가끔 100m 후진해 정화조 구멍으로

한철기(44·가명)씨가 미화원 정한식(59·가명)씨를 태우고 찾아간 곳은 인수봉로 ×길이다. 목적지가 있는 골목 입구에서 차를 돌려 후진한다. 뒤에 호스 등 작업 도구가 있기 때문에 정화조 앞에 차의 뒤꽁무니를 대야 한다. 차는 20m를 후진해서 들어갔다. 한철기씨가 말했다. “이건 별일도 아니에요. 100m 후진하는 곳도 있어요.” 도착하자 미리 나와 있던 할아버지가 차를 맞았다. 물도 양동이에 받아놓았다. 정화조는 대문 바로 앞에 있다. 호스를 조금만 풀어도 닿는 거리다. 이것도 다행이다. 서재열 과장은 “강북구의 미아동 7××번지, 8××번지는 차를 댈 수가 없어요. 호스를 따로 준비해서 올려야 수거할 수 있지요.” 할아버지는 “나도 일 나가야 하니까 새벽에 불렀지” 하며 “깨끗하게 해달라”고 여러 번 당부를 했다.

정한식씨가 막대기를 정화조에 넣어 여러 번 쑤신 뒤 호스를 집어넣었다. 정화조 위에 부유해서 엉긴 찌꺼기를 걷어내는 것이다. 이것을 스컴(scum)이라고 한다. 스컴을 깨며 동시에 가스를 빼낸다. 정화조 청소란 단순화하자면 정화조 밑에 가라앉은 슬러지(sludge)와 스컴을 청소하는 것이다. 스컴을 형성하는 것은 분뇨의 지방분이다. 아파트 주민들이 고기를 많이 먹어서일까. “아파트의 경우에는 스컴이 단단하게 엉겨붙어서 수십 분을 두들겨 깨야 하기도 합니다.” 분뇨가 그 주인의 식생활을 보여준다. 동행한 동대문구 분뇨 처리를 담당하는 동명정화의 신남식 상무는 말한다. “우리 구에 있는 정신병원 청소가 예정된 날이면 결근자가 그렇게 많아요. 냄새가 심해서 고생이 이만저만이 아니거든요.”

다음 목적지는 상가 건물이다. 몸에 깁스를 한 주인이 나와 있다. 굳은 표정으로 작업을 지켜보고 있다. 4층짜리 상가 건물에 딸린 정화조는 구멍이 2개다. 정화조 구멍은 쓰레기장과 화장실 옆 대문을 경계로 각각 하나씩 있다. 분뇨 차량에 얹힌 호스가 쿨렁거렸다. 가스가 함께 들어가기 때문이다. “이 호스가 춤을 춰서 골목에서 뛰어나온 아이와 부딪히는 사고가 일어나기도 합니다. 그래서 중간에 계속 밟고 서 있어야 하지요.”(심남식 상무) 차는 분뇨를 흡입하며 앞쪽 굴뚝처럼 솟은 환기구로 계속 가스를 빼낸다. 정화조에서 퍼올린 분뇨의 양은 탱크 뒤쪽 ‘리터기’에 표시된다. 탱크에 유리 부분으로 속이 비치게 해놓은 것이다. 쿨렁거리는 호스가 한참을 빨아들여 리터기 눈금이 3분의 2 이상을 채우고 나서야 작업이 끝났다.

다음은 빌라였다. 빌라 앞으로 10m를 후진해 들어갔다. 외부 계단 중간에 정화조 구멍이 있다. 4층 빌라에서 나온 분뇨는 5t 트럭을 마저 채웠다.

정화조의 용량은 건물면적, 용도별로 정해진다. 상업 목적은 주거 목적보다 용량이 더 큰 식이다. 1년에 2번 청소를 하기도 하지만 대부분 1년에 1번씩 할 수 있게 용량을 정해놓는다. 이 용량과 정화조 청소 시기는 구청이 기록하고 관리한다. 구청에서 청소 시기와 수거업체 전화번호를 찍은 고지서를 발송하고, 고지서를 받은 집주인은 전화를 걸어 수거 날짜를 정한다. 아파트 주민들은 “우리는 똥 푸러 안 오던데” 이러는데, 관리실에서 주민 ‘몰래’ 관리한 덕이다. 업체에서는 분뇨 차량의 용량에 맞춰 일정을 짠다. 쫓아간 5t 트럭의 경우 상가, 빌라, 가정집을 조정해 작업했다.

우리 집 1년간 배설량, 측정 불가능한 이유

5t 차량의 차가 적절하게 수거 정화조를 구성하면, 정확하게 5t이 차게 된다. 정화조가 그 용량만큼 채우고 있기 때문이다. 정화조의 원리는 이렇다. 청소 뒤 대부분 2~3일이면 정화조 용량이 가득 찬다. 그동안 분뇨는 가라앉고 물은 위에 뜬다. 이 상태에 다시 변기물이 들어오면 정화조 위에 뜬 물이 넘치게 되고, 이 물은 거름막을 거쳐 오수관을 통해 배출된다. 그러니 ‘우리 집 똥이 얼마나 되나요’라며 1년간의 배설량을 측정해보려는 시도는 불가능이요, 정화조 청소를 앞두고 “수거비가 많이 나오면 쪽팔리겠는걸” 같은 걱정은 괜한 것이다.

서울 시내의 대부분이 수세식 화장실이다. 정화조 개수로는 59만7747개(2011년 기준)에 이른다. 서울 시내에 수세식이 아닌 수거식 화장실은 5661개다. 대부분이 공사장에 임시 설치된 화장실과 등산로 등에 설치된 간이 화장실이다. 1984년까지 수거식 화장실이 압도적이었다. 이 대대적인 변화는 순식간에 일어났다. 88서울올림픽 개최를 준비하며 정부는 개조를 시작했다. 이 개조는 전국적으로 일어났다. 기자도 지방의 초등학교를 다니던 시절 학교에서 ‘신문물 교육’을 받은 적이 있다. 1984~85년으로 추정되는 때 수세식 화장실이 하나 설치됐다. 반 전체가 줄을 섰고, 1명씩 화장실 칸 안으로 이동해 들어가 “여기 위에 앉아서 용변을 누고, 이 레버를 누르면 물이 나와 용변을 걷어가게 된다”는 설명을 듣고 레버를 눌러보는 실습을 했다. 3년 뒤 이사 간 집은 수세식 화장실이었는데 변비에 걸렸다. 어떻게 의자에 앉는 것과 똑같은 자세에서 똥이 나온단 말인가. 이러다가 의자에 앉아서도 똥을 누겠네. 땀을 뻘뻘 흘리는 노력을 기울이고도 그 뜻을 이루지 못하자 변기 위 앉는 자리에 발을 올리고 쪼그려앉았고, 그제야 성공을 한 ‘아픈’ 경험이 있다.

서울시의 생분뇨 및 정화조 오니 일일 평균 수거량은 점점 늘어나고 있다. 인구는 1995년 이후 정체인데, 1995년 5천t에 이르던 수거량은 2007년 2배를 넘어 1만t이 되었다. 분뇨의 양이 늘어서가 아니라 정화조 용량이 커져서다(표 참조).

빌딩의 거대한 정화조는 지하에 있다. “강북구에도 지하 8층에 있는 건물이 있습니다.”(서재열 과장) 화장실보다 더 밑에 있어야 하는 정화조는 편의시설이 아래로 내려가자 더 내려간다. 이런 빌딩에서 수거가 있는 날이면 전날 준비할 게 많다. 펌프를 두세 대씩 들고 와 설치를 해놓는다. 압력을 높여 지상으로 빨아들여야 하기 때문이다. 정화조 구멍을 구석에 넣어놓아 아주 좁은 공간을 몇십m 기어 들어가서 꽂아야 하는 경우도 있다.

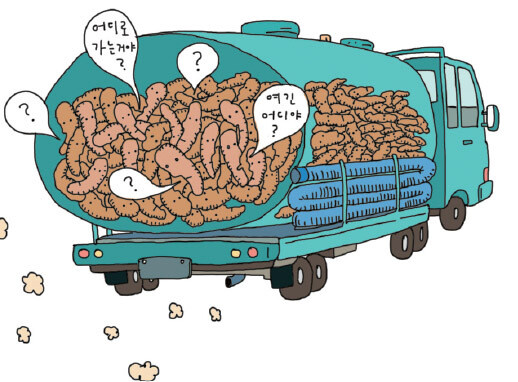

‘오니 케이크’ 만들어져 바다로

분뇨를 가득 채운 5t 차량은 중랑물재생센터로 간다. 러시아워에 걸려 뚝방길도 정체다. 서울에는 4군데의 물재생센터가 있다. 재생센터는 오수와 분뇨를 함께 처리한다. 재생센터에 도착한 수거 차량이 ‘오니’ 투입구를 향해 후진을 한다. 이번에는 거꾸로 차량의 분뇨가 쏟아져나간다. 차가 멈춘 사이 미화원들이 나와 세차를 한다. 어떤 미화원은 솔을 들고 본격적으로 세차에 나섰다. 사진을 찍으려고 다가서자, 미화원이 다가와 말한다. “함부로 찍으면 안 돼. 사돈도 우리가 이 일을 하는지 몰라.”

‘생수를 주기에 마신 뒤 물컵을 주었더니 버리라더라’는 경험은 미화원 누구나 갖고 있다. 17년째 이 일을 하고 있는 이동면(가명)씨는 “분뇨가 묻었다고 겁을 내서 함부로 물건을 못 만지니까, 우리가 씻을 양동이 같은 것은 다 들고 다니지”라고 말했다. 서울시와 모니터링 단체에서 감시를 하다 보면 분뇨 차량 뒤의 양동이와 걸레를 꼭 지적한다. “위생적이지 못하다”는 이유다.

이동면씨는 “일 시킬 때는 공무원이고 돈 줄 때는 아니지”라며 웃었다. 미화원은 ‘서울시’ 마크가 박힌 차를 운전하고 정해진 공무복을 입는다. 하지만 구당 2~3개 민간업체가 외주를 하고 있다. 1975년 분뇨 처리에서 적자가 나자 민간에 이양했다. 관악구에서 1995년 민선시장 시절 자유경쟁에 맡긴 적이 있는데, 가격을 깎아가며 경쟁하다 두 업체 모두 부도가 났다. 구청이 업체에 위탁할 때는 관할 구역을 정해준다.

강북구의 수거 가격은 기본(0.75t) 2만3430원이다(구마다 다른데 평균 2만1천원 수준이다). 수거 차량은 물재생센터에 들어갈 때 한 번, 나갈 때 한 번 ‘계근’을 찍는다. ‘톤(t)×계근 수’에 비례해 돈을 받는다. 당연히 빌딩이나 아파트 등 대단위 수거가 좋다. 그런 건물이 많은 강남 쪽의 수거권이 인기다. 미화원들도 그쪽을 선호한다. 금강정화는 총 9대의 차량을 운행하는데 대부분 5t 차량이다.

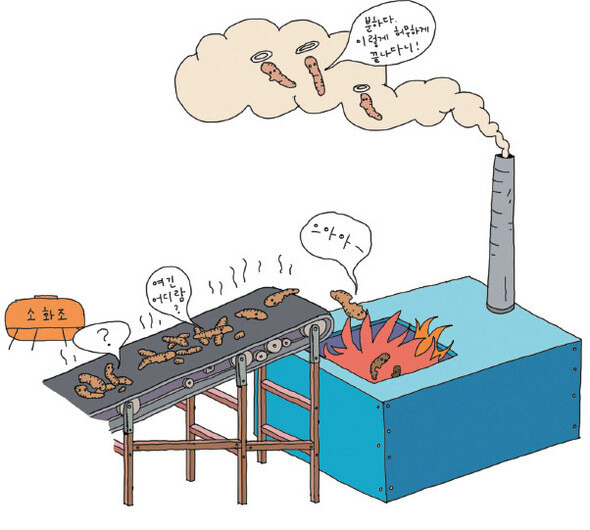

물재생센터로 들어간 똥은 전처리를 거친 뒤 소화조에서 물리적·생물학적으로 처리된다. 미생물 부패를 통해 발생하는 메탄가스는 발전에 이용되기도 한다. 찌꺼기는 탈수시킨 뒤 태우거나 경기도 김포 해안매립지에 슬러지 처리시설로 간다. 완전한 사라짐, 이것이 똥의 죽음이다.

“물차인지 분뇨차인지 구분이 안 가지요?”

똥을 쫓는 과정에서 똥을 한 번도 보지 못했다. 정화조에서 분뇨차로 ‘똥으로 짐작되는 것’이 이동했고, 분뇨차에서 ‘똥으로 짐작되는 것’이 재생센터에 투입됐으며, ‘똥으로 짐작되는 것’이 재생센터 옆의 소각장에서 탔다.

이철해 서울시 도시안전본부 물재생시설과 오폐수관리팀장에게 맨 처음 들은 말은 “요즘 분뇨 차량 보셨습니까”다. “물차인지 분뇨차인지 전혀 구분되지 않지요?” 서울시는 2010년까지 분뇨차 외관 정비 작업을 마무리했다. 그 목적은 분뇨차라는 걸 숨기는 것이었다. 분뇨 수거 호스가 보이지 않게 위에 덮개를 씌웠다. “이것을 본 전국의 지자체에서 문의가 쇄도한다”고 한다.

서울의 똥은 레버를 누르는 순간 사라진다.

| |

구둘래 기자 anyone@hani.co.kr

일러스트레이션 조승연

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

태진아 “전한길에 법적 대응”…일방적으로 콘서트 참석 홍보·티켓 판매

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

값싼 드론 앞세운 인간 사냥…우크라이나에는 ‘후방’이 없다

‘어디서 본 듯한’....국힘 이정현 야상 점퍼 ‘시끌’

![[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소 [단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717357343273_20260222501198.jpg)

[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

‘모든 수입품’에 15% 관세…세계 무역질서 뒤엎은 트럼프

최시원, 윤석열 선고 뒤 “불의필망”…논란 일자 SM “법적 대응”

![[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발 [단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0221/53_17716543877486_20241013501475.jpg)

[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발

![“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt] “저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0212/20260212504997.jpg)

“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]