다음은 모두 한국 국적, 그러나 주민등록 증이 없는 사람은?!

1. 한국인과 결혼해 귀화한 베트남 사람

2. 한국과 미국, 이중국적을 가진 청소년

3. 한국인과 결혼한 한국 국적의 재일동포

재일동포 3세 김화자씨가 말했다. “사람들은 ‘돌아가신 할머니가 화자가 할머니 대신 조국으로 돌아가서 좋아하시겠다’고 말하지만 나는 ‘할머니가 화자가 조국에서 차별받아서 슬퍼하지 않을까’ 생각한다.” 왼쪽은 화자씨의 작은딸 박희연, 오른쪽은 큰딸 하윤이.탁기형

답은 간단치 않다. 귀화한 사람은 당연히 주민등록번호가 있다. 고로 1번은 답이 아 니다. 2011년 국적법 개정으로 선천적 복수 국적자는 부모가 국내에서 외국 국적을 행 사하지 않겠다는 서약을 하면 복수 국적을 유지할 수 있다. 선천적 복수국적자는 부모 가 직장 근무, 유학 등의 이유로 출생지주의 (속지주의)를 택한 외국에서 체류할 때 태어 났거나 국내 다문화가정에서 출생한 자녀를 말한다. 2번도 답이 아니다. 3번이 문제다. 재일동포는 일종의 영주권인 ‘특별영주자격’ 을 포기하지 않으면, 한국 국적이라도 주민 등록번호를 가질 수 없다(재중동포, 재러동 포 등은 중국 국적, 러시아 국적을 가지고 있 다). 더구나 부모의 ‘특별영주자격’을 물려받 은 자녀도 한국 국적이지만, 원칙상 주민등 록이 어렵다. 여기는 주민번호 공화국. 이것 이 없으면 인터넷 가입부터 막힌다. 1999년 제정된 ‘재외동포법’을 바탕으로, 특별영주 자격을 포기하지 않은 재일동포는 한국에 오래 살아도 ‘재외국민’이 되고 외국인등록 증과 유사한 ‘국내거소신고증’과 ‘거소신고번 호’를 받게 된다. 재일동포 3세로 일본 학교 를 다녔지만 ‘본명’을 지키며 살았던 김화자 (33)씨의 이야기를 들어보자.

나간 사람이 아니라 들어온 이들

8월1일 오후 4시, 서울 불광동 아파트 단 지 놀이터에서 아이들이 뛰놀고 있었다. 막 내딸 희연(5)이는 “엄마, 그네 밀어줘” 하며 보챈다. 자신의 복잡한 고충을 설명해야 하 는 엄마, 김화자씨는 과자로 보채는 아이를 달랬다. 불볕더위에 지친 큰딸 하윤(7)이가 집에 가자고 한다. 2007년 한국인 남편과 결 혼한 김씨는 큰딸이 유치원에 입학할 무렵인

2011년까지, 주민등록번호가 없는지도 모르고 살았다. 아이 둘을 키우느라 그저 바빴다. 당시 한국인 남편과 결혼한 일본인 엄마들에게 다문화가정지원제도로 보육비를 지원받는다는 이야기를 들었다. 우리도 되겠지 싶어 신청했다. 그런데 동네 지원센터로부터 “대상이 아니다”는 답변을 들었다. 이상했다. 만약 그가 일본 국적으로 귀화를 했더라면? 한국 남성과 일본 여성의 결혼으로 보육비 지원을 받는다. 실제 주변에는 그런 경우가 있었다. 비로소 ‘거소신고번호’ 문제를 깨닫게 되었다.

아이러니한 일이다. 재일동포는 일본에서 특별영주자격을 증명하는 외국인등록증을 가지고 다녀야 하는 차별을 당했다. 지문 날인을 강요한 그 제도다. 용기를 내 돌아온 조국에서는 주민등록증이 없어 불이익을 겪는다. 원래 주민번호를 주지 않는 이유가 있다면 있다. 재외국민의 뼈대를 이루는 이들은 1960~70년대에 이민을 떠난 사람들이다. 이들이 한국에 다시 들어와 살면, 영주권이 병역 기피 등 수단이 될 수 있다. 그런데 한국으로 재이주한 재일동포는 맥락이 반대다. 이들은 나가지 않고 들어왔다. 김씨는 “재일동포 3~5세인 우리는 원해서 떠난 것이 아니다”라고 말했다. 자신의 선택이 아니라 역사의 결과란 것이다

김씨의 큰딸은 내년이면 초등학교에 입학한다. 그는 다문화지원센터의 배려로 부모 교육을 받았다. 다시 주민번호의 필요성을 절감한 계기다. “학교 과제물, 교과과정 등을 알려면 학교 홈페이지에 로그인해야 해요. 그런데 주민번호가 없으면 로그인이 안 돼요.” 이렇게 ‘부모 노릇’ 못하는 경우도 생긴다. 그는 지난 3년, 혼자 의원실을 찾아가고 동포 여성들과 함께 청원서를 내왔다.

차별은 유전된다. 성공회대 동아시아연구소 조경희 HK 연구교수의 딸은 초등학교 입학통지서를 받지 못했다. 입학 아동 대상의 예방접종을 받으러 갔다가 지원 대상이 아니라는 말도 들었다. 부모가 학교에 찾아가 입학을 부탁해야 초등학교도 다닐 수 있다. 조 교수도 한국인 남편과 결혼한 뒤 특별영주자격을 포기하지 않았고, 아이도 엄마의 특별영주자격을 물려받았다.

화자씨, 왜 몰두하세요?왜 영주권을 포기하지 않느냐고 사람들은 묻는다. 조 교수는 학술회의 발표문 에 이렇게 썼다. “재일조선인들에게 ‘특별영주’ 자격은 일본 정주화 과정에서 스스로 획득한 것으로 자신들의 법적 지위를 나타내는 상징적인 것이다. 동시에 가족들이 사는 일본으로 거주를 보장하는 기능적인 의미를 가진다.” 조 교수의 딸은 주민번호도 말소당했다. 딸은 내국인에게 발급하는 일반 여권과 다른, 재외국민에게 주는 거주여권을 가지고 있었다. 아빠가 출생신고를 해 주민번호도 있었다. 그런데 거주여권 기한이 다해 갱신을 하러 갔더니 직원이 “영주권이 있네요” 그랬다. 여권을 갱신하려면 영주권을 포기하라는 것이다. 어렵게 국적을 지킨 동포가 다문화 지원을 문의하면 “차라리 귀화하지 그랬냐”고 말하는 공무원도 있다.

불편은 끝이 없다. 지난 7월, 김화자씨는 주민센터에 일 보러 갔다가 역시 힘든 일을 겪었다. ‘거소신고번호’에 익숙하지 않은 공무원들은 잠시만 기다려라 해놓고 뒤에서 문의 전화를 걸기 일쑤다. 미리 전화로 필요한 서류를 물어봐도 막상 만난 직원은 어제와 다르고 서류도 다르게 요구한다. 그는 “어찌어찌하면 되는 일도 있지만, 누구는 되고 누구는 안 되는 상황은 고쳐야 한다”고 말했다. 사실 영주권을 숨기는 이들도 있다. 김씨는 “한국에 사는 재일동포와 자녀에게 주민번호를 부여하는 것이 그렇게 어려운 일이냐”고 묻는다.

새누리당은 재외동포에게 주민등록증을 발급하는 법안을 추진하고 있다. 지난 6월, 국회 토론회도 열었다. 이날 토론회에서 이야기를 들은 김씨는 “주민등록증에 ‘재외국민’을 넣는다는데, 정부가 알고 있으면 되지 굳이 표기할 필요가 있느냐”고 지적했다. 그는 스무 살이 넘어 ‘조국말’을 배우기 시작했다. 조국에 대한 궁금증이 커져 2005년 한국에 일하러 왔다 남편을 만났다. 사람들은 묻는다. “화자씨는 왜 이 일에 몰두해?” 그의 답은 이렇다. “할머니가 조국에 대한 이야기를 많이 하셨어요. 비록 우리말은 잘 못하지만 아버지도 조선 민족을 강조하셨고요. 일본에서 살던 곳이 남미에서 귀환한 일본인 동네여서 이분들을 위해 봉사도 했어요. 한국에 오니 내가 그들의 처지가 된 거지요. 깔끔하게 평등하고 싶어요.”

동포를 위한 조국은 없다이날 놀이터에는 화자씨의 언니 귀자씨 아들 둘도 같이 놀고 있었다. 언니는 미국 유학 중 한국 남편을 만났다. 언니는 동생이 만든 재일동포 여성 커뮤니티에 들어가지 못한다. 포털 사이트 접속을 하려면 한국어를 알아야 하는데, 언니의 한국어는 동생만큼 유창하지 못하다. 이런 언니는 다문화 정책에서 배제돼 있다. 언니 같은 이들을 생각하면 화자씨는 더 열심히 일하게 된다. 두 살배기 막내조카는 이모와 작별하며 손을 흔들었다. 엄마의 특별영주자격을 이어받은 아이는 한국 국적이니 크면 군대에 가야 하고 취업하면 세금도 내야 한다. 이들 자매처럼 한류의 한국, 민주화된 조국으로 귀환하는 동포는 늘고 있다. 그러나 이들을 위한 조국은 없다.

신윤동욱 기자 syuk@hani.co.kr한겨레 인기기사

수도권 ‘첫눈’ 옵니다…수요일 전국 최대 15㎝ 쌓일 듯

이재명 무죄, 법원 “아는 것 확인하는 통상적 증언 요청, 위증요구 아냐”

김계환 해병대 사령관 임기만료 전역...임성근 무보직 전역 수순

위기의 이재명, 한숨 돌렸다…민주당 대여투쟁 고삐 죈다

![[영상] ‘8동훈’ 꺼내든 최고위, 한동훈과 정면충돌…“당 대표 흔들기냐” [영상] ‘8동훈’ 꺼내든 최고위, 한동훈과 정면충돌…“당 대표 흔들기냐”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/1125/53_17325438258668_9317325438126819.jpg)

[영상] ‘8동훈’ 꺼내든 최고위, 한동훈과 정면충돌…“당 대표 흔들기냐”

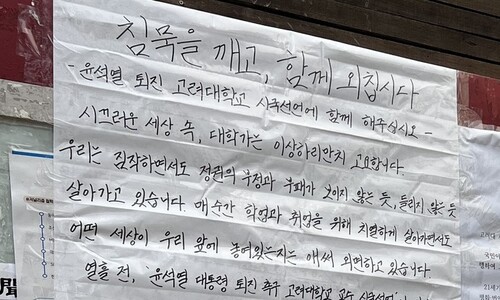

고려대 교수 이어 학생도…“함께 외칩시다” 시국선언 제안

검찰, ‘불법 합병’ 이재용 2심도 징역 5년·벌금 5억원 구형

새가 먹는 몰캉한 ‘젤리 열매’…전쟁도 멈추게 한 이 식물

![[단독] 사도광산 추도식 2주 전 부랴부랴 피해자에 연락한 윤정부 [단독] 사도광산 추도식 2주 전 부랴부랴 피해자에 연락한 윤정부](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/1125/53_17325250828267_20241125503211.jpg)

[단독] 사도광산 추도식 2주 전 부랴부랴 피해자에 연락한 윤정부

세계 5번째 긴 ‘해저터널 특수’ 극과 극…보령 ‘북적’, 태안 ‘썰렁’