고기를 먹지 않은 지 2년이 다 돼간다. 사람들은 내게 묻는다. “채식주의자이세요?” 그러면 나는 대답한다. “그냥 육고기만 먹지 않는 거고, 무슨 주의자는 아닙니다.” 사실 나는 해산물 정도는 먹기 때문에 ‘채식’이라기보다는 ‘비육식’이라고 표현하는 게 더 정확하다.

채식을 하더라도 어떻게 하느냐가 중요하다. 자신의 몸 상태를 살피면서 잘 먹고 잘 관리해야 한다. 한 대형 할인매장의 채소 코너. 한겨레 윤운식 기자

그다음에 돌아오는 질문은 “왜 고기를 안 먹으세요?”다. 이 질문에 “건강이 좋지 않아서 고기를 안 먹는 것도 있고요. 고기를 덜 먹는 게 지구환경에도 좋으니까요”라고 대답하는 게 정석이다. 그냥 우스갯소리로 “그동안 고기를 너무 많이 먹어서, 일생 동안 먹을 고기를 다 먹어버렸어요”라고 말하기도 한다. 이것도 진실이다.

나는 고기를 좋아하는 편이었다. “없어서 못 먹는다”고 얘기해도 좋을 정도였다. 삼겹살, 치맥(치킨에 맥주)은 남들 못지않게 좋아한 메뉴였다. 그러던 내가 고기를 그만 먹기로 결심하기란 쉽지 않았다. 이런 결심을 하기까지는 여러 차례의 망설임이 있었다. 제인 구달의 같은 책을 읽으면 채식을 해야 할 것 같은 생각이 들었지만, 막상 결심을 하진 못했다. 그러다 어느 순간 한번 해보자는 생각이 들었고, 그날부터 고기를 먹지 않았다. 이렇게 한 데에는 건강상의 이유도 있었다.

나는 20대 때 B형 간염을 앓았다. 한때는 간기능 검사에서, GOT/GPT 수치가 200을 넘은 적도 있었다. 그래서 주기적으로 병원에서 검사를 받으며 살았다. 그때 가던 병원의 의사 선생님은 현재로서는 B형 간염 치료제가 없다면서 이런 얘기를 해주었다. “바이러스와 같이 산다고 생각하고, 조절을 잘하면 오래 살 수 있다.” 내 몸에 들어온 바이러스를 적이라 생각지 말고 동반자로 생각하라는 것이었다.

그 말을 들은 순간, 마음이 오히려 편해졌다. 술은 도저히 끊을 수 없었지만, 본래부터 그리 좋아하지 않은 담배는 끊었다. 술도 마시는 양이나 횟수를 조절하려고 노력했다. 간에 부담이 될 수 있는 약은 먹지 않았다. 감기가 걸려도 약을 먹지 않고 버텼다. 그러면서 간 수치는 차츰 정상을 되찾았다. 병원에서도 간염이 ‘비활동성’으로 되었다며 큰 걱정은 하지 않아도 된다고 했다.

그런데 다시 몇 년 전부터 병원에 건강검진을 받으러 가기가 두려워졌다. 다른 곳에 문제가 생긴 것이다. 검진을 받으면 혈압이 정상보다 높고 혈당 수치도 정상보다 높게 나왔다. 고혈압·당뇨 초기 증상이라는 것이다. 게다가 20대 때보다 무게가 10kg 이상 늘어난 몸은 복부비만과 과다체중에서 벗어나지 못하고 있었다.

이런 상태가 되면 흔히 ‘운동하라’는 얘기부터 듣는다. 그러나 사실은 먹는 것부터 바꿔야 했다. 먹는 것부터 바꿔야 한다는 것은 지난 2년 동안 내게 일어난 변화를 통해 느꼈고, 먹거리에 관심을 가지면서 알게 된 사실이기도 하다.

채식을 하더라도 ‘어떻게 하느냐’가 중요

처음 1년 동안은 그냥 고기만 먹지 않았다. 체중은 약간 줄었다. 몸이 좀 정갈해지는 느낌은 있었다. 처음에는 ‘고기를 먹지 않는다’고 얘기하는 게 어색했지만, 점점 익숙해졌다. 채식은 내게 긍정적 경험이었다. 그러나 혈압·혈당 수치에는 변화가 없었다. 여전히 혈압·혈당 수치는 높게 나왔다. 핏속의 콜레스테롤 수치는 정상으로 나왔다.

그냥 고기만 먹지 않는다고 해서 몸이 마냥 좋아지는 건 아니었다. 그때 ‘올바른 식사를 통해 병을 고칠 수 있다’는 의사분을 만나게 되었다. 고기를 먹지 않는 것에 덧붙여 새로운 실천 사항이 붙었다. 백미밥을 현미밥으로 바꾸고 설탕과 밀가루를 되도록 먹지 않으려고 노력하게 되었다. 아침·점심은 충분히 먹되, 저녁 식사는 피하거나 양을 줄이려고 했다. 그러자 몸에 변화가 일어났다. 체중이 5~6kg 빠졌고 혈압·혈당 수치도 정상 수준으로 돌아왔다.

나는 내가 겪은 과정을 의학적으로 잘 설명할 수 있는 정도의 지식은 없다. 그렇지만 이 과정을 통해 ‘먹는 것’에 관심을 갖고 공부하게 되었다. 예전에는 생각 없이 아무것이나 먹었다면, 지금은 내가 먹는 것이 어디서 어떻게 나왔는지 관심을 갖는다.

물론 지금도 먹는 것을 조심해야 한다. 쉽지는 않다. 커피믹스의 유혹을 뿌리치지 못할 때도 있고, 요즘 제과·제빵에 빠진 딸아이가 구워대는 과자와 빵을 완전히 외면하기도 힘들다. 고기 굽는 냄새가 가끔 구수하게 느껴지기도 한다. 사람은 먹는 유혹에 참 약하다. 다만 의식하고 노력하며 살 뿐이다.

얼마 전 이라는 책이 논란이 되었다. 10대 때부터 채식을 해온 저자 리어 키스는 채식으로 인해 자신의 몸이 망가졌다고 주장했다. 채식이 지구환경을 지키지도 못한다고 주장한다.

저자가 채식을 어떻게 했는지는 정확하게 알 수 없지만, 내 경험만 보더라도 채식이 건강을 100% 보장해주는 것은 아니다. 결국 건강은 자신이 책임지고 관리하는 것이 중요하다. 채식을 하더라도 ‘어떻게’ 하느냐가 중요하다. 스스로 자신의 몸 상태를 살피면서 잘 먹고 잘 관리해야 한다.

나는 반드시 채식을 해야 한다고 얘기하지는 않는다. 지금보다 먹는 고기의 양을 줄이고 좀더 인도적인 과정을 통해 나온 고기를 먹는 것도 방법이다. 지금 우리는 과거보다 8배나 많은 고기를 먹고 있지만, 그 고기의 대부분은 비인도적이고 사람의 건강도 위협하는 ‘공장식 축산’을 통해 나왔다. 좀더 동물의 복지를 생각하고 자연을 해치지 않는 축산 방식을 통해 나온 고기를 먹되, 되도록 적게 먹는 것이 인간과 동물, 그리고 지구환경 모두에 좋다. 이건 움직일 수 없는 진실이다.

‘좋은 약’보다 ‘좋은 밥’그나마 나 같은 경우는 약과다. ‘나쁜 먹거리’는 사회적 약자에게 더 치명적이다. 얼마 전 ‘베지닥터’라는 단체에서 활동하는 의사 이의철님의 페이스북에서 ‘35일 희망건강실천단’에 관한 얘기를 보았다. 대전역 부근의 노숙인 쉼터와 쪽방상담소에서 노숙인과 쪽방 거주자들을 상대로 실천한 프로그램이었다.

당뇨·고혈압·고지혈증 같은 질병을 달고 사는 사람들에게 하루 세끼를 현미·채식 중심의 건강한 밥상으로 35일 동안 제공하는 프로그램이었다. 여기에 참여한 13명 중에서 프로그램을 잘 따라온 이들은 건강이 많이 좋아졌다고 한다. 그러나 예산 부족으로 35일밖에 프로그램을 하지 못했다며 안타까워하신다. 그동안 이 사람들에게 약은 지급해왔지만, ‘좋은 밥상’은 제공되지 않았다는 것이다.

‘먹는 것’은 가장 기본적인 복지다. 그렇지만 그냥 먹어서는 오히려 몸을 망칠 수 있다. 우리는 그동안 너무 생각 없이 먹어왔다. 그것이 낳은 문제가 아주 많다. 그래서 먹거리에 대해 제대로 아는 것, 그리고 모든 사람이 건강한 음식을 먹을 수 있게 하는 것이 중요하다. 이를 위해서는 개인의 몫도 있고 사회의 몫도 있을 것이다.

녹색당 공동운영위원장한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

7만원 차이와 7분 논란…‘세기의 이혼’ 승패 갈랐다

김호중, 뺑소니 35일 만에 합의…택시기사 “운전할 엄두 안 나”

식당은 팔아도 남는 게 없고, 월급 깎인 직장인은 먹을 게 없다

의대 학부모들 “환자 불편에도 행동할 때”…강경 투쟁 압박

33살 연하와 사랑…70살 할머니 홍학이 알을 낳았다

윤 대통령 부부, 중앙아시아 3국 순방 마치고 귀국

500일 만에 서울광장 떠나는 이태원 분향소…“함께 해 고마웠습니다”

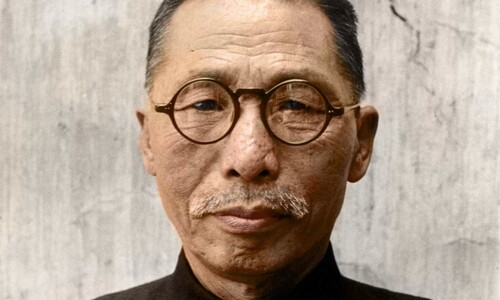

콧수염 김구, 활 쏘는 조선 여성…대만인이 모은 희귀 사진 공개

BBC, ‘아줌마 출입금지’ 헬스장 조명…“무례한 행동은 남녀 무관”

“이스라엘인 오지 마”…휴양지의 나라가 용기를 냈다