“맙소사! 우리가 무슨 짓을 한 거야. 도대체 무슨 짓을….” 싸한 소독약 냄새, 차가운 금속성 기구에 둘러싸인 병원이 돌연 인간의 얼굴로 탄식했다. 한 전직 간호사의 입을 통해서다. 김형숙(47)씨는 책 에서 환자들이 중환자실에서 잃는 자존감과 품위, 그리고 가장 인간적이어야 할 생의 마지막 순간에 대해 말한다. 책은 중환자실에 들어서자마자 돌연 무기력해지는 환자, 그를 둘러싼 가족, 그리고 “깊은 회의를 느끼면서도 맹목적으로 죽음의 반대 방향으로 환자를 잡아끌고 버텨온 자신”을 고백한다.

사람들이 보통 단 며칠, 길어야 몇 달을 머무르는 병원 중환자실에서 김형숙씨는 19년을 일했다. 많은 사람들의 마지막 날을 되돌아보며 김씨는 환자가 병원이 권하는 치료를 받아들이는 것만이 좋은 것일까라고 묻는다. 치료를 거부할 권리, 존엄을 지킬 권리가 새겨지는 요즘이다. 한겨레 김명진 기자

김형숙씨는 서울대 간호학과를 졸업하고 서울의 한 대형 병원 중환자실 간호사로 19년 동안 일해왔다. 드문 경력이다. 10년을 넘기기 어려운 곳이 중환자실이다. 죽음이 쉽게 이기는 곳, 중환자실에 입원하면 의식이 멀쩡하던 환자도 불안해하고 망상에 시달리는 ‘중환자실 정신증’을 겪게 된다. 의료진도 법과 의학·도덕적 책임에 끌려다니는 약한 존재란다. 김씨에게서 죽음과 격투하던 침대를 재빠르게 정리하는 간호사들의 속 이야기를 들을 수 있었다.

“처음에는 생명을 구하기 위한 전력 질주, 그 순간에 매료되었노라”고 그는 고백한다. 대형 병원이 경쟁적으로 들여오는 연명기술과 첨단장비도 한몫했다. “그러나 아무리 의학기술이 휘황찬란하게 빛난다고 해도 중환자실에는 끊임없이 죽어가는 사람들이 있었고, 죽음을 맞는 이들의 상황은 오히려 악화된 듯” 보이자 회의가 시작됐다. “의학이 기술 중심으로 발달하면서 병실의 각 절차가 좋게 말하면 표준화되고 어찌 보면 시장화되어가고 있어요. 환자가 불안정할 때 간호사가 옆에 있어주는 게 가장 좋은 방법일 수 있는데 이런 건 수치화가 안 되니까 손쉽게 진정제나 억제제를 투여하는 쪽으로 몰아가는 것 같아요. 환자를 진정시킨 게 아니라 실은 무기력 상태에 빠트린 것일 수도 있는데 진정시킨 것으로 기록되지요.”

죽음과 엄중한 전투를 치르는 중환자실에 관계의 자리를 마련하자는 건 지나치게 한가한 주장일까. “후배가 이런 경험을 했어요. 어느 날 모니터는 아무것도 경고하지 않는데도 왠지 저 환자가 곧 죽을 것 같은 예감이 들었다는 거예요. 돌아눕히고 처치를 해야 하는데 죽음 직전에 있는 사람을 괴롭힐까봐 계속 망설였다죠. 그래도 처방대로 안 하면 안 되니까 할 수 없이 환자를 들어올렸는데 그 순간 환자의 고개가 떨어지더래요. 간호사의 팔 안에서 숨을 거둔 거지요.” 김형숙씨도 수없이 검사보다 정확한 직관을 경험했다. 그러나 사고와 책임을 피하려는 의료 절차 속에는 직관도 연민도 끼어들 자리가 없었다.

그래서 책에는 그가 짊어진 후회와 회한의 기록이 많다. 간호사가 엄마인 줄 알고 매달리는 뇌종양에 걸린 아이를 검사실로 보내기 전에 한 번 더 안아주었더라면, 아이들에게 마지막으로 하고 싶은 말이 있어 숨이 가쁜 52살 환자에게 급히 기도삽관을 하기 전에 조금만 더 기다릴 수 있었다면, 젊은 딸의 죽음을 받아들이지 못한 아버지의 말대로 심폐소생술을 계속하는 대신 딸을 편하게 보내자고 설득할 수 있었더라면…. 그러나 희망이 없어도 절차를 따라야 하는 시스템에서 죽어간 이들이 보낸 메시지는 대부분 중환자실을 벗어나지 못한다.

병원을 그만두게 된 이유간호사 초년 시절, 약을 훔쳐갔다고 그를 몰아세우는 환자를 만나 간호사실에서 눈물을 펑펑 쏟은 일이 있었다. 고통스러운 결정은 의료진에게 미루고 나중에 거세게 항의하는 가족들도 있었다. 김형숙씨는 “그럼에도 병원에서 가장 약자는 환자”라고 말한다. “환자한테 무엇이 중요한지는 의료진이 판단합니다. 생명을 구하는 게 중요하니까 환자의 불편이나 요구는 쉽게 묵살할 수도 있어요. 환자의 사생활이 적나라하게 드러나는 곳도 병원입니다. 어떤 경우에든 환자는 치료를 거부할 수 없어요. 자해로 간주되기 때문이죠.” 이상한 일이었다. 모두 환자를 위해 뛰고 있지만 생과 사의 경계에 있는 환자의 이야기는 아무도 들으려 하지 않았다. 가족들의 미련과 병원의 불필요한 절차를 줄이는 대신 그 자리에 환자의 자기결정권을 두자는 것이 김형숙씨의 생각이다.

연명치료나 심폐소생술을 미리 거부하는 환자도 있다. 그쯤 되면 병원에서도 환자를 괴롭히는 검사나 처치를 걷어내고 고통을 줄이는 데만 힘쓴다. 그런데 손을 놓자마자 오히려 호전돼 중환자실을 나간 환자들이 있단다. “연명치료나 심폐소생술을 거부하는 것이 환자를 포기하는 게 아니라는 증거죠. 남은 날들이 덜 고통스럽고 더 아름다운 날들이 되었을 때 환자가 스스로 회복할 기회를 가진다는 거죠.” 설령 그렇지 않더라도 어지럽게 얽힌 튜브에 둘러싸여 죽음을 맞는 대신 좀더 따뜻하고 안온한 순간을 허락해야 한다는 생각이다. 김형숙씨는 “나는 중환자실에서 고립된 채 죽고 싶지 않다. 내 상태를 정확히 알고 내가 결정하고 준비하는 죽음을 맞고 싶다”고 여러 번 말했다. 그러나 준비된 죽음을 맞이하려고 집으로 가는 길은 점점 더 좁아지고 있다. 대안이 있을까?

“제 노후 대책인 셈이죠”김형숙씨는 “무엇이 환자를 위하는 길인지 판단하기 어려워지면서” 2010년 병원을 그만두었다. “그래도 지금도 가끔 병원 꿈을 꿔요. 돌아가고 싶죠. 수없이 많은 사람과 사람, 생과 사의 드라마를 접한 곳이에요. 누군가의 마지막 날들에 대한 이야기가 생겨나고 거기 제 이야기도 얽혀 있죠.” 드라마라면 중환자실에서만 맛볼 수 있는 역동성을 말한다. 환자, 보호자, 의료진 모두 물러설 수 없는 각자의 절박한 이유로 맞서던 순간들 말이다.

잊을 수 없는 환자들 이야기를 모아 써낸 것이 이번 책이다. 뒤늦게 공부를 시작해 생명윤리학으로 석사 학위를 받고, 지역사회 간호학으로 박사과정을 밟고 있다. 환자들에게 의료 집착 외에 다른 길은 없는지 찾고 있다. “남은 날을 병원에 모조리 맡기는 것은 한계가 있어요. 그래도 나중에 제가 나이 들어서 움직이지 못할 때 돌봐줄 시스템이 없다면 결국 중환자실에 의존하겠지요. 지역의 간호와 의료 시스템에 대한 이야기부터 시작하려고요. 제 노후 대책인 셈이죠.” 김형숙씨는 끝까지 의지와 행복감을 지닌 자신을 상상한다. 불안을 근본적으로 잠재우는 길은 여럿과 나누는 것이다. 당신은 어떤가.

남은주 기자 mifoco@hani.co.kr한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

태풍 피했지만 다음주 ‘기온 0도’…250㎜ 강한 비, 추위 데려온다

이대로면 식물 대통령, 자진사퇴, 탄핵뿐이다

명태균 “김건희가 권력 쥔 사람, 오더대로 왜 안하나” 김영선 호통

‘여자배구 전설’ 조혜정 별세…“배구야, 널 만나 행복했어”

800살 은행나무 ‘황금기’ 돌아왔다…기회는 단 2주

이재명 “비상상황”…‘국정농단 규탄 집회’ 당원 참석 요청

아버지 무덤에 “증거물 묻어뒀다”는 명태균…검찰은 “화장했다”

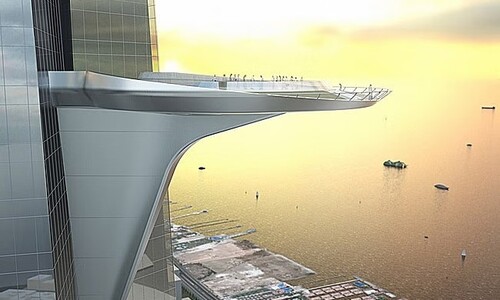

세계 최고층의 유혹…‘1km 제다타워’ 우뚝 솟는다

![“김영선 좀 해줘라”…윤 대통령 공천 개입 정황, 파장은? [공덕포차] “김영선 좀 해줘라”…윤 대통령 공천 개입 정황, 파장은? [공덕포차]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2024/1031/20241031503784.jpg)

“김영선 좀 해줘라”…윤 대통령 공천 개입 정황, 파장은? [공덕포차]

공군 성폭력, 또…1주일 동안 ‘쉬쉬’ 2차 가해도 방치

![[단독] 명태균 “내가 사모님 그래갖고 김진태 살린 거야” [단독] 명태균 “내가 사모님 그래갖고 김진태 살린 거야”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/1030/53_17302748437451_20241030503165.jpg)