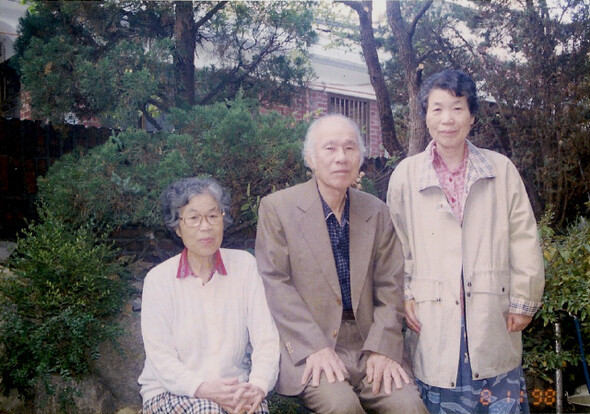

» 1998년 11월8일 박선애씨와 남편 윤희보씨, 동생 박순애씨가 함께한 사진. 2년 뒤 남편 윤희보씨는 비전향 장기수로 북송길에 오른다. ‘박선애 선생 추모 박순애 선생 후원회’ 제공

동국대 일산병원 중환자실. 한 할머니가 인공호흡기를 달고 누워 있다. 그녀는 오랜 지병인 결핵성 복막염에 따른 합병증으로 현재 자가호흡이 어려운 상황이다. 지난해 12월 입원한 그녀는 올 1월부터 중환자실 신세를 지고 있다. 아직 의식은 있지만, 상태는 좀처럼 호전되지 않고 있다. 담당 의사는 “바람 앞의 등불과 같은 상황”이라고 말했다. 여성 빨치산 출신으로 평생 시대와 불화한 박순애(82)씨는 그렇게 삶의 뒤안길에서조차 질긴 생의 싸움을 이어가고 있다.

독립운동가 집안에서 자란 자매

그녀는 1929년 전북 임실에서 7남매의 넷째로 태어났다. 아버지 박준창은 일본 와세다 법대를 나온 인텔리로 3·1운동에 참여해 1년여의 옥고를 치른 독립운동가였다(박준창은 그 공훈을 인정받아 1990년 정부로부터 건국훈장 애족장을 받았다). 아버지의 영향으로 큰오빠 박훈(1919생)도 지역에서 독립운동을 주도했다. 이런 집안 내력은 두 살 터울인 언니 박선애(2010년 작고)씨와 그녀가 어려서부터 남다른 사회의식에 눈뜨는 계기가 됐다.

1948년 10월19일 전남 여수에 주둔했던 14연대가 반란을 일으켰다. 좌익세가 강했던 임실 지역에도 반란의 여파가 끼쳐왔다. 오빠는 군경에게 끌려가 재판도 없이 죽임을 당했다. 주검도 찾을 수 없었다. 아들의 억울한 죽음에 아버지는 밤새 앉아 있었고, 어린 여동생들은 서로 부둥켜안고 울었다.

두 해 뒤 한국전쟁이 터졌다. 두 자매는 지역에서 ‘민주여성동맹’ 결성에 나섰다. 전선은 오르락내리락했다. 인민군의 점령과 국군의 탈환이 반복되었다. 마을 사람들은 토벌작전과 폭격을 피해 회문산에 들어갔다. 두 자매도 막내동생 박문규를 데리고 그 길을 따랐다. 1951년 겨울, 빨치산 연락병을 하던 막내는 자신이 신고 있던 새 신발을 누이에게 주고, 작전에 나가 돌아오지 않았다. 17살이었다.

언니와 떨어져 있던 박순애씨는 1952년 토벌작전 중에 체포돼 포로수용소에 수감됐다. 하산한 언니 박선애씨는 지하활동을 하다 1953년 검거됐다. 두 자매는 기적처럼 광주 포로수용소에서 해후했다. 얼싸안고 기뻐할 겨를도 없이 자매는 그곳에서 모진 고문을 당했다. 이른바 ‘전향 공작’이었다. 박순애씨는 자신보다 언니가 고문당하는 것을 더 못 견뎌했다. 그녀는 그때 자매라는 사실을 처음으로 원망했다고 했다. 고문과 탄압에도 박선애씨는 전향을 거부했다. 면회 온 아버지는 두 딸을 보고 “아버지 신경 쓰지 말고 너희의 삶을 살라”고 당부했다. 두 아들을 잃고 빨치산 두 딸을 둔 아버지였다.

이후 박순애씨는 대구형무소, 공주형무소, 서대문형무소를 거쳐 대전형무소로 이감됐다. 그때마다 고문과 회유를 동반한 ‘전향공작’이 거듭됐다. 잔인한 날들이었다. 한편, 언니 박선애씨는 군사재판을 거쳐 15년형을 선고받고 수감되었다. 1960년 4·19 직후 동생 박순애씨가 형집행정지로 먼저 출소했다. 심하게 앓던 복막염 때문이었다. 자신의 몸도 추스르지 못한 채, 그녀는 언니의 옥바라지에 나섰다. 식모살이로 돈을 모아 감옥에 있는 언니에게 영치금과 약을 부쳤다.

조카를 자신의 딸로 삼다

» 박선애씨와 박순애(오른쪽)씨는 한평생 같은 뜻으로 살아온 동지이자 친구였다. 2004년 봄 서울 우이동 자택에서 두 자매가 즐거운 한때를 보내고 있다. 고희선 제공

1965년 언니가 출소했다. 언니의 소개로 박순애씨는 인민군 출신으로 감옥살이를 한 고제성씨와 결혼했다. 이후 언니 박선애씨도 비전향 장기수인 윤희보씨와 결혼했다. 언니는 윤봉혁이라는 어여쁜 딸도 낳았다. 아픈 세월에 어렵게 찾아온 행복이었다. 그러나 행복은 오래가지 못했다. 1975년 7월16일 제정된 사회안전법으로 형부 윤희보씨와 언니 박선애씨가 잇따라 검거되었다. 언니는 6살짜리 딸을 거리에 남겨둔 채 연행됐다. 야만이었다. “한참을 울다가 길을 헤매고 다녔어요. 지금도 그때를 생각하면 눈물이 나요.” 딸 윤봉혁씨는 여러 달을 고아처럼 버려졌다. 생전에 박선애씨도 “나이 마흔이 넘어 얻은 곱디고운 딸아이가 혹여 고아원에 보내져 해외입양이라도 가버리면 영영 못 찾을까봐 처음으로 전향을 고민했다”며 어린 딸을 두고 끌려간 어머니의 생살 찢는 아픔을 전했다.

언니의 마음을 누구보다 잘 알았을 동생 박순애씨는 수소문 끝에 조카를 찾아 자신의 딸로 삼았다. 아버지 윤희보와 어머니 박선애의 가운데 이름을 따 고희선으로 이름을 고쳐 순애씨의 남편 고제성씨 밑으로 입적했다. 부모님을 기억하라는 뜻과 함께 조카가 당할 불이익을 막기 위함이었다. 고희선씨는 박순애씨를 엄마라고 부르며 자랐다. “제게 어머니는 박선애씨고요, 엄마는 박순애씨예요.” 지금도 고희선씨에게는 어머니와 엄마, 이렇게 둘이 있다.

당시 박순애씨는 전쟁 때 입은 부상으로 병환이 깊던 남편과 딸이 된 조카를 위해 노점상을 비롯한 온갖 허드렛일을 도맡았다. 4년 만인 1979년 언니가 출소하자 서울에 거처를 마련해 열무장사, 생선장사, 참기름장사로 언니와 남편, 조카를 건사했다. 세상은 그녀에게 한 번도 적의를 거두지 않았다. 이듬해 11월 남편이 사망한 뒤, 그녀는 언니와 조카를 돌보며 형부 옥바라지까지 거들었다. 자신의 몸을 돌볼 겨를이 그녀에겐 없었다.

무려 15년 만인 1989년 형부가 출소하자 박순애씨는 우이동에 작지만 아늑한 집을 구해 언니와 형부, 조카와 함께 평온한 한때를 살았다. 2000년 6월 남북 정상회담이 열렸고, 이윽고 비전향 장기수 송환이 결정됐다. 아내 박선애씨의 “통일 되면 만나자”는 말을 뒤로하고 형부 윤희보씨는 북송을 택했다. 그녀 또한 비전향 장기수였던 박선애씨는 남편을 따라나서지 못했다. 딸도 딸이지만, 고문 후유증과 고단한 삶이 준 지병으로 늘 아픈 동생이 눈에 밟힌 까닭이었다. 남편 없이 살아도, 동생 없이 살 순 없었다. 두 자매의 ‘딸’ 고희선씨가 말했다. “우애가 깊으셨어요. 어려서부터 같이 자라기도 했지만, 같은 생각으로 같은 실천을 했다는 점에서 평생의 친구이자 동지셨죠.”

그렇게 서로 기대어 살던 두 자매에게 이별이 찾아온 것은 지난해 9월. 언니 박선애씨가 먼저 세상을 떠났다. 견고하고 거대한 사랑이서였을까. 그녀는 언니의 죽음을 담담하게 받아들였다. 자신을 놓아주지 않던 병환과 싸워 이겨내리라고 마음도 다잡았다.

언니 위해 어서 쾌차하시길지난 6월8일 저녁 7시 서울 도봉구민회관에서 박순애씨의 병원비를 마련하기 위한 후원의 밤 행사가 열렸다. 박선애·박순애 자매의 삶과 뜻을 기리고자 2009년 결성된 ‘박선애 선생 추모 박순애 선생 후원회’가 주최한 자리였다. 참가자 김은희(36)씨는 “쾌활한 성정의 박선애 선생님과 온화한 성격의 박순애 선생님은 우리에게 친정과도 같은 분이었다”며 “당신이 입원해서도 언니 걱정을 하던 박순애 선생님이시니 하늘나라에서 동생 걱정을 하고 있을 언니를 위해 어서 빨리 쾌차하실 것”이라고 말했다. 100여 명의 참가자들은 현대사를 아프게 관통한 한 가족의 신산스런 삶과, 동지이자 친구였던 언니를 위해 고된 생을 보낸 뒤 이제는 메마른 육신으로 남은 한 아우의 사랑에 눈시울을 붉혔다(후원 계좌 국민은행 686202-00-012146 양은찬).

오승훈 기자 vino@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

하루에 물 1300t 빨아가는 생수공장…“좀 보소, 집엔 흙탕물뿐”

디올백에 가려진 스모킹건, 김건희 여사와 관저 공사

사과 없던 ‘얼차려 사망’ 중대장, 구속영장 청구날 유족에 연락

‘윤심’ 부름받은 원희룡, ‘압도적 1위’ 한동훈 막아낼까

미소 되찾은 박세리…이제 “단단하게 나아갈” 일만 남았네요

검찰 “최은순도 도이치모터스 주가조작 의혹 수사 대상”

![타투 받은 의뢰인이 오열했다, 잃어버린 손톱 생겨서 [영상] 타투 받은 의뢰인이 오열했다, 잃어버린 손톱 생겨서 [영상]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0620/53_17188354416204_20240619504102.jpg)

타투 받은 의뢰인이 오열했다, 잃어버린 손톱 생겨서 [영상]

죄인 도망쳐 들어가도 못 잡는 그 ‘소도’ 발견?

서울 역삼동 아파트 화재…5개월·11개월 아기 병원 이송

“김건희 논문 검증” 약속 교수, 숙명여대 새 총장 됐다