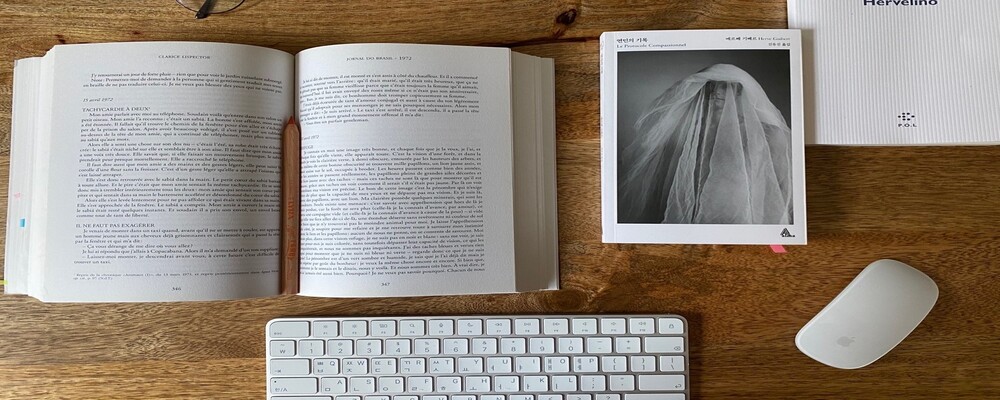

책상 위에 펼쳐놓은 작업 중인 번역서와 최근 책으로 완성된 <연민의 기록>.

남편은 프랑스인이다. 한국에 온 지 2년 됐고, 한국어 실력은 여전히 초급이다. 하나의 언어로 사고하는 습관이 굳어진 성인이 외국어를 습득하는 일은 쉽지 않다. 그의 머릿속에서는 프랑스어와 한국어가 끊임없이 대치되고 어긋나다 종종 새로운 언어가 탄생하기도 한다.

예를 들면 그에게 봄바람은 ‘살랑살랑’이 아니라 ‘사랑사랑’이다. 물론 연속되는 ‘ㄹ’ 발음이 어려운 탓도 있지만, 봄바람이 주는 설렘과 사랑이 잘 어울리기 때문이라고 한다. 나 역시 사랑사랑 부는 바람이 싫지 않아 얄궂게도 고쳐주지 않 는다.

글을 옮길 때도 고민 끝에 남겨두는 문장이 있다. 한번은 ‘눈으로 쓰다듬는다’라는 문장을 손대지 않고 직역했는데, 한국어로는 익숙하지 않은 표현이지만 내게는 그 쓰다듬는 눈빛이 생소하지 않게 느껴졌다. 닿을 수 없는 것을 향한 애틋함이 촉각이 되어 눈빛에 담기면 눈으로도 쓰다듬을 수 있으니까.

번역가 노지양, 홍한별 공저의 <우리는 아름답게 어긋나지>라는 책에는 아름답게 어긋난 번역 이야기가 등장한다. 그중 기억에 남은 문장 하나. “벨벳처럼 그윽하다.”

노지양 번역가가 옮긴 <트릭 미러> 속 이 문장을 두고 홍한별 번역가는 이렇게 아름답게 어긋난 문장을 남기기 위해서는 번역가의 용기가 필요하다고 말한다. 나는 두 번역가가 주고받은 편지를 읽으며 벨벳처럼 그윽한 무언가를 계속 떠올렸다. 이런 문장을 남긴 용기와 그 용기를 알아보는 안목에 감탄하면서.

번역을 하면 할수록 서로 다른 두 세계가 완전히 포개지지 않고 살짝 어긋날 때, 언어의 폭이 더 넓어진다는 것을 실감한다. 물론 언어의 폭이라는 말을 상상의 폭이라는 말로 바꿔도 좋을 것이다. 언어는 존재하지 않는 것을 그릴 수 있게 해주니까. 오직 언어로 벨벳은 향기처럼 그윽할 수 있고, 눈은 손처럼 촉각을 가질 수 있다. 그리고 그것은 문학이 가장 잘할 수 있는 일이기도 하다.

번역을 시작했을 때는 그저 원문에 충실하고 우리말의 어법을 위반하지 않는 번역이 이상적이라 믿었는데, 이제는 그보다 한발 더 나아가는 번역을 다짐해본다. 두 언어의 정체성을 간직하면서 동시에 서로를 부정하지 않는 번역, 어긋남을 인정하고 그 충돌까지 아름답게 옮길 수 있는, 그러니까 용감한 번역. 그것이 현재 나의 목표다.

지금 내가 있는 이곳은 봄바람이 사랑사랑 불고 나는 그것을 눈으로 쓰다듬으며 새로 태어나는 말들을 기다리고 있다. 언어와 언어가 포개지고 부딪치고 어긋나는 곳, 이곳이 사랑하는 나의 자리다.

글·사진 신유진 번역가

*책의 일: 출판업에 종사하는 사람들이 자신의 일을 소개합니다. 직업군별로 4회분 원고를 보냅니다. 3주 간격 연재.

*책의 일―번역 편 마지막 회입니다. 수고하신 신유진님 감사합니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![물에 빠진 늙은 개를 건져주자 벌어진 일 [아침햇발] 물에 빠진 늙은 개를 건져주자 벌어진 일 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/1226/53_17351971671475_20241226501571.jpg)

물에 빠진 늙은 개를 건져주자 벌어진 일 [아침햇발]

![[단독] 정보사, 계엄 10여일 전 몽골 북 대사관 접촉 시도…‘북풍’ 연관됐나 [단독] 정보사, 계엄 10여일 전 몽골 북 대사관 접촉 시도…‘북풍’ 연관됐나](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/1227/53_17352477014622_20241226503434.jpg)

[단독] 정보사, 계엄 10여일 전 몽골 북 대사관 접촉 시도…‘북풍’ 연관됐나

![[속보] 윤석열 쪽 “오늘 대리인단 헌재 탄핵 변론준비기일 출석” [속보] 윤석열 쪽 “오늘 대리인단 헌재 탄핵 변론준비기일 출석”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/1227/53_17352557138022_20241227500329.jpg)

[속보] 윤석열 쪽 “오늘 대리인단 헌재 탄핵 변론준비기일 출석”

“백령도 통째 날아갈 뻔…권력 지키려 목숨을 수단처럼 쓰다니”

한덕수 대행 탄핵안 오늘 표결…국회의장, 정족수 결론은?

형사법 학자 “내란 반대했어도 회의 참여한 국무위원 처벌 받아야”

새 해운대구청 터 팠더니 쏟아져 나온 이것…누구 소행인가?

김상욱 “경제부총리 출신 한덕수, 보신 위해 경제타격 외면”

러시아가 실수로 쐈나…아제르항공 여객기 ‘격추설’ 짙어져

![[단독] 윤, 안보실장 교체 하루 전 통보…계엄 판 깔기 ‘번갯불 인사’였다 [단독] 윤, 안보실장 교체 하루 전 통보…계엄 판 깔기 ‘번갯불 인사’였다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/1227/53_17352515268896_20241226503453.jpg)

[단독] 윤, 안보실장 교체 하루 전 통보…계엄 판 깔기 ‘번갯불 인사’였다