정요근 외 지음, 역사비평사 펴냄

“또 여말선초야?” KBS가 무려 6년 만에 제작하기로 한 대하드라마가 <태종 이방원>으로 밝혀지자 이른바 ‘역사 덕후’들 사이에선 이런 한탄이 쏟아졌다. 그도 그럴 것이, 여말선초는 아직도 회자되는 명작 <용의 눈물>로 시작해 〈정도전〉과 〈육룡이 나르샤〉까지 지금껏 숱하게 다룬 시대이기 때문이다. 제작진의 ‘진부한’ 선택도 이해는 간다. 여말선초는 한국사에 몇 없는 변혁기다. 역동적이고 드라마틱하면서도 조선왕조의 개창이라는 성과를 낳은 만큼 영상물로 만들기에 이만한 시대가 없다.

물론 많이 다뤄졌다 해서 많이 아는 건 아니다. 사실 이 시대에 대한 이해는 위화도 회군, 정몽주의 죽음, 과전법, 왕자의 난 등 몇 가지 인상적인 사건들의 나열에 그치는 경우가 많다. 고려시대와 조선시대 연구자들이 함께 쓴 <고려에서 조선으로>(역사비평사 펴냄)는 너무나 익숙하지만 그렇기에 오히려 잘 알지 못하는 여말선초를 깊이 있게 이해하려는 진지한 시도다. 책은 여말과 선초를 나누던 기존 시각에서 벗어나 여말선초를 통으로 보자고 제안한다. 요컨대 여말선초는 고려와 조선 사이의 과도기가 아닌, 독립적인 하나의 시대라는 것이다.

시작을 알린 건 몽골의 지배였다. 한 문서에서 황제를 일컫는 ‘짐’과 왕을 일컫는 ‘과인’이 함께 사용되는 등 국내적으로 주권자의 지위가 오락가락했던 고려는 몽골에 복속되며 비로소 ‘완전한’ 제후국이 된다. 해마다 받아오는 역서나 국왕의 권위에 결정적 영향을 미치는 천자의 책봉처럼 우리가 조선시대의 특징이라고 아는 것들은 이때부터 시작됐다. 심지어 조선의 집권층이 몽골의 관복제를 버리고 명의 관복제를 받아들인 것 역시 ‘단절’보단 ‘연속’의 측면이 강하다. 어디에나 적용되며 누구든 따라야 하는 단 하나의 보편문화가 존재한다는 생각에 기인하기 때문이다.

국내적으로도 많은 변화가 있었다. 흔히 수령 중심의 군현 통치는 고려에서 조선으로 넘어오며 성취한 ‘진보’로 평가받지만, 사실 몽골 복속기부터 이미 시행되고 있었다. 성리학 수용도 지방의 중소지주가 아닌 중앙의 성균관을 통해 이뤄졌고, 그마저도 남송의 변혁적 성리학이 아닌 몽골 조정의 체제순응적 성리학이었다. 성리학이 중앙이 아닌 지방의 이념으로, 국가시스템이 중앙집권이 아닌 향촌자치로 바뀌기 시작한 건 16세기 중반부터다. 몽골의 지배로 시작된 여말선초는 이처럼 성리학의 확산과 함께 새로운 국면으로 넘어가게 된다.

그러나 선초가 여말의 일방적인 계승이기만 한 것은 아니었다. 국가가 아닌 개인이 조세를 거두는 사전(私田)을 혁파하고 경작자를 전객(佃客)으로 삼아 토지에 대한 권리를 보장한 것은 분명 혁명적인 변화였다. 문제는 스스로 경작할 수만 있다면 토지 보유에 제한을 두지 않았기에 지배층의 대토지 소유는 그대로였다는 점이다. 여기에 천하의 몽골도 바꾸지 못한 고려의 일천즉천(一賤則賤·부모 중 한쪽이 천민이면 자식도 천민) 원칙이 맞물리며, 조선 전기엔 개간을 위한 노동력으로 노비인구가 급속도로 불어난다. 어째서 왕토사상과 경자유전이라는 선한 의도는 대토지 소유라는 ‘적폐’를 청산하기는커녕 노비인구 급증이라는 나쁜 결과로 이어진 것일까? <태종 이방원> 제작진이 여말선초를 진정 새롭게 다뤄보고 싶다면, 이 역설을 진지하게 고민해볼 필요가 있다.

유찬근 대학생

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘경호처는 물러서라’…윤석열 체포영장 집행 길 튼 법원

계엄엔 입 뻥긋 않더니…재판관 임명 최상목에 “상의도 없이” 윽박

한국서 버린 옷, 인도서 불타다…4700㎞ 밖 ‘헌 옷의 무덤’

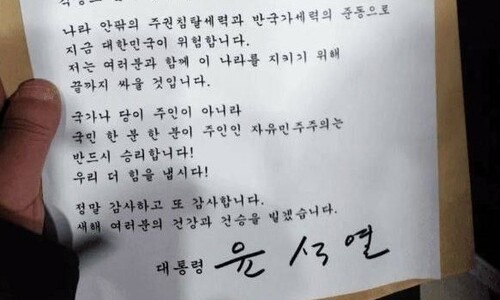

윤석열, 관저 앞 지지자에 “끝까지 싸우자”…체포 닥치자 선동

두 누이 잃고 ‘44번 텐트’서 눈물 편지…“춥지만 발 뗄 수 없네요”

“윤석열 영장 집행 막으면 불법”…경호처 ‘길틀막’ 논리 힘잃어

“10년 동안 잘못 싸웠나 봐요, 내 탓 같아요” 무안 찾은 세월호 유가족들

‘5년 이하 징역+공무원 자격 박탈’…경호처가 윤 체포 막는다면

300m 밖까지 울린 통곡의 제사상…세월호 유족 “언제든 힘 보탤 것”

![[단독] 최상목 “비상계엄 국무회의 일부러 서명 안 해” 진술 [단독] 최상목 “비상계엄 국무회의 일부러 서명 안 해” 진술](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0101/53_17357113859786_20250101501630.jpg)

[단독] 최상목 “비상계엄 국무회의 일부러 서명 안 해” 진술