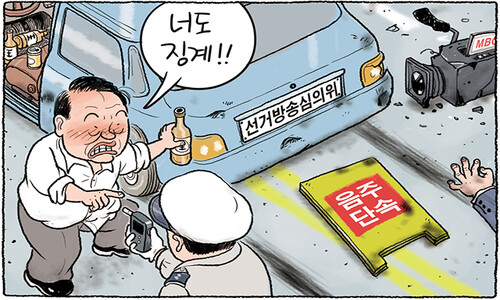

일러스트레이션 제천간디학교 이담

지난해 이맘때도 가을에도 바다가 사무치게 보고 싶다고 종종 생각했다. 마음이 너무 꽉 차서 빈 곳이 없을 때 바다가 생각난다. 바쁜 나날이 이어지는 봄가을에 더욱 그렇다. 바다에 갈 시간 없이 바쁘게 지내다보면 여름이 온다. 더위를 심하게 타서 여름은 힘든 계절이다. 땀구멍으로 온몸의 기운이 새어나가는 것 같다고 느낄 정도니까. 그럼에도 그 덥고 습한 날 중 꼭 한 번은 바닷가에 갈 수 있다는 것, 발이나마 담글 수 있겠다는 것은 여름을 기다려야 하는 이유였다.

여름은 아직 오지 않았건만 이번에 어린이날을 끼고 학교가 길게 쉬는 바람에 가족과 함께 강원도 동해에 다녀왔다. 파도가 높아서 해안도로를 따라 올라갈수록 서핑하는 사람들이 보였지만 아직 튜브를 내놓고 해수욕을 즐기는 사람은 없었다. 어느 바닷가였는지 기억나지 않는데, 차를 세우고 잠시 쉬어가기로 했다. 차에서 내려 발밑에 부서지는 모래를 밟으며 바다에 가까이 갔다. 가면서 운동화와 양말을 벗어 가지런히 놓았다. 자잘한 조개껍데기 위를 걸으면서 일찍 신발을 벗은 것을 잠시 후회했지만 계속 맨발로 걸었다. 마침내 물과 만나서 발을 넣었다. 해가 쨍쨍한 오후였다. 바닷물은 따스하지 않았다. 흠칫 놀랄 만큼 차가웠다. 아직 바다 물놀이 계절은 아니었다.

발을 담그고 수영하는 것도 좋지만 사실은 미동도 없이 서서 바라볼 때 바다에서 가장 많은 것을 얻을 수 있다고 생각한다. 끊임없이 춤추는 물과 모래의 경계선에서 바다가 후욱 하고 물을 들이마시고 숨이 차서 견딜 수 없다는 듯 하얀 파도로 내뱉는 모습을 한참 바라본다. 시선을 점점 더 멀리 미끄러뜨린다. 한 뼘, 한 걸음, 훨씬 더 멀리, 수평선 가까이 본다. 물 색깔이 점점 검어진다. 바다는 아주 깊고 넓으니까 나 하나의 사념쯤 풀어놓고 가도 녹아 없어지지 않을까, 하는 생각으로 무겁게 가지고 온 기억을 내려놓는다.

“금방 나을 수 있어, 넌 의지가 강하니까”라는 이야기를 들었을 때 내려앉았던 가슴. 나는 내가 나을 수 있을지 없을지 생각하지 않는다. 아무래도 상관없다. 아주 가끔 예상하지 못한 고통과 차별로 불편할 때를 제외하곤 병이 이제 내게 조금 특이한 무늬의 점과 같이 받아들여진다. 이게 나야, 하고. 사람들은 낫기만 하면 모든 문제가 해결된다는 듯이 “넌 이겨낼 수 있어!”라고 말한다. 그 말을 들으면 어쩔 수 없이 반항하게 된다. 병이 꼭 나아야 하나? 병에 걸려도 내가 이렇게 빛나는데 그걸로 충분하지 않은가? “제 병은 안 나아요, 나을 수 있을지 없을지 몰라요” 하고 말해서 당황으로 얼룩진 그들의 얼굴을 구경하고 싶은 못된 마음이 고개를 든다. 단 한마디의 응원으로도 잡생각이 꼬리를 문다. 수많은 생각의 흔적을 파도가 쓸어가버리도록 한다.

아무리 모난 마음이라도 너그러이 품어주는 바다인데 어떻게 좋아하지 않을 수 있을까, 머릿속을 비워주는 바다를. 나는 발밑을 유심히 보다가 수면이 얕아질수록 투명하게 보이는 물속에서 붉은색 돌을 줍는다. 눈 깜짝할 새 쓸려 내려가려는 돌을 ‘낚아챘다’고 말하는 편이 정확할 테지만, 눈높이로 들어 햇빛에 비춰보면서 “바다가 내게 가져다준 돌이야” 하고 말한다. 이렇게라도 바다에게서 사랑받고 싶다. 어쩌다 손바닥만 한 조개껍데기가 발뒤꿈치에 걸리기라도 하면 “바다가 내게 신발을 신겨주었다”며 어쩔 줄 모르고 기뻐한다. 언제 찾아가든 나를 위로하는 바다가 그 자리에 변함없이 있는 까닭은 날 사랑하기 때문이라 믿고 싶어서다.

신채윤 고2 학생

*‘노랑클로버’는 희귀병 ‘다카야스동맥염’을 앓고 있는 학생의 투병기입니다.

![길 뒤의 길, 글 뒤에 글 [노랑클로버-마지막회]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/0212/53_16762087769399_20230203500028.jpg)

![[속보] 검찰, 김건희 여사 ‘명품백’ 전달 최재영 목사 조사 [속보] 검찰, 김건희 여사 ‘명품백’ 전달 최재영 목사 조사](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0513/53_17155628616096_191715562263246.jpg)