<디아블로> 세대지만 <디아블로> 잘 못해서 애로가 많았던 이의 충고 혹은 고충

| |

12년 만의 귀환이다. 18살 때의 나는 그걸 안 했다. 인터넷 게시판에서 다른 일을 하기 바빴다. 만일 내가 그때 롤플레잉 게임 <디아블로>를 했다면, 이리 살진 않았을 거다. 누구 말대로 ‘<디아블로>를 한 번만 잡아본 남자는 없’으니. 물론 몇 년 뒤 스타리그 중계에 열광하게 되는 나도 결국엔 ‘블리자드의 아이’였다. 내 세대를 블리자드와 분리해서 얘기할 수는 없다.

사실 ‘디아 폐인’ 짓을 하다 여자친구에게 차였다는 유의 괴담(?)은 2000년대 초반 대학가에 흔했다. 그래서 주호민의 만화 <무한동력>에 나오는 ‘진기한’이, 베틀넷에 들어가는 게 일상인 ‘공시생’인 그가, 실제로 작가 친구의 이름이었고, 근 10년 만에 경찰공무원 시험에 합격한 뒤 ‘<디아블로> 할 거야’란 합격 소감을 내뱉었다는 말을 듣고 가슴이 뭉클했다.

<디아블로3>를 구하려고 서울 왕십리에 운집한 수천 명의 군중은 스무 살 무렵 내 또래가 즐기던 이 게임이 하나의 사회현상이 되었음을 보여준다. 그런데 신기하게도, 기사를 검색해보니 별로 나쁜 얘기가 없다. 게임이 청소년들의 학업을 방해하고 폭력성을 증대시킨다는 얘기는 다 어디로 간 것일까? <디아블로3>는 어차피 ‘19금’ 게임이니 상관없다는 것일 텐데, 스무 살을 넘으면 ‘학업’이 필요 없다는 건지, 성인들은 폭력성이 없다는 건지 알 도리가 없다. 아, 우리가 10년 전에 듣던 비난은 여전히 청소년을 향하는데 이젠 우리도 ‘짬’ 좀 되는구나! 구매력이 있는 20~30대 남성은 함부로 욕하지 못하는 보수언론들의 기회주의적 처신을 기민하다 칭송해야 할지, 천박하다 비난해야 할지 판단이 잘 안 선다.

학부모들이 이 글을 읽으면 좋겠다. 나는 소싯적에 게임을 못 즐겨 자라난 이후 인생에 애로사항이 많았다. 정말이다. 어릴 때부터 부모 눈치를 보며 컴퓨터가 아니라 책상에 앉아 있었더니 여가생활이 게임하기가 아니라 소설과 만화 보기가 되었다. 그 소심함의 결과, 친구들과의 대화에서 소외됐고 게임 인터페이스를 제법 닮은 컴퓨터 프로그램들을 다루는 데도 애를 먹었다. 게임이 천박한 것이라 생각할 수도 있겠으나 그렇게 따지면 소설도 본래는 상스러운 대중문화였다. 영화 영상도 게임의 문법을 따라하는 시대에 <아바타> 연출의 함의를 읽어내지 못하고 ‘어디서도 볼 수 없던 새로운 문법’이라고 호들갑을 떠는 평론가의 협소한 시선으로 세상을 살아가게 할 텐가? 내가 10대로 다시 돌아간다면 더 해보고 싶은 것도 공부나 독서가 아니라 게임이다.

억눌러도 그냥 놔둬도 아이들은 어차피 어른이 된다. 게임을 즐기던 그들 대부분은 범죄자가 되는 게 아니라 <디아블로3>를 기다리는 구매력 있는 어른이 된다. 글쟁이보단 회사원이 훨씬 행복한 이 세상에서, 자녀가 <디아블로3> 출시를 기다리는 어른으로 자라나는 걸 막는 건 미련한 짓이 아닐는지?

한윤형

<미디어스> 기자

매체의 <디아블로> 호들갑이 ‘쉴드치는’ 무한경쟁의 관성 또는 새 세상의 가능성

| |

게임 연구자들은 자신의 해당 분야를 크게 양분한다. 게임 내용을 점검하고 논의하는 내용연구(Narratology)가 한 축이다. 다른 한 축은 게이머들의 게임놀이연구(Ludology)다. <디아블로3> 출시를 맞이해 그 양 축에 새롭게 한 분야를 보탤 수 있겠다는 믿음이 생겼다. 언론의 과잉을 목도하며 든 생각이다. 게임을 놓고 벌이는 사회 내 게임 담론 연구를 게임 연구자에게 시급히 제안하고 싶다. 그게 있어야 게임문화의 민낯을 만날 수 있으리라 생각했기 때문이다.

언론들의 야단법석을 보면 게이머보다 그들이 <디아블로3>를 더 기다린 것은 아닌가 착각이 든다. 온 사회가 게임에 열광하는 것처럼 말하는 것은 귀여운 축에 속한다. <디아블로3>를 기다렸다는 할머니 이야기, 구매를 위해 여자친구를 설득하는 데 샤넬 백을 동원했다는 소문, 회사 사장님이 게임을 위해 전 사원 칼퇴근을 명했다는 훈담. 매체들의 과잉 담론은 끝 간 데 없이 이어진다. <디아블로3>가 이번 소란의 중심이라기보다는 매체가 소란의 엔진이 되어 스스로 주인공으로 등극한 느낌이다.

새롭고, 좋은 것을 소비하고픈 욕망을 어찌 게임에만 국한할 수 있을까? 그런 욕망은 이미 상식이 돼버린 지 오래다. 여자친구에게 준 샤넬 백을 예로 들어 <디아블로3>로 향한 욕망을 설득한 것은 그 상식이 팽배해 있음을 알리는 예에 지나지 않는다. 전에 없던 모피가 수입됐을 때 서울 강남이 들썩이지 않았을 리 없다. 전혀 새로운 교수법을 자랑하는 영어학원이 등장했을 때 오갔을 학부모들의 수다도 시끄럼을 넘어섰을 게 뻔하다. 하지만 그런 새롭고 좋은 것을 향한 욕망에 대해 매체는 말을 아낀다. 유독 게임에만 다른 갈무리를 가한다. 게임에 대한 열망을 상식이 아닌 상식의 전복이라고 명명한다. 마치 다른 욕망은 부재하는 것처럼 ‘쉴드’쳐주기라도 하듯 게임을 알리바이로 활용한다.

게임을 과잉되게 말하는 버릇은 언론에만 국한되지 않는다. 온 사회가 그러하다. 보수주의자들은 ‘게임에 중독될 젊은 세대’를 걱정한다. 진보주의자들은 ‘그 따위에 열광하며 사회를 돌아보지 않는다’고 힐책한다. 그 중간 견해는 개인의 판단에 내맡겨두자지만 여전히 과몰입이 가져올 폐해를 염려한다. 그런 탓에 <디아블로3>에 대한 열광은 언론의 먹이가 되었을 뿐 아니라 순식간에 온 사회가 입에 올리는 의제로 변해버렸다.

<디아블로3>에 대한 사회적 담론은 요란스러울 뿐 전혀 생산성을 지니지 못하고 있다. 다른 욕망을 숨기거나 사회적 문제로 지적하는 것에 담론은 치중한다. <디아블로3>를 향한 욕망이 무한경쟁 관성의 똬리 때문에 일어나는 것은 아닌지 들여다보는 일은 엄두를 내지 않는다. <디아블로3>를 통해 새로운 세계와 초국가적 인사를 나누는 일이 새 세상을 창출할 수 있는지도 점검하지 않음은 물론이다. <디아블로3>의 도착엔 동원된 듯 보이는 매체의 맥없는 아우성만 있을 뿐 진지한 사회적 눈초리는 과소하다. 게임 하나 벼려내지 못하는 우리네 실력.

원용진 서강대 교수·커뮤니케이션학부

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

김건희 여사의 레임덕이 시작되었다

한동훈, 자신 뺀 윤 관저 만찬에 “모르는 일”...친한계 의아·불쾌

‘탈장’ 4개월 아기, 응급실 뺑뺑이 3시간…열 곳에 받아달라 했지만

대통령실 “2025년 의대 증원 재논의 불가능”

아무도 아무도 없는, 쓸쓸한 아파트

김건희 ‘추석 인사’ 등장...명품백 불기소 권고 뒤 기지개 켜나

![[영상] 조국 “윤석열 정권, 나라 더 망치기 전에 종식돼야” [영상] 조국 “윤석열 정권, 나라 더 망치기 전에 종식돼야”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0909/53_17258634930985_4617258633750052.jpg)

[영상] 조국 “윤석열 정권, 나라 더 망치기 전에 종식돼야”

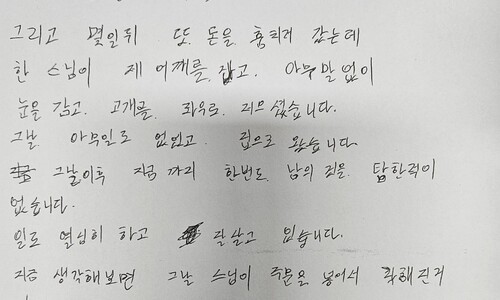

“시주함 손넣은 제 어깨 말없이 잡았던 스님”...27년 만의 사과

강남대로 뒤덮은 거대 황새들…“미래가 아닌 지금, 변해야 할 때”

![[영상] “일제시대 국적 일본” 사과 거부한 김문수, 국회 퇴장당해 [영상] “일제시대 국적 일본” 사과 거부한 김문수, 국회 퇴장당해](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0909/53_17258618073674_20240909502407.jpg)

[영상] “일제시대 국적 일본” 사과 거부한 김문수, 국회 퇴장당해