학원물 마니아인 나는 새 드라마 가 무조건 반가웠다. 물론 기획사 사장님들이 지나치게 부각되는 것이 좀 거북했지만. 그런데 1·2회를 보고 나니, 왜 이렇게 아쉬울까? 아무래도 내 인생의 드라마 가 내 마음속에 만들어놓은 지나치게 높은 기준 때문인 듯하다.

한국방송 제공

알 만한 사람은 다 알지만, 는 1999년에 그 첫 편이 16부작 미니시리즈로 방영된 것을 시작으로 이후 연속극으로 편성돼 시리즈4까지 계속된 학원물의 ‘전설’이다. 이전 학원 드라마들이 어릴 때 읽은 서양 동화책을 떠올리게 하는 나 인간적인 선생님을 미화하겠다는 의도를 분명히 하는 류였다면, 시리즈는 그 제목이 말해주듯 ‘지금, 여기’의 학교를 직설화법으로 말했고, 촬영도 어색한 세트 대신 실제 학교에서 했다.

나는 까지 열광적인 팬이었는데(당시에는 인터넷 다시보기도 없어서 남들은 정신이 하나도 없다는 변호사 개업 첫해에 선배들에게 말도 못하고 본방을 사수하느라 애먹었던 기억이 생생하다), 개인적으로는 3·4시리즈는 조인성과 임수정을 발굴해낸 수확을 제외하면 그냥 준수한 정도라고 기억한다.

반면 시리즈를 연 첫 번째 에서는 초로의 교사(신구)가 문제 학생들을 체육관으로 불러 “그러지 않아도 네 녀석들만 보면 가슴이 아픈데 왜 이렇게 더 아프게 해!”라며 울면서 종아리를 때리던 장면에서부터 시작해 내내 눈물을 머금어야 했고, 는 매회 쏟아지는 주옥같은 명대사와 이야기에 놀라 대본을 구해 열독해야 했다. 처럼 헬리콥터로 남태평양을 나는 부자와 가난한 여학생이 나오지는 않았지만 평범한 영화반 ‘채플린’과 부잣집 우등생 ‘제우스’ 아이들이 서로를 이해해갔고, 처럼 열혈 변호사나 춤추는 교사는 아니지만 장학사가 온다며 대청소를 하고 아이들을 들들 볶던 ‘찌질이’ 교사가 장학사들 앞에서 “책을 다 덮으라”고 말할 때는, 키팅 선생보다 더 선장다웠다. 이 모든 것은 김지우·진수완·구선경·이향희·김윤영으로 이어지는 작가들이, 누구나 거쳐야 하지만 아프기도 한 시간들에 대한 안타까움의 진정성을 잘 표현한 덕분에 가능했다.

아무리 큰 꿈을 꾸고 하늘이 내린 재능과 외모를 가졌다고 하더라도, 속 기린예고의 신입생들 역시 불안하고 아플 아이들이다. 그리고 무엇보다 지금 여기, 대한민국에 살고 있다. 가 학원물 3부작의 ‘종결자’로 학생·학부모 마음에 남느냐, 아이돌 인기에 올라타 겨울방학에 한몫을 노린 값싼 기획으로 흘러가느냐는, 처음 연기를 시작한 가수들이 얼마나 예쁜 옷을 입고 어른 같은 연기를 척척 해내느냐가 아니라, 이 아이들의 안타까움을 얼마나 어루만지는지에 달려 있지 않을까.

김진 변호사

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

우원식, ‘명심’ 추미애 꺾었다…22대 전반기 국회의장 후보로

![‘대통령 놀이’의 막장 보여준 검찰 인사 [아침햇발] ‘대통령 놀이’의 막장 보여준 검찰 인사 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0516/53_17158444590842_2317158444259644.jpg)

‘대통령 놀이’의 막장 보여준 검찰 인사 [아침햇발]

경찰, 최은순씨 ‘잔고증명서 위조’ 공범 고발된 김건희 여사 불송치

김건희 여사 공개 활동 재개…용산 “적절한 시점”

우원식 “정략적 문제로 진전 안 되는 입법, 직권상정 하겠다”

이재명, ‘명심’ 뒤집은 우원식 이변에 “그게 당심이라고 봐야”

“홍준표 눈썹 문신 누구한테 받았나…문신한 의사·판사 다 공범인가”

법원 판단 앞둔 의대 증원…정부 “10명 중 7명 찬성” 설문 내놔

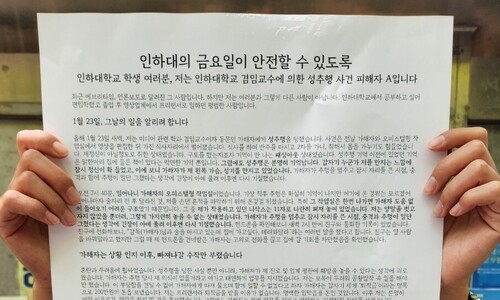

인하대 교수 성폭력 ‘미투’에…“왜 학교랑 엮음?” 비난 글

김건희 여사, 캄보디아 총리 오찬 참석…153일 만에 공개 행보