〈경쟁에 반대한다〉

몇몇 신문이 전국 학교의 수능 성적을 공개했다. ‘전국 학생의 서열화’라고 비판하지만, 전국의 학교를 지배하는 정글의 법칙에서 나온 당연한 논리적 귀결이다. 학교에 경쟁이 없다면 놀고만 싶어하는 아이들을 무슨 수로 때려잡겠는가. 학교만이 아니다. 사회도 경쟁의 연속이다. 방송사 PD는 방송이 나간 다음날 성적표를 받는다. 시청률표다. PD는 아마 시청률에 자극받아, 다른 프로그램을 이기기 위해 더 열심히 만들 것이다. 한국시리즈는 전국 텔레비전 앞을 환성과 한숨으로 몰아넣는다. 스포츠를 보면서 느끼는 이 짜릿함은 경쟁에서 오는 희열이다. 스웨덴 그룹 아바는 일찍이 말했다. “승자가 모든 것을 가져간다.” 돈도 명예도 사랑도 모두. 패자에게 하나 남는 것은 ‘분루’이다. 세상 사는 게 그렇지 않은가?

경쟁은 인간의 본성? 누가 그래?그렇지 않다. (산눈 펴냄·이영노 옮김)는 이 질문에 이렇게 답한다. 교육심리학자인 알피 콘은 지난 10년 동안 말을 할 줄 아는 사람이면 누구든 붙잡고 경쟁에 대해 이야기했다. 결론은 ‘인간적인 사회를 위한 경쟁 완화’라는 당위적 주장일까? 그는 아예 경쟁이라는 물건이 쓸모없다고 말한다. 물고기가 물이 없다는 것을 상상하지 못하듯이, 인간도 단지 ‘경쟁 없는 세상’을 상상하지 못할 뿐이다. 저자는 ‘소거법’으로 경쟁에 대한 무의식적·의식적 동의를 제거해나간다.

먼저 경쟁이란 인간의 본성인가? 수많은 문헌에서 당연시하는 말이지만 경쟁을 본성에서 나왔다고 ‘증명’하는(혹은 증명할 수 있는) 과학 논문은 없다. 일부 사회생물학자는 ‘자연선택’을 ‘적자생존’으로 번안했는데, 이 용어는 다윈이 아니라 스펜서가 사용했다. 생물학자 스티븐 제이 굴드는 경쟁을 요구하는 진화란 없다고 말한다. “성공을 더 많은 자손을 남기는 것으로 정의한다면… 그 목표는 상호부조와 공생을 포함하는 다양한 전략을 통해 달성될 수 있다.”

그렇다면 경쟁은 교육현장에서 필수적일까? 마거릿 플리퍼드의 초등학교 5학년 어휘력 학습, 모턴 골드먼의 철자 바꾸기 게임, 어바이네 워키의 카드놀이 연구 등에서 나온 결론은 이렇다. ‘경쟁보다 협력할 때 더 효과적으로 문제를 해결한다.’ 비슷한 122건의 연구 중 이와 같은 결론은 65건, 반대는 8건, 차이가 없다는 36건이었다.

그래도 자본주의경제를 움직이는 것은 ‘경쟁’인데? 경제제도의 경쟁은 희소성의 원칙에서 나왔다. 그러나 “오직 한 사람만이 차지할 수 있을 정도로 유일한 필수품이란 거의 없다.”(에이미 페피톤) 수요·공급 곡선은 ‘완전경쟁 시장’에서 이루어지는 이상일 뿐이다. 실물경제에서 실제로 전혀 실현되지 않고 있는데, 진보학자조차도 ‘불공정 경쟁’만을 문제 삼을 뿐 엉터리 ‘경쟁’을 이야기하지 않는다.

그렇다면 스포츠는? 승리의 짜릿한 전율이 없다면 무슨 재미인가? 간단하게 말하자면 “도전과 경쟁을 같은 것으로 취급하는 실수를 저지르면 안 된다.” 오락 활동 요소를 분석하면 대부분이 경쟁과는 관련이 없다. 말하자면, 어제 한국시리즈를 본 뒤 응원하는 팀이 이겨서 기뻐 술을 마신 사람은? 져도 술 마실 사람들이다.

‘미쿡 사람’인 저자는 미국이 유난히 더 경쟁적이라고 말한다. 그러면서 이런 일화를 전한다. 미국인 교사가 영국 초등학교를 방문해 물었다. “이 중 누가 가장 영리하지?” 아이들은 무슨 말을 하는지 이해하지 못했다. 학습장의 ‘잘했어요’ 도장, 칠판에 나가 문제를 못 풀고 있는 아이 뒤통수에서 “저요, 저요!”라고 외치게 만드는 환경이 “모두 이길 수 있는 방법은 없나요”라고 묻는 아이를 바꿔놓는다. 이 미국인 교사가 한국에 와서 물었다면 질문을 받은 아이는 “쟤가 1등이고요, 저는 23등입니다”라고 답했을지도 모른다.

경쟁이란 군중 속에서 까치발을 드는 것이다. 한 명이 들기 시작하면 모두 까치발을 들 수밖에 없다. 그러니, 경쟁이란 어디에 쓰는지도 모를 뿐 아니라 없애야 할 물건이다. “무엇인가 필연적이라는 주장들(특히 인간 본성과 같이)은 전형적으로 현상을 유지하기 위해 사용된다.” 현상을 유지하려는 것은 무엇일까?

구둘래 기자 anyone@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

7만원 차이와 7분 논란…‘세기의 이혼’ 승패 갈랐다

김호중, 뺑소니 35일 만에 합의…택시기사 “운전할 엄두 안 나”

식당은 팔아도 남는 게 없고, 월급 깎인 직장인은 먹을 게 없다

의대 학부모들 “환자 불편에도 행동할 때”…강경 투쟁 압박

33살 연하와 사랑…70살 할머니 홍학이 알을 낳았다

윤 대통령 부부, 중앙아시아 3국 순방 마치고 귀국

500일 만에 서울광장 떠나는 이태원 분향소…“함께 해 고마웠습니다”

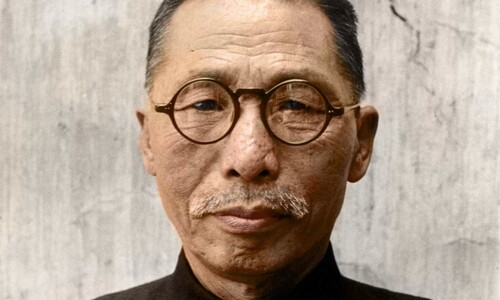

콧수염 김구, 활 쏘는 조선 여성…대만인이 모은 희귀 사진 공개

BBC, ‘아줌마 출입금지’ 헬스장 조명…“무례한 행동은 남녀 무관”

“이스라엘인 오지 마”…휴양지의 나라가 용기를 냈다