적정 수면 벗어나면 인체 시스템 망가져… 숙면에 이르지 못하면 각종 수면장애 시달려

많아도 걱정, 적어도 걱정. 잠은 알 수 없다. 아무 때나 쏟아지는 잠 때문에 고통을 호소하는 사람만큼 “제발 원 없이 잠 좀 자면 좋겠다”는 이들도 부지기수다. 하루 서너 시간을 자고도 정상적인 생활이 되는가 하면, 열 시간을 넘게 자도 여전히 졸립다. 도대체 잠의 정체는 뭘까

잠의 실체에 대한 명쾌한 정답은 아직까지 없다. 다만 뇌에 있는 이른바 ‘생체시계’가 잠에 얽힌 비밀을 담고 있는 것으로 알려져 있다. 사람의 몸은 수면시간이 되면 잠을 자게 하는 수면호르몬 분비를 늘린다. 이에 따라 체온이 약간 떨어지고, 기타 신체 장기가 수면상태에 적합하게 변한다. 반면 각성시간대에는 수면호르몬 분비가 감소하고, 신체 장기의 활동이 증가해 각성상태가 유지된다.

렘·비렘 반복… 숙면 방해하는 코골이

수면의학자들은 잠을 크게 렘(REM)수면과 비렘수면으로 나눈다. 비렘수면은 다시 얕은 수면인 1~2단계 수면과 깊은 수면인 3~4단계 수면으로 나뉜다. 정상인은 얕은 수면에서 시작해 깊은 수면으로 들어갔다가, 다시 얕은 수면으로 나오면서 렘수면에 들어간다. 전체 수면량을 따져보면, 얕은 수면이 약 50%, 깊은 수면과 렘수면이 각각 25%씩 나타나는 게 일반적이다. 이런 주기는 약 80~90분 정도 걸리는데, 하룻밤에 3~5차례 되풀이된다.

비렘수면 때는 근육긴장이 떨어지고, 심장박동과 호흡도 느려진다. 신체적인 피로를 푸는 과정이기 때문이다. 또 렘수면은 흔히 “정신기능을 회복하기 위한 휴식”으로 알려져 있다. 수면의학자들은 뇌 해마의 기억중추가 렘수면 때 회복되는 것으로 믿고 있다. 렘수면에 들어가지 못하는 환자들은 기억력이 떨어지거나 감정조절이 잘 안 되는 증상을 보이기 때문이다. 성균관대 의대 홍승봉 교수(신경과)는 “수면을 박탈하면 관절염과 근육통이 생기고, 심하면 심장에 이상이 올 수 있다. 우리 몸도 기계나 마찬가지다. 쉬지 않고 사용하면 탈이 나게 마련이다”고 설명했다.

수험생을 비롯해 많은 이들이 잠을 줄이는 ‘비법’에 골몰하지만, 의학적으로 잠을 덜 자는 방법은 없다. 그렇다면 적정 수면량은 얼마나 될까 적절한 잠의 양은 사람마다 다르다. 또 나이에 따라서 수면량에 차이가 나는데, 갓 태어난 아기는 하루 24시간 가운데 22시간가량을 잔다. 의학적으로 적절한 밤잠의 양은 “다음날 낮에 아무 일 하지 않고 있을 때 졸리지 않을 정도”로 알려져 있다. 건강한 성인은 대개 하루 7시간 전후의 수면이 적당하다.

밤잠을 충분히 자고 나서도 아침에 못 일어나면 수면장애를 겪고 있을 가능성이 있다. 체질적으로 잠이 많을 수 있지만, 밤잠의 질이 나빠 자는 동안 심신의 피로가 회복되지 못했을 수 있기 때문이다. 현재까지 알려진 수면장애는 90여종에 이르지만, 숙면의 대표적 방해꾼은 코골이다.

코고는 소리는 코에서 나는 것이 아니다. 목젖을 포함한 연구개(입천장의 일부)와 주위 점막이 떨리면서 소리가 난다. 비만한 성인 남자, 특히 턱이 작거나 목이 짧고 굵은 사람에게서 흔히 볼 수 있는데, 코골이를 예방하려면 일반적으로 과음·과로를 피하고 체중을 줄이는 것이 좋다.

코골이가 심하면 수면무호흡증이 동반될 수 있다. 코를 골다 숨이 막혀 10초 정도 호흡이 멈췄다가 숨을 몰아쉬는 현상이 1시간에 5회 이상 나타나면 수면무호흡증으로 진단한다. 코골이 외에 중추신경계 이상, 기도나 콧속 구조 기형 등이 원인으로 알려져 있다. 이 횟수가 20회를 넘으면 고혈압, 뇌졸중, 심근경색증, 수면 중 사망 등의 빈도가 유의하게 증가한다.

수면무호흡증의 특징적인 증상은 요란한 코골음, 심한 졸음, 잠을 자도 잔 것 같지 않은 피로감, 두통, 기억력과 집중력 저하 등이다. 정상인도 몸이 피곤하거나 술을 많이 마시면 일시적으로 수면무호흡증을 보일 수 있다. 수면의학자들이 추천하는 수면무호흡증의 가장 효과적인 치료방법은 ’지속적 상기도 양압술’(CPAP)이다. 홍 교수는 “수면 중에 압력이 높은 공기를 코를 통해 기도로 불어넣어 기도가 막히는 것을 예방하면 수면무호흡증을 효과적으로 치료할 수 있다. 이를 통한 치료율은 거의 100%에 달한다”고 말했다.

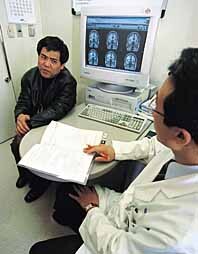

자도 자도 끝이 없이 졸음이 몰려오면, 기면병이나 과수면증을 의심해볼 필요가 있다. 특히 기면병은 밤에 충분히 자도 낮에 매우 졸리고, 웃거나 흥분할 때 팔다리의 힘이 갑자기 빠지는 탈력발작증을 동반한다. 20대 초반부터 하루종일 잠에 취해 지내왔다는 김경호(55)씨처럼 기면병 환자들은 잠이 쏟아지는 원인을 몰라 고통받는 경우가 많다. 김씨는 “하루종일 쏟아지는 잠을 참는 것만큼 고통스러운 일도 없다. 겉으론 멀쩡한데 시도 때도 없이 잠에 빠져든다. 병으로 생각하지 않기 때문에 주변에서는 게으르다고 놀리거나 핀잔만 할 뿐이었다”고 말했다. 여기저기 병원을 전전한 김씨는 3년 전에야 기면병 진단을 받고 약물치료 등을 통해 차츰 정상적인 생활을 하고 있다.

자도 자도 졸리고, 자고 싶어도 못 자고

잠이 많은 것도 고민이지만, 잠을 못 자는 것도 참기 어려운 일이다. 뇌에는 깨어 있게 하는 각성계와 잠을 자게 하는 수면계가 있는데, 이 가운데 각성계가 더 우세한 사람은 불면증을 경험하기 쉽다. 불면증의 원인은 정신적인 스트레스에서부터 수면주기장애·수면무호흡증 등 다양하다. 하지만 수면제를 복용하는 것은 불면증 치료법이 아니다. 더구나 오랜 기간 수면제를 복용하면 나중에 끊기가 쉽지 않아 불면증 치료를 더욱 어렵게 한다. 또 수면제에 의지해 억지로 자는 잠은 신체와 정신이 제대로 회복되지 않는다.

잠자리에 드는 시간이 바뀌어 찾아오는 초기 불면증은 간단한 방법으로 해결할 수 있다. 먼저 잠자리에 든 뒤 20~30분이 지나도 잠에 들지 못하면, 자리에서 일어나 가벼운 책을 보다 잠이 오면 다시 잠자리에 드는 게 좋다. 잠이 안 오는 상태에서 계속 자리에 누워 있으면 머리와 몸이 더 긴장이 돼서 잠을 못 자기 때문이다. 밤에는 시계를 자주 보거나, 몇 시간을 잤는지 등에 생각이 미치면 불면증이 깊어질 수 있다. 평소보다 조금 늦게 잠 들더라도 일어나는 시간이 일정해야 불면증이 호전된다. 물론 낮잠은 불면증의 상극이다. 전문의들은 △가급적 낮잠을 피하고 △일과 시간 중에 햇빛을 (특히 오전에 깨어나고 나서 30분 이내) 많이 쪼이고 △규칙적인 운동과 생활을 하고 △낮에 활동량을 충분히 할 것을 권한다.

정인환 기자 inhwan@hani.co.kr

◇ 도움말=대한수면연구회(www.sleepnet.or.kr), 성균관대 의대 삼성서울병원 신경과 홍승봉 교수

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

오세훈 시장직 걸라고? 장동혁이 건드린 15년 전 ‘셀프 탄핵’ 트라우마

미 하원, ‘쿠팡 사태’ 공식 조사 착수…로저스 대표에게 소환장

![법정의 참 군인과 비굴한 군인 [왜냐면] 법정의 참 군인과 비굴한 군인 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0204/53_17702022240809_20260204503792.jpg)

법정의 참 군인과 비굴한 군인 [왜냐면]

박근혜 대구 사저, 가세연에 가압류…빌린 10억 못 갚아

사범대학 안 가고 선생님 되는 길, 내년부터 ‘바늘구멍’ 된다

“이재명 두 아들 군 면제” 허위글 이수정 벌금 300만원 선고

나경원표 ‘당심 70%-민심 30%’ 없던 일로…국힘 지선 경선룰 ‘50-50’ 유지

체납 ‘전국 1위’ 김건희 모친, 25억 납부 거부…80억 부동산 공매

박원석 “전한길, 이석기보다 더 위험…구속해야”

여당 ‘도로 검찰청’ 퇴로 차단…이 대통령 ‘보완수사 예외론’과 이견