▣ 김신명숙/ 작가

내 진작부터 한국 사회에서 남성의 성기가 갖는 의미가 대단한 줄은 알고 있었지만 그 위력이 이 정도인지는 몰랐다. 최근 지상파 방송에서 인디밴드 멤버 두명의 성기가 잠깐 노출된 이후 우리 사회는 그야말로 한바탕 요동을 쳤다.

페니스와 팔루스 사이

인터넷과 신문·방송을 통해 관련 뉴스와 사람들의 반응이 봇물처럼 쏟아졌는데 이를 통해 요즘 우리나라 사람들이 남자의 알몸(성기)을 어떻게 읽고 있는가를 흥미롭게 관찰할 수 있었다. 독법은 크게 네 가지로 보인다.

첫 번째는 가장 일반적이고 보수적인 독법으로, 노출된 성기를 음란 퇴폐의 코드로 읽는 것이다. 말 그대로 ‘치부’인 성기를 일반 국민에게 무차별적으로 방송되는 지상파 화면에서 노출시켰으니 엄중히 단속해야 할 패륜아들이란 시각이다. 이들에겐 문제의 두 남자가 불쾌한 스트리퍼로 보인다. 남자의 성기가 하나도 아니고 둘씩이나 드러났는데 눈을 돌리지 않고 계속 쳐다본 여자들 역시 문제적 인간이다.(정숙하지 못하게스리!)

이 독법은 일견 그럴듯하면서도 어딘가 아귀가 잘 맞지 않는 느낌이다. 알다시피 음란 퇴폐의 코드 속에 존재하는 알몸은 대개 여자의 것이지 남자의 것이 아니다. 게다가 두 남자의 노출 장면을 보면 그들의 몸은 보는 이들의 욕망과 쾌락에 소구하는, ‘보여지고 대상화된’ 은밀한 몸이 아니다. 제멋에 겨워 껑충껑충 뛰고 흔들어대는 두 주체적 알몸의 일탈을 그저 음란하다고 보는 것은 내러티브 전체의 맥락과 상관없이 성기 부위만 나오면 외설이라고 봤던 영화 검열을 상기시킨다.

두 번째 독법은 그들의 알몸(성기)을 폭력의 맥락에서 읽는 것이다. 한 신문은 사설에서 ‘시청자를 상대로 성폭력을 저지른 것’이라고 일갈했고, 이들을 고소한 방송사쪽은 ‘생방송 중 위력으로 사람들의 공포를 조성했다’고 주장했다. 성폭력이 일상화된 세상에서 방청객 여중고생들이 불쑥 드러난 두 남자의 성기에 두려움과 혼란을 느꼈을 법하다는 점은 충분히 이해할 수 있다. 그러나 다수의 관중 앞에서 공연 중에 알몸으로 춤추다 곧 제지당한 것을 성폭력의 맥락에서 보는 것은 아무래도 어색하다.

세 번째 독법은 완전히 차원을 달리해 저항의 코드로 읽는 것이다. 이를테면 지상파 방송권력에 대한 엿먹이기 같은 것. 인디밴드의 정신과도 통하고 나체가 저항과 항의의 코드로 의미화돼 있기도 해 꽤 그럴듯하게 들린다. 주로 인디밴드에 익숙한 남자들로부터 이런 해석이 나오는데, 이는 그들의 남자로서의 자존심과도 밀접한 관련이 있어 보인다. 두 남자의 노출된 성기가 저항의 코드로 읽힐 때 그 성기는 치부인 페니스(penis)가 아니라 남성 권위의 당당한 상징인 남근(phallus)으로 재탄생됨으로써 첫 번째 독법에서 남자들이 느끼는 불쾌감을 해소할 수 있기 때문이다. 그러나 이 독법은 두 남자가 그런 의도가 없었다고 부인한 것으로 알려지면서 설 자리를 잃었다.

홍대 앞부터 가봐야겠다

마지막 독법은 당사자들의 발언을 존중해 알몸(성기) 노출을 ‘재미와 흥’으로 읽어내는 것이다. 신나게 하기 위한 ‘퍼포먼스’라는 주장이다. 그러나 누구의 ‘신남’일까? 그들만의? 혹은 남자들만의? 여자와 남자 함께 다? 그들은 신났던 것 같다. 하지만 방청석에 앉아 있던 여학생들은 신나지 않았다. 울어버린 학생도 있다고 한다. 여자 옷 벗기지 않고 스스로 벗은 점은 눈여겨볼 만했지만 여남 관계에서 남성 성기가 함축하는 다양한 의미의 지점들에 대해 그들은 더 고민했어야 한다.

이상 네개의 독법은 한국 사회 성 문화와 여남 관계를 읽을 수 있는 담론들이기도 하다. 여기서 남성의 성기는 페니스와 팔루스 사이를 오가며 다양한 지형들을 그려낸다. 그 지형의 어디쯤에 여자와 남자가 함께 신나게 놀 수 있는 공동의 지점이 있을까? 일단 홍대 앞부터 가보는 것도 좋겠다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![이재명 ‘감옥 문턱’까지 갔던 날의 비밀이 밝혀졌다 [논썰] 이재명 ‘감옥 문턱’까지 갔던 날의 비밀이 밝혀졌다 [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1213/53_17655824504471_20251212503120.jpg)

이재명 ‘감옥 문턱’까지 갔던 날의 비밀이 밝혀졌다 [논썰]

법원, 대전 중앙로지하상가 새벽 기습 강제집행…상인들 “어떻게 이러나”

‘광주 도서관 붕괴사고’ 마지막 매몰자도 수습…4명 모두 숨져

배우 변요한·‘소녀시대’ 티파니 열애…“결혼 전제로 만나요”

![[단독] 전재수, “천정궁 다녀감” 통일교 문건 4개월 전 한학자 특별보고에도 등장 [단독] 전재수, “천정궁 다녀감” 통일교 문건 4개월 전 한학자 특별보고에도 등장](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1212/53_17654916639653_20251211504506.jpg)

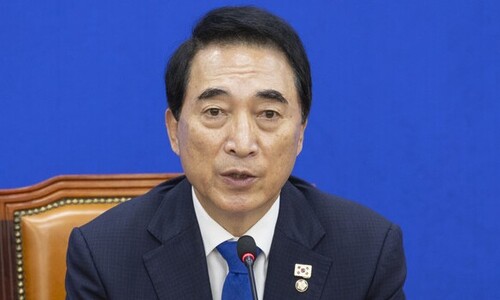

[단독] 전재수, “천정궁 다녀감” 통일교 문건 4개월 전 한학자 특별보고에도 등장

이 대통령 “딴 데 가서 노세요?”…인천공항공사 사장 질타

롯데백화점 대표, ‘노조 조끼 손님 제지’ 논란에 공식 사과

영하 40도 북극 견디는 5㎝ 나무…비밀은 제 안에 품은 ‘부동액’

“계엄군 총구 막은 안귀령, 즉각 사살 가능” 국힘 김민수 망언

박수현 “정청래, ‘친명친청’ 대군 앞에 홀로 선 장판교 장비 심정”

![[단독] ‘세운 재개발 총괄’ 서울시 1급 출신, 한호에서 3억6천만원 자문료 받아 [단독] ‘세운 재개발 총괄’ 서울시 1급 출신, 한호에서 3억6천만원 자문료 받아](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1211/53_17654583299495_20251211504295.jpg)

![[단독] 전학, 침묵, 학폭…가해자로 지목된 고교 에이스 [단독] 전학, 침묵, 학폭…가해자로 지목된 고교 에이스](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0815/53_17551955958001_20250814504074.jpg)