일러스트레이션 이강훈

“국민청원 말고 뭘 더 할 수 있는지 모르겠어요. 무기력합니다.” 아무리 분노하고 목소리를 내도 좀처럼 바뀌지 않는 사회를 보며, 어떤 이는 이렇게 말했다. 아무것도 안 하는 것보다야 낫겠지만, 이런다고 사회가 근본적으로 바뀌냐는 것이다. 낙태죄 폐지 관련 청와대 국민청원이 23만 명을 돌파하고 텔레그램 n번방 관련 청원이 200만 명을 돌파했을 때 ‘국민청원’은 시민들의 집단적 목소리를 드러내는 유용한 방식 같기도 했다. 그러나 20만 명을 넘기지 못한 중요한 청원들, 20만 명을 넘기고도 하나 마나 한 대답을 들은 청원이 훨씬 많다.

생활에서 좀더 자주 접하는 단어인 ‘민원’ 역시 고민할 것이 많다. ‘악성 민원인’ 때문에 고생하는 주민센터 일선 공무원의 고충은 잘 알려져 있지만, 사실 정치적 입장에 따라 누구나 악성 민원인으로 여겨질 수 있다. “구청에 와서 생떼거리를 쓰는 사람은 민주시민 대우를 받지 못하오니 제발 자제하여주시기 바랍니다.” “세입자가 아무리 떼를 써도 구청은 도와줄 방법이 없습니다.” 10여 년 전, 서울 용산 참사 발생 전부터 용산구청이 철거민을 겨냥해 게시했던 펼침막 문구들이다. ‘민원’이라는 단어를 거치고 나면, 국가와 시민의 관계는 요구하는(‘떼쓰는’? ‘읍소하는’?) 관계가 되어버린다.

때로 정부기관은 하나의 ‘민원’을 이유로 다른 ‘민원’을 기각하고, 그것을 공명정대함이나 중립성으로 착각하기도 한다. 2019년 조사에 따르면 반동성애 단체의 ‘민원 폭탄’으로 전국 지방자치단체에서 인권조례, 학생인권조례, 성평등조례 등이 무산된 것만 73건에 달했다. 이런 일이 가능한 이유는 무엇일까. 집값 떨어진다는 이유로 청년임대주택 반대, ‘혐오시설’이라는 이유로 요양시설 반대, ‘동성애를 옹호’(?)한다는 이유로 성평등조례 반대, 인권교육 반대…. 모두 민원이다. 민원이 들어왔으니 정부는 최대한 ‘중립적’으로 응해야 한다지만, 국가가 경합하는 민원들 사이에서 아무런 공적 책임을 지지 않으려 할 때 문제는 ‘민원인’들의 목소리 데시벨 싸움이 되어버리는 것이다. “다 같은 민원”이 될 뿐이다.

어쩌면 정부가 시민을 민원인으로 인식한다는 것 자체가 문제일지도 모른다. 민원과 민원이 경쟁하고, 더 수가 많고 목소리가 큰 쪽의 손을 들어주는 것이 정부가 하는 일의 전부라면, 이런 구도 속에 민주주의가 작동한다고 보기는 어렵다. 청원과 민원의 시대에, 우리는 온라인에서 집계된 숫자로서만 의미 있어진다.

10여 년 전 행정안전부는 “동사무소가 복지·문화·고용·생활체육 등 주민생활서비스를 주민 맞춤형으로 제공하는 통합서비스기관으로 전환됨에 따라 새로운 명칭을 부여해야 한다”며 동사무소를 ‘주민센터’로 개칭했다. 정부 행정이 개별 시민에게 가닿는 국면을 ‘서비스’로만 명명할 때, 정치와 민주주의는 시장의 교환으로 변환되기 쉽다. 아닌 게 아니라, 공공‘서비스’는 날이 갈수록 ‘선진화’(자본주의화)되어, 이제는 정부기관에서도 ‘고객 감동 서비스’ ‘고객 맞춤형 정책’ 등의 말을 찾기 어렵지 않다.

그렇다면 정부에게 우리는 ‘맞춤형 서비스의 대상’(고객)이거나, 아니면 ‘민원을 넣는’ 골칫덩이(떼잡이)인 것일까. 정부가 시민을 민원인으로 인식할 때 ‘시민참여’나 ‘주민자치’ 같은 말은 아름다운 헛소리가 되어버린다. 정부가 시민을 ‘고객’으로 인식할 때 사람을 ‘자원’ 아니면 ‘비용’으로 보는 기업과 국가의 차이를 논하는 것은 무의미해진다. 공공의료? 공적 돌봄? 도대체 ‘공공성’이 무슨 뜻이란 말인가. 우리는 자본주의 아닌 사회를 살아본 적이 없다. 어쩌면, 민주주의 사회를 살아본 적도 아직 없는 것 같다.

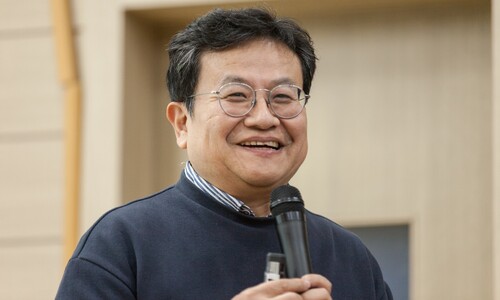

전희경 여성주의 연구활동가·옥희살롱 공동대표

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘자두농사 청년’ 향년 29…귀촌 7년은 왜 죽음으로 끝났나

“사단장께 건의했는데”…‘해병 철수 의견’ 묵살 정황 녹음 공개

조국혁신당 원내대표에 황운하…10분 만에 만장일치로

도시에서 떠밀려온 의사, 우리도 원하지 않아요

‘도로 친윤’ 국힘…이철규 원내대표 밀며 “욕먹어도 단일대오”

용산 국가안보실·공직기강실 동시다발 전화…‘채상병 기록’ 회수됐다

하이브, 민희진 오늘 고발…“‘뉴진스 계약 해지’ ‘빈껍데기 만들자’ 모의”

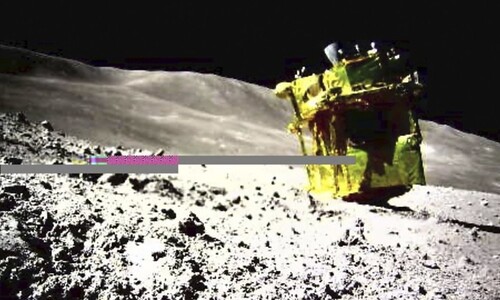

뒤집혀 착륙한 일본 달 탐사선, ‘영하 170도 밤’ 세번째 살아남았다

4월 25일 한겨레 그림판

의대교수 집단휴진에 암환자들 “죽음 선고하나” 절규