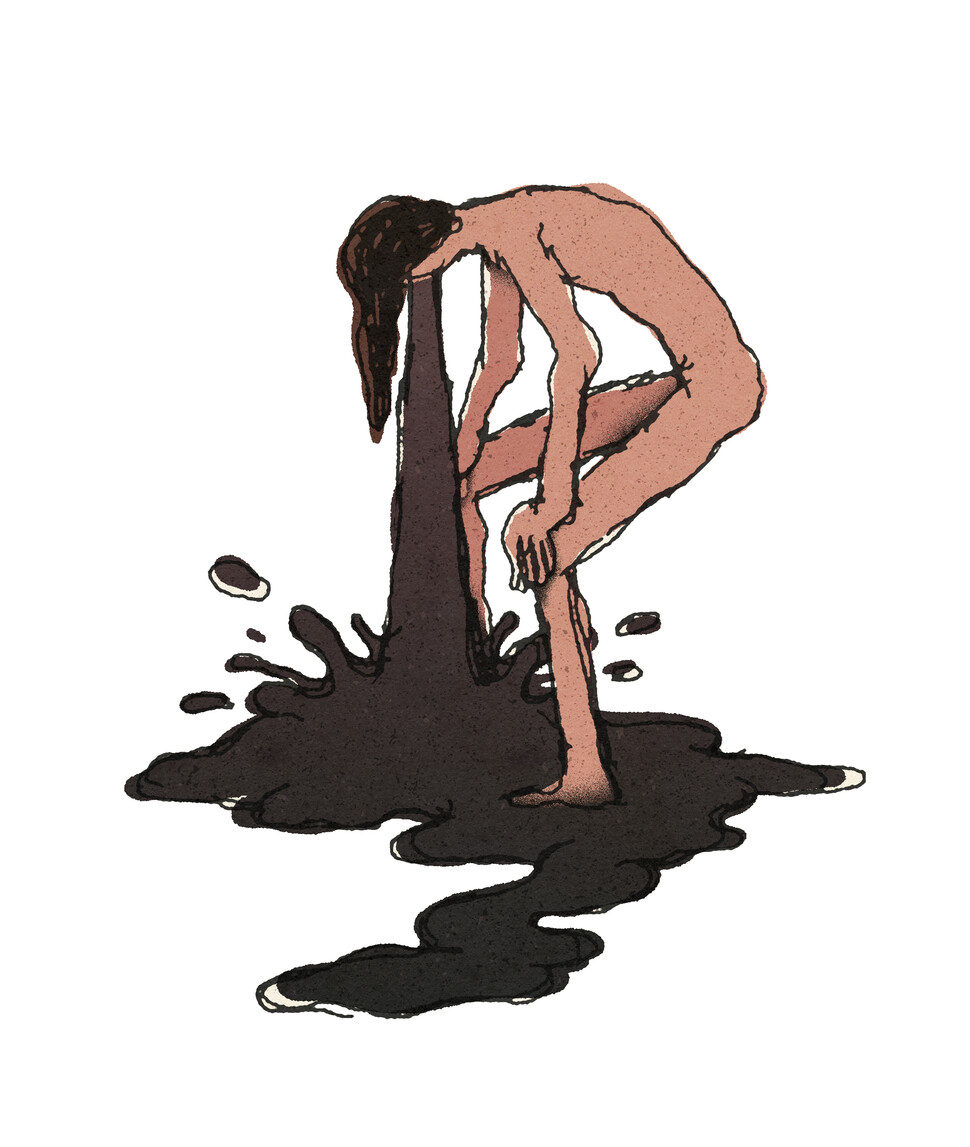

일러스트레이션 이강훈

지하철역 계단을 오르다가 눈앞이 캄캄해졌다. 덥지도 않은 날씨인데 등에는 식은땀이 흥건했다. 심장이 터질 듯 빠르게 뛰고 손이 떨렸다. 하지만 기뻤다. 살이 빠진다는 신호였기 때문이다. ‘다이어트 한약’으로 유명한 서울 압구정의 어느 한의원에 찾아간 것은 효과가 좋다는 주변의 후기에 혹해서였다. 약을 먹은 뒤로는 끼니를 걸러도 식욕이 생기지 않았고 몸 안에서 강력한 모터가 돌아가는 것처럼 열이 올랐다. 기분이 널뛰고 잠을 설쳤지만 상관없었다. 어떤 성분의 약인지는 알고 싶지도 않았다. 10년 전의 나는 그냥, 날씬해지고 싶었다.

“처음엔 그냥 예뻐지고 싶었다.” <나는 죽는 것보다 살찌는 게 더 무서웠다>를 쓰고 그린 라미 작가도 그랬다. 스무 살, 식단을 조절하고 밤마다 줄넘기를 5천 번씩 하며 살을 뺀 그는 어느 날 술자리에서 과식한 뒤 두려움에 휩싸여 먹은 것을 전부 토해낸다. “그때 느낀 쾌감은 엄청나게 강렬한 것이었다. 내 모든 고민과 감정이 몸 밖으로 한꺼번에 쏟아져나온 느낌이었다.” 그는 이후 8년간 이어진 식이장애 경험을 이 책에 담았다.

얼마 전 미디어 스타트업 <닷페이스>는 여성들이 겪는 식이장애, 식욕억제제 오남용 실태와 부작용에 관해 보도했다. 식욕억제제 펜터민은 원칙적으로 BMI(체질량지수) 30 이상의 고도비만 환자에게 단기간 처방돼야 하고 미용 목적으로는 처방되지 않아야 하지만, 실제로는 어느 병원에서나 구할 수 있다. “비만이나 과체중이 아닌데 먹어도 괜찮을까요?”라는 질문에 의사는 잘라 말한다. “상관없어요.” BMI 확인 절차 한 번 없이 여러 병원에서 펜터민을 처방받는 데 ‘성공’한 제작진은 씁쓸하게 말한다. “한국에서는 정말 모든 욕망을 긍정하는구나.” 물론 그것은 “뼈말라(거의 뼈만 남은 정도로 마른 사람) 되고 싶으면 뼈말라 될 수 있는 사회”의 욕망이다. 한국 사회에서 식욕은 긍정되지 않는다. 정확히 말하면, 살로 가지 않는 식욕만이 용서된다. 당신이 여성이라면, 젊다면 통과해야 할 문은 더욱 좁아진다. 지난 1년간(2019년 11월~2020년 10월) 전체 국민 가운데 133만 명이 식욕억제제를 복용했고 이 중 91.4%가 여성이다.

라미 작가는 “자라면서 내 몸이 ‘나의 것’이라는 느낌을 받은 적이 거의 없었다”라고 회상한다. “잠재적 연애, 결혼 대상자”로서 “항상 남자들이 좋아할 만한 몸매를 유지해야 한다”는 압박에서 자유로운 여성이 얼마나 될까. 나 역시 11살부터 35살 무렵까지 한 번도 스스로 충분히 날씬하다고 느껴본 적이 없다. 남자들의 평가, 체중계의 숫자, 여성복의 사이즈, 미디어 속 여성들의 모습은 늘 내가 너무 크고 살집이 있으며 보기 싫은 몸을 가졌다고 느끼게 했다. 내 BMI가 대체로 정상 범주에 속했다는 사실은 중요하지 않았다. 외모 강박이 극심한 사회에서 내 몸을 있는 그대로 긍정하라는 ‘보디 포지티브’는 무력할 뿐 아니라 ‘있는 그대로의 나를 사랑하지 못하는 나’에 대한 자책감마저 불러일으킬 수 있는 구호다.

40대 초반에 접어든 나는 이제 다이어트와 데면데면한 관계다. 비교적 평온한 지금의 상태에 이른 것은 혼자만의 의지가 아니라 페미니즘 리부트(재시동), 결혼, 탈코르셋 운동, 일을 통한 성취, 늘어난 여가, 심지어 노화까지 사회적 변화와 개인의 상황이 맞아떨어진 덕분이다. 그럼에도 가끔은 더 마른 몸을 갖고 싶다는 욕망에 사로잡힐 때가 있다. 하지만 그 때문에 나를 괴롭히지 않겠다는 마음이 나를 지킨다. 지금 내 몸은 나의 것이다. 이 자유를 알기 전으로 돌아가고 싶지 않다.

최지은 칼럼니스트

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

정부, ‘1천명’까지 물러섰지만…의협·전공의·교수, 이것도 거부

‘윤석열은 생각하지 마’…한동훈 총선 메시지가 ‘폭망’한 이유

홍세화의 마지막 인사 “쓸쓸했지만 이젠 자유롭습니다”

“소박한 자유인 홍세화, 당신이 있어 근사했습니다”

윤, G7 정상회의 초청 못 받았다…6월 이탈리아 방문 ‘불발’

![여전히 ‘옳다’는 대통령…“힘으로 압박해야” [공덕포차] 여전히 ‘옳다’는 대통령…“힘으로 압박해야” [공덕포차]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0420/53_17136151954278_20240419502749.jpg)

여전히 ‘옳다’는 대통령…“힘으로 압박해야” [공덕포차]

‘불의 천체’ 이오에는 폭 200km 용암 호수가 있다

봄 맞아 물오른 버드나무 40그루 벤 뒤…5만평 모래톱 쑥대밭으로

조국당 “미·일 중심 일방외교 탓 G7 초청 불발”

민주 “윤, G7 국제정세 논의서 배제…외교 기조 바꿔야”

![“나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰] “나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17134545443068_20240418503834.jpg)