일러스트레이션 이우만

2008년 서울 종각역 지하도에서 만난 할아버지가 있다. 월남전에서 운전을 배운 그는 인생 대부분의 시간을 화물차에서 보냈다. 큰 차로 전국을 누볐고, 팔도에 친구가 있었다.

그에게 위기가 찾아온 때는 환갑 넘어 신형 덤프트럭을 산 시점이었다. 새 차의 할부금을 몇 번 갚지 못한 채 허리를 다쳐 수술과 입원을 반복했다. 방치된 덤프트럭은 덩치만큼 큰 돈을 매달 먹어치웠다. 10년은 더 일할 수 있다는 자신감으로 감행한 투자가 빚으로 전환되는 순간이었다.

수입은 노인연금 9만원, 참전유공자 연금 15만원. 지출은 고시원비 20만원, 나머지는 식대. 2011년 내 수첩에 기록된 할아버지에 대한 메모다. 평생의 노동이 무색하게도 일이 사라지는 동시에 가난이 나타났다.

발단은 허리디스크와 때마침 사들인 새 차였다. 그러나 조금 더 거슬러 올라가면 국제통화기금(IMF) 외환위기가 있었다. 외환위기 이후, 회사에 고용돼 일하던 화물운송 노동자들은 지입차주가 됐다. 할아버지는 외환위기 때를 ‘회사에 고용돼 운전하는 것이 아니라 내 차가 있어야 운전하는 시대’라고 표현했다. 만약 아파도 월급을 받고 새 차를 직접 사지 않아도 일할 수 있는 사회였다면, 그의 아픈 허리는 빚과 가난이 아니라 빨라진 은퇴 시점 정도로 조정되지 않았을까.

외환위기 이후 할아버지처럼 노동자로 일하지만 법적 지위는 ‘사장님’인 사람들이 생겨났다. 1998년 ‘파견근로자보호 등에 관한 법률’(파견법)이 시행되며 수많은 일자리가 하청업체 소속 노동자 또는 비정규직으로 전환됐다. 그로부터 20년, 이제 우리 사회의 기본값은 정규직의 안정적인 일자리가 아니다. 정규직에 보장된 정년이나 사회보험, 유급의 병가와 휴일도 기본이 아니다. 노동으로 이득을 보는 사람들은 노동법을 포함한 사회의 기존 계약에서 해방됐다.

세상이 변해서 어쩔 수 없나? 고용 대신 ‘중개’라고 표현하거나 알고리즘을 활용해 업무를 지시하는 방식은 이전과 다른 세계가 시작된 듯 현혹하지만, 노동자의 노동이 새로운 이윤을 만들어내는 마지막 톱니바퀴라는 점은 변함없다. ‘4차 산업혁명도 노동집약형이냐’는 우스갯소리엔 꽤 많은 진실이 담겨 있다. <플랫폼 노동은 상품이 아니다>의 저자 제레미아스 아담스 프라슬은 결국 플랫폼 노동 시대에도 노동자가 노동자로서 법률상 지위를 회복하는 것이 중요하다고 강조한다.

정태춘의 노래 <오토바이 김씨>는 황사 가득한 날, 언덕 위로 리어카를 끌고 가는 할머니와 그를 쏜살같이 지나가는 오토바이 김씨의 대화로 시작한다. 할머니는 묻는다. 새로운 세기가 어디요, 천국 가는 길이 어디요, 여길 나가는 길이 어디요. 흥겨운 멜로디지만 이 노래를 들을 때마다 나는 울 것 같은 기분이 든다. 노래가 끝날 때까지 그 길을 알려주는 사람이 없어서 그렇다. 노래가 나온 지도, 새로운 세기가 시작된 지도 20년 가까이 흘렀지만 우리는 20년간 그 전 한 세기가 쌓아올린 것조차 꾸준히 상실하지 않았나.

내가 사는 동네에는 응급실이 있는 중형 병원이 있다. 병원 앞 횡단보도에서 파란불 신호를 기다릴 때면 종아리와 팔뚝, 이마에 핏방울을 달고 오는 배달노동자들을 만난다. ‘조심히 안전하게 와주세요!’로 해둔 배달 애플리케이션의 기본 설정이 떠올라 부끄러워진다. 조심도 안전도 이 말을 듣게 될 사람의 온전한 선택이 아니라는 것을 알기 때문이다.

서울 강남구 선릉역 근처에서 또 한 명의 배달노동자가 참변을 당했다. 가난으로, 죽음으로 불안정한 노동의 짐을 떠안은 이들과 함께 묻고 싶다. 대체 여길 나가는 길은 어디인가?

김윤영 빈곤사회연대 활동가

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

민희진 “빨아먹고 찍어 누르기”…하이브 “무속인 코치받아 경영”

헌재, 형제자매·패륜가족에 ‘무조건 유산 상속’ 제동

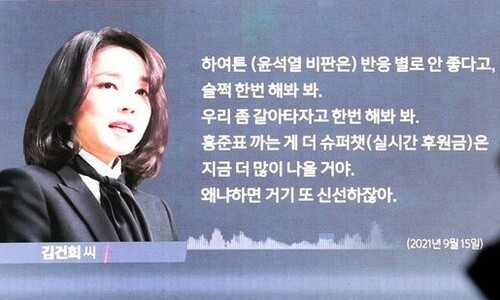

‘김건희 주가조작’ 언급만 하면…방심위·선방위 벌써 5번째 제재

대법, ‘김건희 녹취’ 공개한 서울의소리에 “1천만원 배상하라”

특위 “내년 의대 정원 다루지 않겠다”…의협은 불참 고수

‘자두밭 청년’ 향년 29…귀농 7년은 왜 죽음으로 끝났나

하이브, 민희진 오늘 고발…“‘뉴진스 계약 해지’ ‘빈껍데기 만들자’ 모의”

‘채상병 수사 외압’ 의혹 중심, 김계환 해병대 사령관 유임

날짜 또 못 잡은 ‘윤-이 회담’…민주 “의제 검토 결과 못 들어”

5명 살리고 떠난 학폭 생존자…사회복지사, 당신의 꿈을 기억합니다