한겨레 자료

베트남의 게릴라 출신인 시인 겸 소설가, 영화감독인 반레가 9월6일 별세했다. 향년 72. 2000년 <한겨레21>이 앞장서 펼친 ‘미안해요 베트남’ 운동을 담은 다큐멘터리 <원혼의 유언>을 제작했고, 장편소설 <그대 아직 살아 있다면>(실천문학사, 2002)는 국내에서 출간됐다. 한국 문화인들과 20년 동안 교류했던 그를 추모하며 구수정 한베평화재단 이사가 글을 보내왔다. _편집자

반레 시인, 이 세상에 그처럼 아름다운 언어로 말하는 이를 나는 본 적이 없다. 그가 그의 모국어인 베트남어로 말하고 내가 나의 모국어인 한국어로 옮기면 그의 말을 받아 적는 한국 작가들의 수첩 위로 후드득 눈물이 떨어졌다. 그의 말이 끝나고 그의 말을 옮기는 내 일도 끝나면 그는 예의 그 장난기 어린 표정으로 돌아와 “동지! 잘했어” 하며 손바닥을 부딪쳤다.

전방의 햇살과 아지랑이

“B52 폭격기가 날아올라 폭탄을 퍼붓기 전에 항상 조명탄이 먼저 터졌어. 낮엔 행군을 하느라 밤엔 불빛이 없어 시를 읽을 수 없었던 친구는 조명탄이 올라 하늘을 하얗게 밝히면 시집을 들고 달려나가 시를 읽었지.” 너무나 시를 사랑했고 목마르게 시인이 되기를 갈망하던 친구는 결국 폭격에 맞아 죽었다. 그 죽은 친구의 이름이 ‘반레’였다.

많이 알려진 얘기지만 반레의 본명은 레치투이, 베트남 북부의 아름다운 고장 닌빈이 고향이다. 열일곱 살이 되던 1966년, 그는 고교 졸업과 동시에 자원입대해 남부 전장으로 향하는 호찌민루트에 올랐다. 짧으면 6개월, 길면 1년 남짓 걸어야 간신히 남부에 당도하는 그 길에서 굶주림으로, 폭격으로, 풍토병으로 숱한 전사가 스러졌다. 한마을에서 같이 나고 자란 단짝 동무를 잃은 것도 그 길에서였다. 반레는 그 친구의 못다 한 꿈을 대신해 시인이 되었고 그 친구의 이름인 ‘반레’로 평생 시를 썼다.

반레가 들려주는 전쟁 이야기에 비장함 따위는 없었다. 전사들의 죽음도 장엄하지 않았다. 그런데 능청스러울 만치 천연덕스럽게 말하는 그의 이야기를 따라 웃고 울다보면 죽음의 골짜기를 돌아나온 자만이 갖는 웅숭깊은 혜안이 죽비처럼 머리를 내려치기도 하고 살아남은 자의 비애가 안개비처럼 가슴을 적시기도 하는 것이다.

“돌격, 앞으로! 명령에 일제히 함성을 내지르며 전방 고지를 향해 달리는데 한발 앞서 뛰는 여전사의 종아리에 햇살이 와서 ‘쨍’ 하고 부서지는 거야. 갑자기 총알이 빗발치는 전선에 아롱아롱 아지랑이가 피었지. 그날 어떻게 싸우고 돌아왔는지 전혀 몰라.” 죽음을 이해하기에는 너무 어린 나이여서였을까. “죽음도 두렵지 않은 해방전사”라는 정훈장교의 말 한마디에 가슴이 뜨겁게 달아오르고 “공격!”이라는 지휘관의 외마디 명령에 앞뒤 재지 않고 제일 먼저 내달리는 것도 소년병이었다.

“전선을 향해 달려가다보면 청년선봉대원들이 일렬로 열을 맞춰 땅을 파고 있었어. 오늘이든 내일이든 우리가 묻힐 자리였지. ‘깊게 파세요. 더 깊게 파시라니까요. 안 그러면 제가 벌떡 일어나 놀래드릴 테니까.’ 어린 전사들은 새실새실 웃으며 농지거리를 던지곤 했어. 그렇게 나가면 대부분 돌아오지 못했지.” 혁명 가요 한 소절에도 기꺼이 죽을 수 있을 것 같았다고, 그는 말을 맺었다. 도저히 불가능한 상황에서도 꿈을 꾸고 그 꿈에 목숨을 거는 사람들의 아름다움을 우리는 보아왔다. 1980년대에 청춘을 건너온 우리는 소년의 전쟁을 단박에 이해했다.

당신이 이루려던 조국은

2000년대 초반 어느 날이었다. 방현석, 김남일, 이대환 등의 작가들과 함께 무작정 차를 빌려 호찌민에서 닌호아를 향해 달렸다. 반레의 이야기 속에 등장한 전설적인 게릴라 쑤언을 만나기 위해서였다. 반레가 사는 호찌민에서 차로 족히 10시간은 걸리는 거리였다. 맨손으로 탱크를 11대나 때려잡아 ‘미군박멸용사’라는 칭호를 얻었다는 여전사를 만나리라는 기대감에 바람을 만난 돛처럼 가슴이 부풀어올랐다.

넝마 조각으로 외벽을 얼기설기 얽어놓은 듯한 허름한 집에서 다리 한 짝이 없는 쑤언이 목발을 짚고 우리를 맞았다. 한때 게릴라들 사이에 ‘산속 미녀’라고 불렸다는 쑤언은 산전수전 다 겪은 늙은 여인네처럼 신산해 보였다. 가재도구라고는 시커멓게 그을음이 낀 석유난로와 냄비 하나가 전부인 듯했다. 멀리서 온 손님이라고 쑤언이 밥을 먹고 가라며 붙잡았다. 냄비에 쌀을 안치고, 그 냄비에 채소를 볶고, 마지막으로 또 국을 끓였다. 다들 울음을 삼키려는 듯 꾸역꾸역 밥을 밀어넣었다.

그날 쑤언 때문에 마음이 아팠던 작가들은 다시 반레 시인에게 달려가 다짜고짜 따지듯이 물었다. “당신들이 그 모든 것을 바쳐 이루려던 조국이 지금의 베트남입니까? 대체 그 잘난 조국은 당신들에게 무엇을 해주었단 말입니까?” 반레가 눈을 껌벅이며 말했다. “조국에 바란 건 아무것도 없어. 우리는 그저 우리 세대의 몫을 다했을 뿐, 다음 세대는 또 그들의 몫을 살아가겠지.” 한국에서 온 작가들은 ‘역시 반레’라며 한국행 비행기에 몸을 실었다.

한국에도 번역 출간된 그의 자전적 소설 <그대 아직 살아 있다면>에서 어쩌면 반레 자신이었을 응웬꾸앙빈은 노잣돈이 없는 가난한 영혼이라서 황천강을 건너갈 수 없었다. 황천강의 뱃사공이 과거의 일을 전부 기억해내면 옥황상제에게 청해보겠노라고 하면서 빈은 과거를 거슬러 가는 여행을 시작한다. 결국 응웬 집안을 외롭게 지키는 할아버지가 망인을 위한 노잣돈인 제물을 태워 뱃삯을 마련해주지만 빈은 끝내 황천강을 건너는 것을 포기한다. 그 강을 건너면 이승의 모든 것을 잊는 망각의 죽을 먹어야 하기 때문이다.

부대원 300명 중 남은 이는 5명뿐

1975년 전쟁이 끝났을 때, 함께 입대한 부대원 300명 중 살아남은 이는 그를 포함해 오직 5명뿐이었다. 반레 안에는 그렇게 죽어간 수많은 ‘반레’가 둥지를 틀고 살았다. 그에게 글쓰기는 전쟁으로 폐허가 된 가슴속에 쓸쓸한 기념비로 남은 그 이름들을 하나하나 불러내는 일이었을 것이다. 반레의 남은 생은 다섯을 대신해서 죽은 동료 295명을 기억하는 데 온전히 바쳐졌다.

코로나19로 하늘길이 막혀 그의 마지막 가는 길을 배웅하지 못했다. 충분한 애도를 표하지 못했으니 더 오래 더 많이 아플 것이다. 반레처럼 친구의 이름으로 살 수는 없어도 죽어서야 되찾은 그의 이름 레치투이를 가슴에 품고 기억하는 일은 아직 살아 있는 우리의 몫이다.

그러니 반레, 아니 레치투이여.

그 강 사뿐히 건너시라.

살아 부여잡았던 그 모든 이름들 그만 내려놓고

그대가 “어린 시절 풀대롱으로 불어대던 비눗방울처럼”

가볍게 하늘로 날아오르시라.

구수정 한베평화재단 이사

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘자두농사 청년’ 향년 29…귀촌 7년은 왜 죽음으로 끝났나

후쿠시마 농어·가자미…오염수 방류 뒤 ‘세슘137’ 껑충 뛰었다

‘도로 친윤’ 국힘…이철규 원내대표 밀며 “욕먹어도 단일대오”

민희진, 1년 전 “어도어는 내 음악·사업 위한 회사” 인터뷰 재조명

“세빛섬 ‘눈덩이 적자’ 잊었나”…오세훈, 한강 토건사업 또?

‘학생인권조례’ 결국 충남이 처음 폐지했다…국힘, 가결 주도

의대교수 집단휴진에 암환자들 “죽음 선고하나” 절규

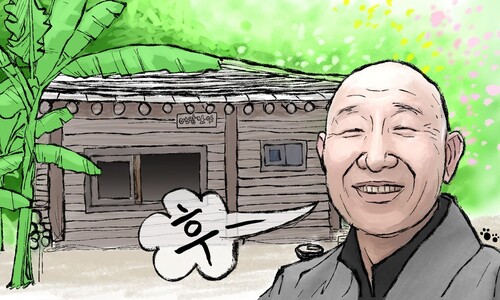

5평 토굴의 스님 “편하다, 불편 오래되니 ‘불’ 자가 떨어져 버렸다”

이재명 “채상병 특검 수용” 공개 압박…‘윤-이 회담’ 최대 화두 됐다

‘빅5’ 병원, 주1회 휴진 대열 서나…서울대·아산병원 첫 줄에