일러스트레이션 제천간디학교 이담

“아빠는 무언가 두려워하고 있다.”

2019년 10월8일 퇴원한 지 나흘이 흐른 날, 그날의 일기는 이 문장으로 시작한다. 치료에 오랜 시간이 걸리는 병을 앓는 나에게 퇴원이 의미하는 건 ‘회복 완료’가 아니라 ‘병원에 머물면서 받아야 할 급한 검사와 조치는 다 끝났음’이다. 집에 온 나는 거실에 앉아 햇볕을 쬐거나, 내 방 창가 천으로 덮개를 씌운 작은 나무 의자에 앉아 책을 읽으면서 시간을 보냈다. 아픈 나를 위해 집에서 많은 시간을 보내던 아빠는 방문을 벌컥 열고 들어와서 “나가자”고 말했다.

나는 아빠를 잘 모른다. 얼굴을 마주하고 대화하는 시간이 많지 않았다. 대화 내용도 아빠는 나의 부족한 예의와 공부 시간과 체력을 지적하고, 나는 각진 아빠의 화법을 지적하는 게 거의 전부였다. 어느 순간부터인지 아빠와 이야기하는 게 피곤하다고 느꼈다. 감정 소모를 최소한으로 줄이기 위해 최대한 가볍게, 장난스럽게, 재빨리 수습할 수 있는 선까지만 말하려고 노력했다. 예민하게 움츠러들어 있으면서도 아빠가 나를 인정하는 말을 해주기 바랐다.

10월8일. 서울 서초동 거리를 달리는 차 안에서 아빠는 잠시 머뭇거리다 “상황이 변한 게 없으니 너는 마음을 굳게 먹으면 되는 거야”라고 말했다. 아빠는 어떤 반응을 바랐던 걸까. 나는 아빠가 바라는 반응은 고사하고 솔직하게 반응하지도 않았다. 그날의 글에는 “나는 아빠가 방어기제를 작동시켜 언성을 높이는 것을 피하고 싶었기 때문에 ‘그럼요’ 따위의 대답을 했다”고 적혀 있다. 사실은 화가 났다. 상황이 변하지 않을 리 없는데 변한 게 없다고 말하는 아빠가, 고집스레 내 병을 부정하고 있는 것 같아서. 아빠는 힘든 시간을 보내는 딸에게 위로가 되어주고 싶었을 것이다. 감정을 어떻게 전달해야 나에게 닿을지 고민한 것도 짐작할 수 있었다. 다만 내가 바랐던 건 마음가짐에 대한 조언이 아니라, 병을 묵묵히 견디고 있는 것에 대한 칭찬과 격려였을 뿐이다. 지금은 아빠가 나에게 했던 말이 아빠 자신에게 하고 싶었던 말이었을지도 모른다고 생각한다. 딸이 아픈 건 아빠에게도 시련이었을 테고, 위로가 필요하고 굳게 마음을 먹어야 하는 이는 아빠 자신이었을 것이다.

아빠와 전보다 많은 시간을 보내면서 ‘아빠’라는 사람에 대해 생각하고, 아빠와의 관계를 고민할 일이 늘어났다. 아빠와 앞으로 어떻게 지내고 싶은 건지에 대해서도. 상처받는 게 두려운 마음에, 나는 아빠와 나 사이에 보호막을 둘러쳤다. 그것은 아빠와 마음 깊은 곳에서 자극을 주고받는 일을 차단했다. 아빠와 최근 몇 개월 동안 나눈 대화의 양이 많아졌다고 한번에 짠, 하고 그 보호막이 걷히지는 않는다. 너무나도 다른 아빠와 나의 대화의 온도를 동기화하는 작업을 더 많이 진행해야 한다. 오랜 시간이 걸릴 것이다.

나는 여전히 아빠가 어떤 사람인지 모른다. 하지만 내가 아빠를 사랑하고 아빠가 나의 큰 부분을 지탱하는 존재라는 건 안다. 그러므로 나는 아빠와의 관계를 포기하지 않고 덜 상처받고 덜 잘못하며 사랑하기 위해 생각한다. 아빠가 아빠의 방식으로 나를 사랑한다는 걸 잊지 말자고. 고백하자면, 그날은 학교에서 서울로 현장체험학습을 가는 날이었다. 아빠가 그 사실을 알고 외출을 계획했는지는 모르겠다. 하지만 그날 아빠의 차에 타고 있던 16살 아이는 친구들이 자신을 빼고 학교 밖에서 즐거운 시간을 보내고 있다는 사실에 사무치게 외로워하지는 않았다.

신채윤 학생

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

거짓 진술한 국방부 법무관리관 ‘대통령실 개입’ 은폐하려 했나

윤석열과 박근혜, 그 불길한 도돌이표

귀농하면서 대출 10억…시청 공무원이 소개한 ‘센터장’ 믿었는데

국힘, 이재명 25만원 민생지원금 반대…“물가 고통 연장될 것”

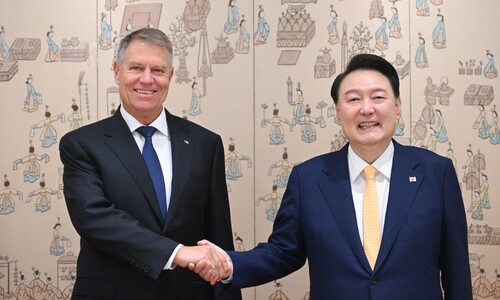

총선 뒤 첫 정상외교…김건희 여사 비공개 일정 참석

의성군 ‘자두 청년’ 향년 29…귀농 7년은 왜 죽음으로 끝났나

방시혁에 맞선 ‘민희진의 난’ 돌이킬 수 없다…뉴진스 앞날은?

윤 ‘정진석 비서실장’ 임명에 야당 “악수하자며 따귀 때려”

![[속보] 법무부, 윤 대통령 장모 최은순 가석방 보류 [속보] 법무부, 윤 대통령 장모 최은순 가석방 보류](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0423/53_17138609261923_20240423503156.jpg)

[속보] 법무부, 윤 대통령 장모 최은순 가석방 보류

대통령실 비서관 ‘해병 수사기록 회수 개입’ 정황…민주 “특검뿐”

![길 뒤의 길, 글 뒤에 글 [노랑클로버-마지막회]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/0212/53_16762087769399_20230203500028.jpg)