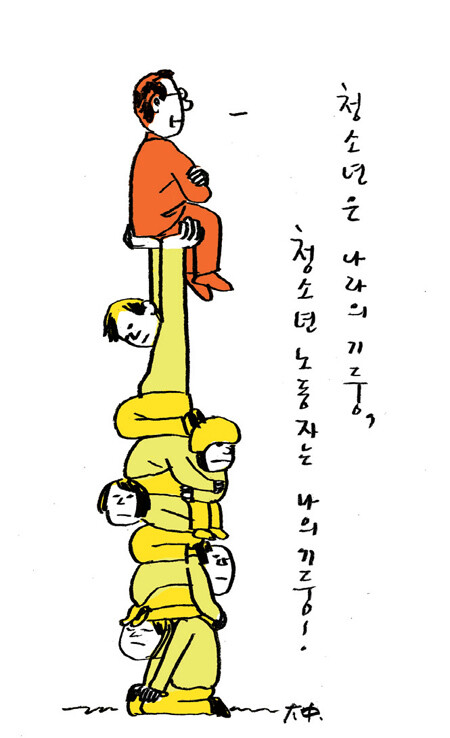

예상은 자주 빗나가곤 했다. 몇 해 전, 청소년들에게 최저임금도 주지 않기로 악명 높은 업체에 항의방문을 갔을 때였다. 적어도 업주들이 ‘힘들게 장사하다보니…’ 따위의 변명이라도 주워섬길 줄 알았다. 되레 그들은 기세등등했다. “법 다 지킬 거면 왜 굳이 청소년을 써?” “서툴고 무책임한 애들 써준 게 어딘데!” “가족처럼 대해줬더니 애들이 돈이나 밝히네.” 업주들은 노동법 준수의 대상이 되는 노동자가 아니라, 선심 쓰듯 일을 시켜줬고 용돈 주듯 대가를 쥐어준 ‘어린애들’에 대한 이야기로 맞받았다.

용돈이나 벌려는 사소한 노동?

일러스트레이션/ 김대중

순간 여러 깨달음이 스쳤다. ‘저임노동’ ‘지옥알바’와 같은 말만으론 드러내기 힘든, 청소년노동만이 품고 있는 세계가 있구나. ‘왜 아르바이트를 하느냐’는 질문을 받으면 움츠러든다던 청소년의 말이 노동하는 자신을 문제 삼는 듯한 세상의 시선에 대해 이야기하고 있었구나. 청소년노동이 미성숙하다고 단죄되는 이들의, 용돈이나 벌려는 (사소한) 노동으로 취급되고, 일탈이나 비행의 혐의가 덧씌워져 있는 한, 비판의 화살은 부당한 노동조건이 아니라 청소년을 겨냥할 수밖에 없겠구나. 이러한 커다란 오해와 편견의 세계를 청소년노동자의 육성으로 무너뜨리는 작업에 관심을 갖게 된 건 그래서였다.

나는 청소년이 배달일을 선호하는 이유가 약간 높은 시급 때문이라고 생각했다. 서빙처럼 사람을 직접 응대하지 않아도 된다는 게 중요한 고려 대상임을 그들을 만나고서야 알게 됐다. “도로에선 마스크를 쓰고 있으니 괜찮은데, 배달 가서 마스크를 딱 벗는 순간 어린 게 티 나니까 손님들이 막 대해요.” 마스크가 나이를 숨기는 위장의 도구이기도 하구나. 열아홉에서 3살을 올려 일자리를 구하자 ‘야/너’라고 불리던 호칭이 순식간에 ‘누구씨’로 바뀌더라, 대기하는 동안 옆사람과 잠깐 대화를 주고받았다는 이유로 벽 보고 서 있기를 시키더라, 음식물쓰레기를 버리는 일 같은 ‘허드렛일’은 늘 막내의 몫이더라 등 청소년노동과 관련된 법이나 정책 어디에서도 문제로 다루지 않는 밑바닥의 이야기가 들려왔다. 고용관계가 끝났다고 해도 자기에게 줄곧 반말과 욕을 해온 업주를 다시 만나는 건 삥 뜯기던 동네 깡패를 다시 만나는 기분이라는 이야기를 듣고서는 노동법 교육만으로는 청소년에게 도움이 될 수 없음도 깨달았다. 청소년노동자의 육성을 듣는 과정은 그/녀들의 삶과 노동을 더 깊이 헤아리고, 대책이라고 쏟아져나온 것들이 얼마나 현실을 비켜가고 있는지를 깨닫는 과정이기도 했다.

“악덕 업주를 알아보는 것도 능력이다.” 얼마 전 논란이 된 새누리당 김무성 대표의 말은 청소년들의 처지를 한 번도 헤아려본 적 없기에 나올 수 있는 말이었다. 부당한 노동조건을 알아채는 ‘촉’은 중요한 능력이나, 그 촉은 ‘꿀알바’는커녕 일자리 자체를 구하는 것조차 하늘의 별 따기인 현실 앞에선 힘을 잃는다. 악덕 업주가 따로 있다는 발상 자체도 구닥다리다. ‘야! 너!’로 불리는 청소년의 노동세계에서는 더더욱 수상한 변화가 찾아들었다. 일자리가 줄어든 것은 물론, 임금을 떼먹은 고용주가 누구인지도 알기 힘든, 노동법의 적용 대상도 되지 않는 일자리들만 남겨졌다. 배달 청소년은 예전에 비해 더 빨리, 더 위험하게 오토바이를 몰아야 간신히 비슷한 수입을 거둘 수 있는 ‘1인 사업자’가 되고 있다. 악덕 업주가 아니라 일자리의 성격 자체가 악덕인 세상이다.

어디 악덕 업주가 따로 있나고용관계에서 오는 종속성과 알바라는 지위의 취약성에 더해, 부려먹기 쉽고 막 대해도 괜찮은 존재로 여겨지는 청소년의 노동세계에는 여전히 우리가 듣지 못한 이야기들이 꿈틀거리고 있다. 무엇보다 그/녀들은 그저 당하기만 하고 구조를 기다리기만 하는 존재가 아니라, 소심한 복수를 꿈꾸고 다양한 방식의 생존전략을 만들어내고 있다. 그 이야기들이 이라는 책에 담겨 나왔다.

배경내 인권교육센터 ‘들’ 상임활동가한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

생존 해병 “임성근, 가슴장화 신고 물에 들어가라 지시했다”

진성준 “윤, ‘망나니 칼춤’ 류희림 해촉하고 언론탄압 사과해야”

나는 시골 ‘보따리상 의사’…평범한 의사가 여기까지 오려면

미 국무 부장관 “윤 대통령·기시다 놀라운 결단…노벨평화상 자격”

‘자두밭 청년’ 향년 29…귀농 7년은 왜 죽음으로 끝났나

하이브, 민희진 오늘 고발…“‘뉴진스 계약 해지’ ‘빈껍데기 만들자’ 모의”

“열 사람 살리고 죽는다”던 아버지, 74년 만에 백골로 돌아왔다

스페인 총리, 부인 부패 혐의로 물러날까…“사퇴 고심”

조국혁신당 원내대표에 황운하…10분 만에 만장일치로

해병 녹취엔 “사단장께 건의했는데”…임성근 수색중단 묵살 정황