카페에 들어갈 수는 없습니다. 눈발 날리는 거리에서 체온을 지키려면 별수 없습니다. 마냥 걷기로 합니다. 서울 용산구 이태원 119안전센터에서 출발해 언덕을 오르면 게이힐, 한 블록 더 오르면 이슬람교 서울 중앙성원, 오르락내리락 우사단길을 돌다가 세계음식문화거리 쪽으로 내려옵니다. 거리는 어두침침하고 몇몇 가게만 불을 밝혔습니다. 외국인 두어 명이 종종걸음을 칩니다. 불 켠 가게와 사람이 등대 같고 난로 같아 조금은 따뜻하게 느껴집니다. 한기가 꼭 날씨 탓만은 아니었나봅니다.

한때 휘황했던, 지금은 황량한 이태원 거리에서 상인들을 만났습니다. 동네 얘기를 해달라는 말에, ‘자유’라는 단어만은 빼놓지 않았습니다. 내가 누구이든 상관없이 존재할 수 있는 자유, 그런 채 부유하다가 우연히 마음 맞는 사람을 찾아낼 수 있는 자유, 그들과 같이 새로운 무언가를 만들어낼 수 있는 자유. 이를테면 느슨한 채 있다가, 어느 순간 함께 뜨거워질 수도 있는 가능성 같은 걸 말했습니다. 그런 게 차가운 익명의 도시에서 사는 재미 같기도 합니다. 내가 차린 가게가 이 도시에서 그런 공간일 수 있다는 게 상인들은 참 좋았답니다. “전혀 모르던 친구들이 우리 가게에서 만나서 지금까지 인연을 이어가고 왁자지껄 가게로 몰려오는 모습을 볼 때가 제일 뿌듯해요.”(DJ코난) 이 모든 자유가 어쩔 수 없이 멈춘 시간, 오뚝이처럼 되돌아갈 것이라는 의지와 영영 돌아가지 못할 것 같다는 불안이 오락가락하는 건 어쩔 수 없습니다.

불현듯 닥친 감염병 앞에 어떤 자영업자는 폐업을 생각했습니다. 돌연 희생자의 자리에 서서 묻습니다. 왜 재난의 고통은 한쪽에만 쏠리는지, 방역을 위해 희생한 이들을 위해 방역 덕분에 괜찮았던 이들은 도움을 줄 수 없을지. 낯익은 질문입니다. 재난 앞에 고통은 불가피한데, 늘 고르지 않았습니다. 더 극심한 희생을 겪은 이들은 매번 ‘이 고통을 나눠 질 방법이 없느냐’고 물었습니다. 제대로 답한 일은 드뭅니다. 최소한 지금 당장은 그들만의 이야기니까. 상인들은 영업정지에 대한 보상과 지원을 바랐습니다. 거기에 짐짓, 우리나라는 자영업자가 많고, 이 정도면 할 만큼 했으며, 재정지출에는 한계가 있고… 냉정한 대답을 속으로 생각했습니다. 지금은, 그들의 일이니까.

다만 그런 1년을 모두 함께 목격했습니다. 상상합니다. 또 언젠가 분명히 닥쳐올 재난 앞에 ‘전체의 안전을 위한 나의 희생’을 요구한다면? 아찔합니다. 어떻게든 희생자 자리에 서지 않도록 발버둥칠 것 같습니다. 느슨했던 우리가 서로의 존재를 느끼고 함께 뜨거워지는 경험을 해야 했던 1년, 그러지 못했던 1년을 보냈다는 게, 이쯤 되니 내 일 같기도 합니다.

아직 몸에 열이 솟지 않았으므로 계속 걷습니다. 한때는 사람과 그들 사이 온기를 품었을 가게들 사이에서, 재난 앞에 한 사람, 한 가게, 한 거리를 지키는 일의 의미도 좀더 생각해보기로 합니다.

방준호 기자 whorun@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘자두농사 청년’ 향년 29…귀촌 7년은 왜 죽음으로 끝났나

윤 대통령 “남은 임기 3년 도와달라”…낙선 의원들 격려 오찬

‘입틀막’ 대통령경호처, 총선 직후 1억원 ‘과학경호’ 행사 취소

‘국정운영 사과’ 압박하는 민주…“국정 옳다” 용산 불그락

민희진, 1년 전 “어도어는 내 음악·사업 위한 회사” 인터뷰 재조명

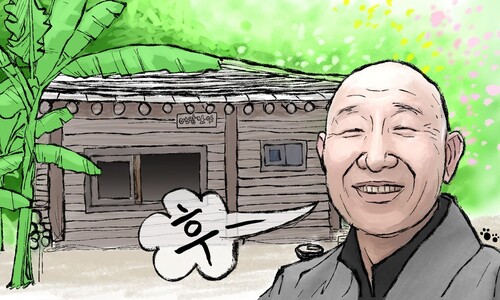

5평 토굴의 스님 “편하다, 불편 오래되니 ‘불’ 자가 떨어져 버렸다”

일제가 속은 ‘계산된 자백’…27살 비밀결사 리더의 진술 투쟁

이재명 “채상병 특검 수용” 요구…‘윤-이 회담’ 최대 화두 됐다

![[현장] 미 대학가 텐트 농성…“가자 고통에 비하면 체포가 대수냐” [현장] 미 대학가 텐트 농성…“가자 고통에 비하면 체포가 대수냐”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0424/53_17139401488024_20240424502126.jpg)

[현장] 미 대학가 텐트 농성…“가자 고통에 비하면 체포가 대수냐”

‘1인 가구 10평 원룸’ 살아라?…임대주택 면적 논란에 물러선 국토부