1319호 표지이미지

2000년대 초·중반 불법행위를 저질러 재판에 넘겨진 재벌 총수들이 서울 서초동 서울중앙지법에 출석하는 모습을 여러 차례 취재했습니다. 가장 대조적인 모습을 꼽으라면 정몽구 현대차그룹 회장과 이건희 삼성전자 회장이었습니다.

정몽구 회장이 법원에 나오는 날이면 아침부터 떠들썩합니다. 하얀 와이셔츠를 입은 30대 남성 100여 명이 법원 건물을 에워싸니까요. 이들은 정 회장이 법정으로 들어가는 길을 내어주는 ‘인간 방패’ 역할을 합니다. 한 명만 움직일 수 있는 공간을 남긴 채 두 열로 촘촘히 서서 그 누구도 정 회장에게 다가갈 수 없도록 몸으로 막아냅니다.

반면 이건희 회장은 수행비서만을 대동하고 단출하게 법원에 나옵니다. 법정으로 향하는 이 회장에게 기자들이 질문해도 이를 가로막는 부산한 움직임은 없습니다. 재판장(판사)이 주민등록번호를 묻자 이를 알지 못해 변호인 도움을 받을 만큼 ‘의전’에 익숙한 이 회장이지만 그래도 법원에 나오는 모습은 평범했습니다.

두 회장의 법정 출석 모습이 확연히 달랐던 이유는, 사용자(회장)를 견제하는 세력인 노동조합이 있느냐 없느냐의 차이였습니다. 정몽구 회장의 재판 때마다 방청석을 꽉 채우는 노조원들과 정 회장이 혹시 충돌할까봐 회사 쪽에서 ‘인간 방패’라는 대책을 마련한 것이니까요. “내 눈에 흙이 들어가기 전까지 노조는 안 된다”는 이병철 창업주의 유지에 따라 ‘무노조 경영’을 밀어붙인 이건희 회장은 재판받을 때조차 그 덕을 누린 것이지요.

제1319호 표지이야기는 무노조 경영을 위해 삼성이 이끌었던 전방위적인 정·관계 로비 전략과 실행을 좇아갑니다. 2005~2013년 복수노조와 정년 연장, 고용형태공시제 등 삼성에 불리한 법규제 시행을 늦추기 위해 삼성은 청와대와 국회, 노동부, 국가정보원, 법제처 등을 들쑤시고 다녔습니다. 법규제는 정부와 국회의 권한이지만, 삼성은 “네트워크와 섭외 능력이 있는 인사담당 임원”을 투입해 ‘국가 경영’을 시도했고 그 일부는 실현됐습니다.

총괄 지휘는 총수 일가를 보좌하는 삼성의 참모조직이 맡았습니다. 삼성의 참모조직은 ‘비서실(1959~1998)’로 시작해 구조조정본부(1998~2006)-전략기획실(2006~2008)-미래전략실(2010~2017)-삼성전자 사업지원TF(2017~현재)로 이름만 바뀔 뿐 그 역할은 같았고, 때로는 불법·탈법 행위도 서슴지 않았습니다. 2018년 검찰이 바이오의약품 위탁생산 업체인 삼성바이오로직스의 회계 부정을 수사하자, 삼성전자 사업지원TF가 조직적 증거 인멸·은닉을 주도한 것은 결코 우연이 아닙니다.

삼성전자 사업지원TF의 전신인 미래전략실이 삼성의 지역별 대관 조직인 ‘지역협의회’를 활용해 공무원 등을 접대하고 현금을 제공해왔음이 검찰이 수원 삼성전자 본사에서 압수수색한 미래전략실 문건에서 확인됐습니다. ‘무노조 경영’을 지켜내기 위해 주요 인사들을 관리해온 것으로 보입니다. 이런 치부가 드러날라치면 자료를 은폐하거나 돈으로 막기를 반복해온 삼성. 그 삼성의 민낯을 보여주는 ‘법 위의 삼성 미전실’을 <한겨레21>이 연속 보도합니다.

정은주 편집장 ejung@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

헌재, 형제자매·패륜가족에 ‘무조건 유산 상속’ 제동

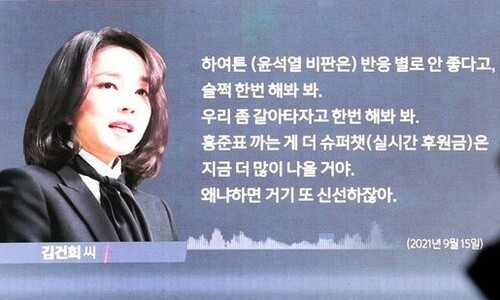

대법, ‘김건희 녹취’ 공개한 서울의소리에 “1천만원 배상하라”

‘김건희 주가조작’ 언급만 하면…방심위·선방위 벌써 5번째 제재

4월 26일 한겨레 그림판

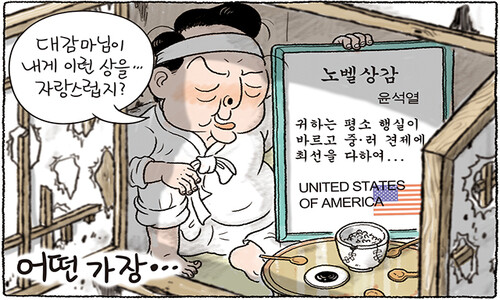

“윤석열·기시다 노벨평화상 감”…대통령실, 언론에 커트 캠벨 발언 공지

민희진 “빨아먹고 찍어 누르기”…하이브 “무속인 코치받아 경영”

친명도 이게 맞나…‘찐명’ 박찬대 민주 원내대표 단독 출마 기류

하이브, 민희진 오늘 고발…“‘뉴진스 계약 해지’ ‘빈껍데기 만들자’ 모의”

생존 해병 “임성근, 가슴장화 신고 급류 들어가라 지시했다”

‘자두밭 청년’ 향년 29…귀농 7년은 왜 죽음으로 끝났나