“꿈, 꿈은 꼭 물어봤으면 좋겠어.”(하어영 기자)

“네. 그건 꼭요, 선배.”(방준호 기자)

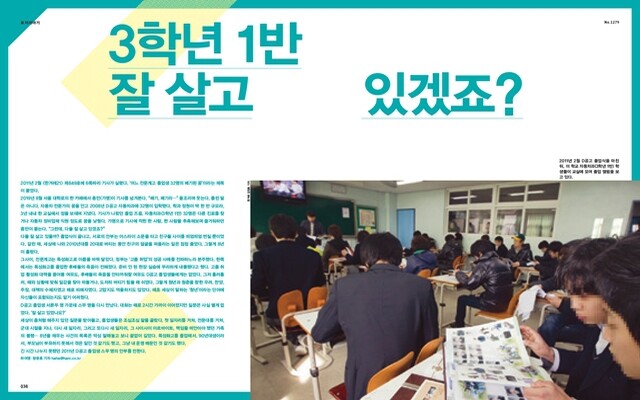

먼지 채 다 떨지 못한 오래전 하어영 선배의 취재 기록을 펼쳐두고 마주 앉아, 이제 스물일곱 살이 된 D공고 3학년1반 친구들에게 묻고 싶은 것을 꼽아봅니다. 소득, 고용 형태, 가정 형편, 이직 횟수 같은 현실적인 단어 목록 끝에 ‘꿈’ 한 자 적고 나니 괜히 뭉클합니다. 8년 전 기사(제849호)에서도 하어영 기자는 졸업 앞둔 3학년1반 32명의 꿈을 작은 표에 꾹꾹 눌러적었습니다.

하어영 기자와 제가 그 순간 같은 생각을 했을지는 (서로 민망하여) 확인해보지 못했지만, 대체로 비슷했을 것 같습니다. 아마도 각자의 20대, 청춘 같은 것들을 떠올렸을 겁니다. 객관적 현실을 뛰어넘는 낭만, 초라한 삶 앞에서도 기죽지 않게 하는 ‘빛나는 무언가’. 그건 한겨레 기자로 이름 붙여지고 싶은 선망일 때도 있었고, 의미 있는 기사 써서 세상에 존재 증명을 해보이고 말겠다는 치기 같은 것일 때도 있었고, 그저 좋은 글 써서 사람들한테 보여주고 싶다는 욕망일 때도 있었는데, 아무튼 그 덕에 추레한 몰골을 하고도 그럭저럭 청춘을 났습니다. 3학년1반 친구들을 다시 만나기 전 심호흡하듯 동물원의 <시청 앞 지하철 역에서>를 듣곤 했습니다. ‘언젠가 우리 다시 만나는 날에 빛나는 열매를 보여준다 했지’

그렇게 졸이며 꿈을 물어보는 순간, 스무 명은 한결같이, 짧게 때로는 아주 길게, 머뭇거렸습니다. 그러다가 이내 “평범한 삶” “좋아 아빠” 같은 것을 말했습니다. “내 자식 뭐 사달라고 할 때 돈 없다고 이야기 안 하는 것” “아내와 자식, 엄마까지 다 태울 수 있는 차를 가지는 것”. 현실에 맞붙은 듯한 꿈이 못내 아쉽다가, 그건 그것대로 좋다고 생각하다가, ‘빛나는 열매’ ‘낭만’ 운운하는 것 자체가 여유 있는 특정 세대, 특정 집단에 속한 누군가의 특권 같다는 생각도 해봤습니다. 결국 어떤 판단도 내리지 않고 미뤄두기로 했습니다. 우리 마음대로 이상적인 청춘을 정해두고 좋고 나쁨을 갈라내기에 꿈을 말하는 스무 명 목소리가 참 진지했습니다. 그래도 “평범해지는 게 저한테는 세상 가장 어려운 일”이라는 봉주의 말 앞에서는 어쩔 수 없이 먹먹해졌습니다. 스무 명 가운데 누군가는 세상의 벽 앞에 부닥치고, 타협한 끝에 지금 생각할 수 있는 최고의 ‘빛나는 열매’를 골라 들려준 것일지도 모릅니다.

“다들 여러 곳에서 힘들게 싸우며 살아가고 있네요.” 추석을 하루 앞두고 이들의 담임 선생님이 소감을 전해왔습니다. 선생님은 학교 안에서 품고 있던 3학년1반 아이들이 세상에 나가 잘 적응하는지 내내 걱정했습니다. 몇 년 동안 졸업생 근황을 기록해 보관해두기까지 했습니다. 사실 이번 기사의 절반 이상은 선생님께 기대 썼습니다.

“몇 명과는 10년 뒤 다시 보기로 약속했다”고 하어영 기자가 말했습니다. 나이 마흔을 앞둔 개인적인 처지와 2020년대의 세상이 한데 뭉쳐져 있을 10년 뒤 3학년1반의 꿈은 또 어떤 모습일지, 어때야 할지, 아직은 잘 모르겠습니다. 2011년, 2019년 3학년1반의 모습을 묶은 취재 기록을 다시 넣어둡니다. 되도록 먼지 붙지 않는 곳에 소중히 보관할 생각입니다.

방준호 기자 whorun@hani.co.kr한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘윤석열은 생각하지 마’…한동훈 총선 메시지가 ‘폭망’한 이유

홍세화의 마지막 인사 “쓸쓸했지만 이젠 자유롭습니다”

민주 “윤, G7 국제정세 논의서 배제…외교 기조 바꿔야”

‘비트코인 반감기’ 완료, 가격 안정세…4년 전엔 7배 수직상승

봄 맞아 물오른 버드나무 40그루 벤 뒤…5만평 모래톱 쑥대밭으로

‘제4 이동통신’ 드디어 출범…“가입자를 ‘호갱’에서 해방시킬 것”

일요일, 전국 흐리지만 미세먼지는 없어요

![이종섭의 ‘자백’, 윤석열 대통령을 향한다 [논썰] 이종섭의 ‘자백’, 윤석열 대통령을 향한다 [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17135264050993_20240419502589.jpg)

이종섭의 ‘자백’, 윤석열 대통령을 향한다 [논썰]

윤, G7 정상회의 초청 못 받았다…6월 이탈리아 방문 ‘불발’

대통령실 “윤 대통령-이재명 회담, 날짜·형식 정해지지 않았다”

![“나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰] “나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17134545443068_20240418503834.jpg)