S 제공

방송노동자 S가 처음 을 만난 건 2006년 여름이었다. 교복을 입고 서점에서 처음 집어든 의 표지 제목은 ‘사도마조히즘’. ‘19금’스러운 제목과 디자인이 감수성 예민한 소녀의 눈길을 끌었던 것. S는 “고등학생에겐 충격이었다. ‘사람 사이에는 권력관계가 작용한다’는 사실을 잘 풀어쓴 기억이 난다. 엄마와 친구들을 떠올렸다. 어려서 이해할 수 없는 표현이 많았다”고 털어놨다. 대학생이 된 뒤엔 과 외도를 했다고 고해성사한 S는 석 달 전 마음의 고향인 로 돌아왔다. S는 의 강한 영업력을 회상하면서 “영업을 적극적으로 해”라고 준엄하게 당부했다.

고등학교 때 읽었던 을 아직 가지고 있다고.

고등학생이 옆구리에 끼고 다니면 기분이 우쭐해지는, 특유의 허세를 충족했다. 뭐랄까, 내신성적이 나빠서 논술로 대학 가려는 학생들의 상징이었다. 정말 ‘힙’했다. 을 끼고 다닐 수는 없었다. (웃음) 편집과 디자인은 상을 줘야 한다. 외국 시사잡지 못지않다. 칭찬해. 당시엔 10대 성소수자 학생들과 여군 내 성폭력을 많이 다뤘다. 어린 내게 이 ‘우리 사회에 이런 사람들도 있다’는 걸 많이 알려줬다. 열심히 스크랩하며 읽었다.

가장 좋아한 코너는 무엇이었나.‘김소희의 오마이 섹스’였다. 기사 위치까지 기억한다. 페이지 오른쪽 위에 길게 자리잡은 상자 기사였다. 고등학생인 나는 누가 볼까봐 단숨에 읽어내려갔고, 최대한 빨리 페이지를 넘겼다. 실명을 드러내고 그렇게 써도 출판이 되는 게 신기했다. 요즘엔 팟캐스트도 많고, 언니의 조언 같은 칼럼이 많지만 그때는 ‘신박’했다. ‘X기자 부부의 주객전도’는 정말 ‘띵작’이었다. 팬이었던 나는 얼마 전 그분을 만났는데 필력과 달리 수줍음이 많아 놀랐다. 최근 구치소 르포도 잘 봤다.

최근 인상 깊게 본 기사는.‘대한항공 승무원 백혈병’ 기사였다. 탄탄한 기획이었다. ‘내가 제보를 받았으면 이렇게 기사를 쓸 수 있었을까’ 생각했다. 제보자의 기대를 저버리지 않았을 거라고 생각한다. 초심이 생각나는 기사였다. 사실, 내가 쓴 기사였으면 좋겠다고 생각했다.

을 보다 다시 돌아왔다.대학생 때 에서 이 분리될 때 넘어갔다. 이 ‘우리를 읽어달라’고 강하게 호소했다. 그런데 구독할 때는 마음대로지만 나갈 때는 아니었다. 영업을 엄청 ‘빡세게’ 했다. 이름은 기억이 안 나는데 ‘김 부장님’ 정말 짱이다. 구독 연장 시기가 다가오면 전화가 엄청 온다. 아무리 거절 의사를 밝혀도 구독을 끊으면 안 되는 이유를 끊임없이 설파했다. 은 좀 소극적이다. 구독료 안내도 연락도 없고. 뭔가 고상하긴 한데 절박한 느낌이 없다. 좀 열심히 팔면 안 되겠니. ‘엄근진’(엄격, 근엄, 진지)하지 않으면서 가볍지도 않은 같은 시사주간지가 잘나갔으면 좋겠다.

이재호 기자 ph@hani.co.kr전화신청▶ 1566-9595 (월납 가능)

인터넷신청▶ http://bit.ly/1HZ0DmD

카톡 선물하기▶ http://bit.ly/1UELpok

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘윤석열은 생각하지 마’…한동훈 총선 메시지가 ‘폭망’한 이유

윤, G7 정상회의 초청 못 받았다…6월 이탈리아 방문 ‘불발’

홍세화의 마지막 인사 “쓸쓸했지만 이젠 자유롭습니다”

조국 “윤 대통령, 내가 제안한 만남도 수용하길”

봄 맞아 물오른 버드나무 40그루 벤 뒤…5만평 모래톱 쑥대밭으로

대통령실 “윤 대통령-이재명 회담, 날짜·형식 정해지지 않았다”

‘죽은 듯 드러누운’ 장애인들, 장애인의 날에 체포됐다

‘제4 이동통신’ 드디어 출범…“가입자를 ‘호갱’에서 해방시킬 것”

![동물이 사라진 세상, 인간이 고기가 돼 식탁에 [책&생각] 동물이 사라진 세상, 인간이 고기가 돼 식탁에 [책&생각]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2024/0418/20240418503972.jpg)

동물이 사라진 세상, 인간이 고기가 돼 식탁에 [책&생각]

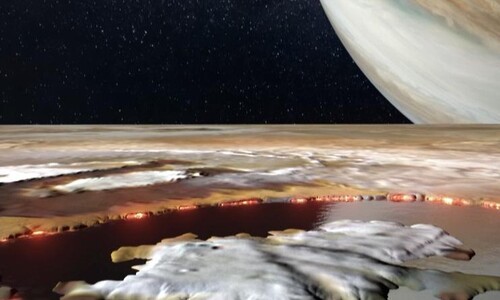

‘불의 천체’ 이오에는 폭 200km 용암 호수가 있다

![“나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰] “나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17134545443068_20240418503834.jpg)