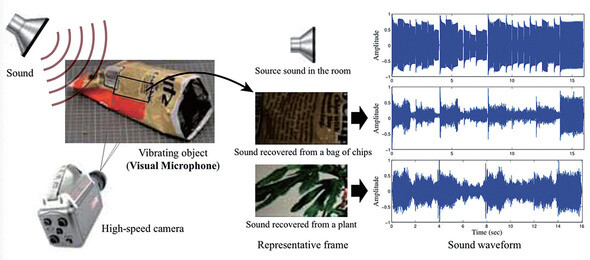

미국 매사추세츠공대(MIT)와 마이크로소프트, 어도비시스템스가 개발한 비주얼 마이크로폰 기술. 소리를 볼 수 있게 하는 기술이다. MIT 제공

엿듣고픈 마음은 인간의 타고난 욕망이다. 이 내밀한 욕망은 이따금 권력과 만나 은근한 화학반응을 일으킨다. 그렇게 음습한 감시의 유전자 체계가 형성된다. 미국 국가안보국(NSA)은 감시 프로그램을 심어 각 나라 대사관부터 일반 국민까지 무차별 도·감청했다. 1972년 미국 워터게이트호텔에선 도청기를 설치하려던 정보원이 적발돼 미국 대통령 사퇴로 이어졌다. 전화선(wire) 단자(tap)에 엿듣는 장치를 몰래 덧대는 도청(wiretapping)은 옛말이다. 무선랜 신호를 가로채거나 도청 프로그램을 심어 남의 집 거실을 엿보는 일도 심심찮게 일어나는 시대다.

그런데 이거 참, 웃어야 할까 울어야 할까. 비싼 첨단 도청 장비마저 필요 없는 날이 머잖은 모양이다. 외줄을 타고, 비좁은 환기구를 지나, 첨단 보안장치를 아슬아슬하게 뚫고 도청기를 설치하는 남자 주인공? 그런 개고생은 영화에나 던져주자. 힘들여 서버에 감시 프로그램을 설치하는 수고도 그만두자. 도청, 그거 참 쉽다. 감자칩 봉지만 있으면 된단다.

미국 매사추세츠공대(MIT)와 마이크로소프트, 어도비시스템스 과학자들이 ‘소리를 보는’ 도전에 나섰다. 이들은 남들이 무심코 잊고 지나가는 간단한 사실에 주목했다. ‘소리가 사물에 닿으면 진동이 발생한다.’ 그 진동은 너무나도 미세해서 우리 눈으론 도저히 구분할 수 없다. 이 진동을 맨눈으로 감지할 수 있다면 세상은 거대한 디스토피아로 변한다. 천지가 온통 사시나무 떨듯 덜덜 떨리게 느껴져 살 수 있겠는가.

하지만 세상은 엄연히 소리, 엄밀히 말하면 음파에 반응해 떨리고 있다. 맨눈으로 볼 수 없는 저 미세한 떨림을 동영상으로 녹화한 뒤 진동을 분석해 소리 정보를 뽑아낼 순 없을까. 그러려면 동영상 초당 프레임 수(fps)가 오디오 신호의 프레임 수보다 더 높아야 했다. 연구진은 6천fps를 찍는 초고속 카메라를 이용했다. 첫 실험은 방 안에서 진행됐다. 연구진은 동요 를 오디오 스피커로 틀어놓고 화분에 심은 관상용 식물의 미세한 떨림을 초고속 카메라로 촬영했다. 예상은 들어맞았다. 동영상에서 추출한 음파는 ‘비행기’의 음정 ‘미레도레 미미미~’를 정확히 재현해냈다.

연구진은 내친김에 사람 목소리도 뽑아내보기로 했다. 조건도 더 가혹하게 설정했다. 한쪽엔 초고속 카메라를 설치하고 4.5m 떨어진 반대편엔 감자칩 봉지를 놓았다. 둘 사이는 방음유리로 차단했다. 그런 다음 연구진은 스마트폰 스피커로 사람 말소리를 틀어주고 감자칩 봉지의 떨림을 촬영했다. 결과는 놀라웠다. 감자칩 봉지에서 뽑아낸 소리는 스마트폰에서 흘러나온 음성 내용과 정확히 일치했다.

굳이 값비싼 초고속 카메라가 필요할까. 연구진은 이번엔 60fps 수준인 일반 디지털일안반사식(DSLR) 카메라를 실험에 끌어들였다. DSLR 카메라로 찍은 영상은 지직거리는 잡음이 조금 들어갔을 뿐, 동요를 정확히 재생하는 데는 문제없었다. 심지어 사람 음성을 대상으로 한 실험에서도 DSLR 카메라 영상은 목소리 주인공이 남자인지 여자인지, 몇 명이 말하고 있는지 구분했다. 심지어 목소리 주인공이 누구인지도 정확히 집어냈다.

꼭 감자칩 봉지가 아니어도 상관없다. 연구진은 알루미늄포일이나 물컵 수면, 관상용 식물의 잎에서도 떨림을 포착해 음성신호로 변환하는 데 성공했다. 이들이 개발한 ‘비주얼 마이크로폰’ 기술은 8월10~14일 캐나다 밴쿠버에서 열린 컴퓨터 그래픽 콘퍼런스 ‘시그래프 2014’에서 공개됐다.

소리를 눈으로 보는 시대가 성큼 다가왔다. 당장은 이 깜찍한 신기술에 탄복하지만, 걱정도 뒤따른다. 우리 일상생활은 또 얼마나 더 팍팍하고 위태로워질 것인가. 노을 지는 호숫가에서, 저녁 밥상머리에서 가족과 도란도란 나누는 대화마저 현대 기술은 자꾸 가로채려 든다. 지금으로선 기괴한 상상일 따름이지만, 모를 일이다. 이를 ‘선험적 미래’로 받아들인다면 과민한 걸까.

감시가 일상화되면 감시자 없이도 스스로를 감시의 틀 안에 가두게 된다. 우리는 그렇게 권력에 길들여진다. 하긴 그게 새삼스러운가. 우린 지금 자식 잃은 슬픔으로 곡기마저 끊은 ‘길 위의 아버지’마저 사찰하는 나라에 살고 있는데. 인간에 대한 존엄이라곤 찾아볼 수 없는 매정한 감시사회에 감자칩 한 봉지 더해진다고 해서 더 나빠질 게 있겠느냐마는.

이희욱 기자 asadal@bloter.net

![[단독] 선방위 정당·단체 민원 100%, 국힘·공언련이 냈다 [단독] 선방위 정당·단체 민원 100%, 국힘·공언련이 냈다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/17134778819525_20240418503993.jpg)

![이승만·박정희를 국립묘지에서 파묘하라 [왜냐면] 이승만·박정희를 국립묘지에서 파묘하라 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0418/53_17134316400177_20240418503354.jpg)