동료들을 선동해 무모한 프로젝트를 감행한 연극 〈진동거울〉의 연출 겸 연기자 이정은

친하게 지내는 대학로 후배에게서 전화가 왔다. 공연하니까 보러오라고. 극단 이름을 물으니 ‘눈 위에 나’란다. 듣도 보도 못한 이름이라서 “아, 극단 하나가 또 ‘배째!’를 외치며 생겨났나 보구나”했다. 대표이름을 물으니 그런 거 없단다. 연출이름을 물으니 들은 이름이다. 이정은. 이정은? 배우 이정은 개인적인 친분은 없지만 한양대 연극영화과 88학번으로 나와 비슷한 연배의 여배우이고 내가 참 좋아하는 배우이기도 했다. 한동안 두드러진 활동이 없길래 그런가보다 했는데 연기가 아닌 웬 연출? 헌데 그 후배의 얘기가 내 마음을 답답하게 했다. 작품도 좋고 배우들도 실력을 인정받은 30대 배우들인데 마땅히 제작을 맡아줄 곳이 없어서 일단은 프로젝트 개념으로 뭉쳤고 제작비가 모자라 배우 네명이 각자 250만원씩 뱉어내고 시작을 했다는 거다.

또 망할까 걱정 안 돼?

250만원? 25만원 아니고? 무대 위에선 다들 펄펄 날지만 현실에선 융통성들이 없어서 끽 해야 알바 수준의 일거리들만 있는 그 친구들이 무슨 돈이 있다고 겁도 없이 그런 일을 저질렀을까 생각하니 친한 후배들도 아닌데 걱정이 덜컥 앞선다. “망하면 어쩌려고” 하는 생각과 함께 “얼마나 하고 싶으면…” 하는 생각이 들자 이 무모한 프로젝트를 선동질한 이정은을 만나보고 싶어졌다.

오랜만에 만났지만 그녀는 여전히 왕 털털한 모습 그대로였다. 난 예전부터 그녀를 보면 만화영화 에 나오는 코난 친구 포비가 생각났드랬다. 작은 키에 퉁퉁한 몸매, 손가락으로 대충 빗어넘긴 더벅머리, 헐렁한 셔츠, 헐렁한 면바지 그리고 덩치에 안 맞는 귀여운 눈까지 영락없는 포비다. 유일하게 포비와 다른 점이 있다면 그 귀여운 눈에서 뿜어져나오는 삐딱한 시선이었다.

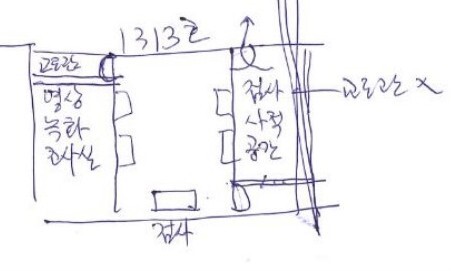

최민식의 동생으로 알려졌지만 이미 실력으로 인정받은 배우인 최광일 등과 함께 그녀가 ‘사고’를 친 이번 작품은 미국작품을 번안한 이란 작품으로, 현재 혜화동 로타리에 있는 동숭무대극장이란 소극장에서 공연 중이다. 팸플릿은 요즘 고등학생 학예회도 이렇게는 안 만들겠다 싶을 정도로 초라하고 무대도 가난하기 이를 데 없지만 일단 가정폭력을 다룬 작품이 갖는 힘이 좋고 무엇보다도 ‘진짜 연기’를 고민하는 배우들의 연기와 열정이 대학로 ‘주류’ 연극들 못지않다. 하긴 브로드웨이의 유명한 극장들보다 진짜 연기를 보려면 ‘오프’(off) 브로드웨이를 가야 하듯이 우리 대학로도 비록 스타 하나 없고 무대는 초라하지만 살아 있는 연기를 보고 싶은 사람은 ‘오프 대학로’를 찾아야 할 거다(아! 물론 잘 찾아야 한다. 가끔 ‘지뢰’가 있으니까).

얼마 전에 직접 제작을 했다가 망했단 얘길 들은 터라 도대체 이번에 또 망하면 어쩌려고 그러냐는 대안 없는 내 걱정에 그녀는 속 편한 얼굴로 안 그래도 빚이 잔뜩 있지만 하고 싶은 건 해야겠기에 한단다. 마흔 넘어서 하면 좀 웃길 꺼 아니냐고 키들거리면서…. 빚? 많지만 딸린 식구도 없고 몸 건강한데 그거 못 갚겠냐는 거다. 다른 ‘동지’들도 다 같은 생각이란다. 그녀와 그녀의 ‘동지’들은 이 공연이 끝난 뒤나 공연 중인 지금도 각자 학습지교사와 생수장수 등으로 살아갈 구멍들을 마련해놓은 상태다.

치열하다 못해 처연하기까지 한 이들의 각오는 생각보다 야물딱졌다. 아무리 헝그리정신으로 하는 작업이라지만 네명이 쏟아낸 1천만원으로는 턱도 없었다. 고참인 이정은은 예뻐하는 후배이자 대학로 출신의 스타인 신하균에게 전화를 해서 다짜고짜 “하균아, 너, 누나 믿지? 천만원만 꿔다오. 꼭 갚는다” 했고 무엇에 쓰일지 뻔히 아는 착한 스타 신하균은 그 큰돈을 선뜻 이들에게 빌려주었다. 난 그런 돈이 없기도 하지만 만약 있다면 대학로의 후배나 선배가 그런 부탁을 해왔을 때 신하균처럼 쿨하게 그럴 수 있었을까 생각하니 갑자기 ‘쪽팔림’이 느껴졌다.

연극의 길을 걷게 한 ‘이한열 애도’ 리본

배우라는 직업은 돈도 외모도 인기도 아닌 오로지 “연기를 어떡하면 잘할 수 있는가”만 고민하면 된다는 철학으로 사는 그녀. 하고 싶은 걸 하며 살아야 사는 거 같다는 그녀의 배우로 가는 길목 초입 역시 그녀다웠다. 고등학교 시절, 남 앞에서 뭔가 만들어 보여주는 걸 좋아했던 그녀는 친구들의 오락거리를 책임지는 역할을 도맡아했다. 그러던 고3 어느 날, 같은 반 반장이 “우리도 이한열 열사의 죽음을 애도하는 뜻에서 검은 리본을 달자”고 했고 자신은 그 검은리본 달기를 ‘선동’한 일이 있었다. 결과는 주동자인 반장은 졸업을 코앞에 두고 자퇴를 해야 했고 자신은 반성문을 쓰는 걸로 마무리됐다.

반장친구에 비하면 너무나 가벼운 처사였지만 그녀는 자기 의견 하나도 맘대로 말하지 못하는 세상에 나가는 게 너무나 두렵다는 생각을 하게 됐고, 하고 싶은 걸 하며 살아야 숨통이 트일 것 같아 예체능계도 아니었지만 평소에 관심이 많던 연극을 전공으로 하기로 결심했다는 거다. 연극을 전공으로 택한 동기가 동기니만큼 대학시절은 학생운동을 하며 보냈고 데뷔초기 땐 민족극을 하는 극단에도 있었다. 포비 같은 눈동자에서 언제나 ‘삐딱’함을 느꼈던 건 그런 내공(?)이 있었기 때문인가 보다.

배가 산으로 갈까봐 상징적으로 연출이란 직함을 맡았을 뿐 거의 공동창작이라는 이 작품엔 그녀도 배우로 잠깐 출연을 한다. 솔직히 연출로서의 기량보다 배우로서의 기량이 훨씬 뛰어난 그녀가 굳이 이런 프로젝트를 저지른 진짜 동기가 궁금했다. 배우로 안 팔리니까 연출로 전향을 하려는 거냐는 나의 속보이는 질문에 그녀는 포비 같은 눈을 깜박거리며 대답한다. 뭐가 되려고 뭔가를 해본 적이 단 한번도 없단다. 그저 더 나이 먹기 전에 같은 고민을 하는 동료들과 ‘진짜 연기’에 대해서 고민해보고 싶었을 뿐이란다. 진짜 연기라는 게 정의가 가능하다고 생각하냐 물으니 물론 아니란다. 그러나 ‘자아’가 깎여져서 솔직함만 남게 됐을 때 진정한 소통이 가능해지지 않겠느냐는 거다. 그 소통의 그 대상이 옆 사람이건 관객이건 말이다.

그는 ‘공부하는 프로’다

우리나라에 없는 게 석유말고 ‘괜찮은 남자’라고 누가 농담을 한 적이 있는 데 하나 더 있다. ‘공부하는 프로’다. 우리나라에 경력이 십년 이상 되는 ‘프로’들이 그네들처럼 겸손하게 공부하는 자세로 일을 한다면 석유쯤은 안 나와도 국력이 빵빵해지리라 믿어 의심치 않는다. 하지만 현실은 그렇지 않다. 일년만 하면 너도나도 다 전문가요, 남의 일에도 훈수만 두려할 뿐 자기 일에는 더 이상 배우려 하지 않는 사람들 투성이다.

영화, 텔레비전 종사자들에게 상을 주는 화려한 시상식장에서 거지 적선하듯이 찔끔찔끔 주던 연극상이 점점 없어져서 이제 연극연기상을 주는 곳은 한 군데도 없다고 한다. 이런 젊은 배우들이 원하는 것은 부귀영화가 아니다. 돈 안 되는 손바닥만한 트로피라도 하나 손에 쥐어주면서 “우리가 너희 지켜보고 있다. 잘한다. 열심히 해라”고 응원해주는 작은 관심이다. 아무도 관심 가져주지 않아서 이런 이들이 사라지게 된다면 우리 문화의 미래도 없다는 걸 명심해야 할 거다. 누가? 우리 모두가!

오지혜 | 영화배우

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 윤 “국정철학 흔들림 없다”…총선 당선자 일부에 전화 [단독] 윤 “국정철학 흔들림 없다”…총선 당선자 일부에 전화](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0418/53_17134162229486_20240418501758.jpg)

[단독] 윤 “국정철학 흔들림 없다”…총선 당선자 일부에 전화

검사실서 사기범 통화 6번 방치…징계받은 ‘이화영 수사’ 지휘자

![이승만·박정희를 국립묘지에서 파묘하라 [왜냐면] 이승만·박정희를 국립묘지에서 파묘하라 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0418/53_17134316400177_20240418503354.jpg)

이승만·박정희를 국립묘지에서 파묘하라 [왜냐면]

20년 앓은 희귀병 원망 않고, 떠날 때도 5명 살린 의연한 삶

5·18 유공자들, ‘북한군 개입설’ 지만원 상대 또 승소

‘똘레랑스’ 일깨운 홍세화 별세…마지막 당부 ‘성장에서 성숙으로’

“15살 이하는 영원히 담배 못 사”…영국, 세계 최강 금연법 첫발

![[단독] 특검법 임박하자 이종섭 ‘수사자료 회수, 내 지시 아니다’ [단독] 특검법 임박하자 이종섭 ‘수사자료 회수, 내 지시 아니다’](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0417/53_17133466788152_20240417503131.jpg)

[단독] 특검법 임박하자 이종섭 ‘수사자료 회수, 내 지시 아니다’

‘술판 진술조작’ 허위라는 검찰에 이화영 쪽 “출입기록 공개부터”

호텔 결혼식 ‘축의금’ 더 내야 해?…1만명한테 물어봤다

![[양희은] “나의 노래는 무서운 숙제”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2004/0428/021093000120040428507_58_1.jpg)

![[윤민석] 윤민석, 당신은 철들지 마세요](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2004/0413/021093000120040413505_66.jpg)

![[황정민] 뜨거운 박수로 ‘황정민을 지켜라’](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2004/0331/021093000120040331593_60.jpg)

![[기주봉] “당신이 보는 건 연극이 아니야”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2004/0318/021093000120040318501_101.jpg)

![[김C] 말리고 싶어요, 김C…](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2004/0304/021093000120040304499_86.jpg)

![[최형인] “그래, 우리는 번역극만 한다”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2004/0218/021093000120040218497_94.jpg)

![[김미화] ‘순악질 세상’을 따뜻하게…](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2004/0204/021093000120040204495_90.jpg)

![[이경실] “왜? 무슨 일 있었어?”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2004/0115/021093000120040115493_122.jpg)