2014년 7월 이탈리아 부세토에서 열린 베르디 국제 성악 콩쿠르에서 1위를 차지한 파에자노 파브리치오가 열창하고 있다. 베르디 국제 성악 콩쿠르 페이스북 갈무리

여러 해 전 호수가 눈부시게 아름다운 이탈리아의 어느 도시에서 있었던 일이다. 성악 국제 콩쿠르가 한창이라 크지 않은 도시지만 세계 각지에서 모여든 참가자들로 작은 골목골목마다 성악도의 기름진 목소리가 들려왔다. 1차 예선이 열리기 하루 전에 도착해 짐을 풀고 떨리는 마음으로 같은 숙소를 잡은 친구들과 밥을 해 먹고 억지로 잠을 청한다. 이튿날 순서 배정이 어떻게 나올지 궁금해하며 콩쿠르장에 도착한다. ‘제발 알파벳 역순이어라’ 바라보지만 야속한 진행위원 목소리가 들려온다.

“알파벳순으로 진행합니다.”

아뿔싸. P는 제법 뒷부분이라 한참 기다려야만 한다. 다른 이탈리아 소프라노 친구는 성이 A로 시작하는 통에 잠도 덜 깼는데 고음을 내야 한다며 투덜거리는 나름의 고충이 있더랬다.

이윽고 진행위원이 대기실 문마다 순서표를 붙이며 자기 순서 가까워지면 어디 멀리 가지 말라는 당부를 남기고 사라진다. 냉큼 순서표에 머리를 맞대고 자신의 순서를 가늠해본다. 어디 보자…. 다행히 오늘 자로 배정된 참가자는 70명가량으로 내 순서까지 얼추 60명만 기다리면 되겠네 했다.

꼭두새벽부터 곱게 화장하고 한껏 무대복을 꾸며 입고 온 게 아까우니 콩쿠르장에서 기다리려고 했으나 이는 초짜였던 나의 실수. 아침 새 지저귀는 소리를 들으며 온 나는 저녁 어스름에 부엉새가 부엉부엉 울 때가 돼야 겨우 노래할 수 있었다. 덩치에 비해 체력이 약한 편인지라 그날 저녁의 노래는 ‘집에 가고 싶어요’ 하는 절규에 더 가까웠더랬다.

한국에서 입시나 콩쿠르를 할 때는 기십 명 단위가 아닌 기백 명 단위에도 이 정도로 영겁의 대기를 타지 않는데 무슨 영문일까.

이탈리아에서는 입시나 콩쿠르를 할 때 대체로 1차 예선에서 지정곡이 아닌 자유곡을 부르게 한다. 단 2분짜리 곡이든 10분 넘는 곡이든 심사위원들은 중간에 끊는 법이 없다. 최종결선이 아닌 1차 시험, 예선에서조차 말이다. 정말 미안하지만 진짜 못 듣겠다 싶은 참가자가 있어도 다 듣더라.

거기다 중간중간 커피 타임 가지랴 끽연하랴 화장실 가고 식사하는 것은 물론, 막판에 누굴 붙일까 떨어뜨릴까 논쟁까지 펼쳐지면 몇 시간 연장은 덤이렷다.

한국에서 음악 입시 경쟁을 해본 사람들은 다 알 것이다. 오페라 아리아는 2분30초, 가곡은 1분30초 정도로 자를 것(물론 학교마다 내용이 상이하고, 필자가 대학 입시를 한 20년 전과 부디 달라졌기를 바란다만). 우리가 빨리빨리 민족이긴 하나 자신의 십 대 시절과 피땀 눈물을 응축한 것을 저 찰나와 같은 시간에 선보여야 하니 학생들이 가슴으로 음악을 느낄 시간이 있으려나 하는 안타까움이 앞선다.

이렇게 힘들게 입시를 치르고 졸업한 뒤 보는 시립합창단 시험은 더욱더 칼같다. 응시자가 준비해야 하는 지정곡은 달랑 한 페이지에 다 담길 정도로 짧다. 시험장에 들어간 성악과 졸업생은 컵라면이 채 익지도 않을 시간에 지정곡을 부르고 나온다.

필자가 몸담은 밀라노 스칼라극장의 합창 아티스트로서 시험을 칠 때는 지정곡만 책으로 한 권이다. 과장이 아니고 보통 4~6개 작품을 편집해서 책으로 한 권이 나온다. 1차, 2차 자유곡 아리아를 부르고 최종에 간 사람들이 이 곡들을 심사위원 앞에서 부른다. 시창시험 외에 지정곡만 부르는 데 한 지원자당 30분 이상 걸린다.

이탈리아에서 수많은 콩쿠르 심사위원을 했던 분들께 노래를 다 듣는 이유를 물었다. 우리나라에서는 좀 듣고 자르든지 아예 짜깁기해서 시간을 맞춰 준비한다 했더니, 그들은 한결같이 안타깝다는 반응을 보였다.

“위대한 작곡가들에 대한 존경심에서, 곡에 가위질하는 것이 영 마뜩잖다.” “연주자에 대한 최소한의 존중이다. 영혼을 다해 부르는 가수의 노래를 중단하고 싶지 않다”는 등 멋지고 숭고한 이유가 나열됐다.

나는 물었다. “혹시 이탈리아 사람들은 기함하게 느려터진 행정에 단련돼서 기다리는 데 도가 튼 게 아닐까요?”

내 질문에 빵 터진 선생님 몇 분과 여전히 진지한 대답을 찾는 선생님들의 높아지는 언성을 듣다보니 새롭게 다른 의문이 떠오른다.

한국에서 토론 프로그램을 볼 때 왕왕 벌어지는 일들, 한 후보의 말이 끝나기 전에 대립각을 세운 후보가 끼어들어 말을 막는 모습을 보면 서로 주먹만 안 날렸다 뿐이지 싸우는 분위기로 후끈하다. 또한 친구들 사이에서 수다를 떨 때조차 내가 말하는 중에 자꾸 끼어드는 친구를 보면 기분이 썩 유쾌하지만은 않다.

한편 이탈리아 방송을 한참 듣다보면 기가 빨린다. 이유인즉 쉴 틈 없이 이어지는 ‘겹치는 오디오’ 때문이다. 분위기는 화기애애하고 즐겁다. 이 사람이 저 사람을 무시하는 분위기가 전혀 아닌데도 동시다발로 서로 하고 싶은 말을 해댄다. 부드러운 환경에서도 이 정도니 패널들 간에 언쟁이라도 시작되면 서둘러 리모컨을 찾아 볼륨을 낮춰야 한다.

이탈리아 사람들은 이런 부분에서 큰 불편함이 느껴지지 않는다고 한다. 서로 동시에 말을 해대도 잘 들리나보다. 어쩐지 오페라에서 각 배역이 자신의 이야기를 동시에 해대는 데는 이유가 다 있었구나.

푸치니의 오페라 <라 보엠>에서 사중창을 들어보면 미미와 로돌포, 무제타와 마르첼로 이렇게 두 커플이 각자 다른 사정을 노래한다. 첫 번째 커플, 헤어질 위기의 미미와 로돌포는 자신들의 좋았던 추억을 하나하나 떠올리며 헤어지더라도 추운 이 겨울이나 지나거든, 그때는 따스한 해님이 함께해줄 테니 등 온갖 시적 어구를 써가며 고상한 대화를 나눈다. (그도 그럴 것이 로돌포는 시인이다.) 반면 두 번째 커플 무제타와 마르첼로는 오페라는 고상하다는 선입견을 깨준다. 시적인 대사라기보다 서로 욕도 한 바가지씩 날려주며 원색적으로 다투는데 실제 싸움을 방불케 한다. 성격도 내용도 다른 네 사람의 대사와 멜로디가 뒤섞이는데 그 결과물은 환상적이다.

혼돈의 끝판왕, 로시니 오페라의 콘체르타토 부분은 전체 배역에 합창까지 더해져 정신이 하나도 없다. 하지만 이탈리아인의 삶이 그대로 담긴 “정신없이 뒤섞인 듯하나 희한하게도 미적으로 도출되는” 이 ‘즐거운 혼돈’을 어찌 사랑하지 않을 수 있을까!

밀라노(이탈리아)=글·사진 박사라 스칼라극장 성악가

*이탈리아 밀라노에서 스칼라극장 성악가로 활동하는 박사라씨가 이역만리에서 벌어지는 일을 유쾌하게 집필하는 칼럼입니다.

1. <라 보엠> 사중창. 두 커플의 이야기.

https://youtu.be/0ZGDmpduIHE

2. <세비야의 이발사>. 혼란하다 혼란해.

https://youtu.be/1Usi5bA84bY

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

정부, ‘1천명’까지 물러섰지만…의협·전공의·교수, 이것도 거부

‘윤석열은 생각하지 마’…한동훈 총선 메시지가 ‘폭망’한 이유

홍세화의 마지막 인사 “쓸쓸했지만 이젠 자유롭습니다”

“소박한 자유인 홍세화, 당신이 있어 근사했습니다”

윤, G7 정상회의 초청 못 받았다…6월 이탈리아 방문 ‘불발’

![여전히 ‘옳다’는 대통령…“힘으로 압박해야” [공덕포차] 여전히 ‘옳다’는 대통령…“힘으로 압박해야” [공덕포차]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0420/53_17136151954278_20240419502749.jpg)

여전히 ‘옳다’는 대통령…“힘으로 압박해야” [공덕포차]

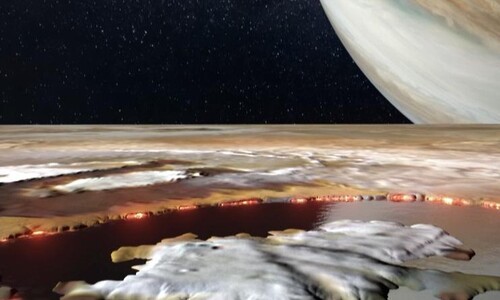

‘불의 천체’ 이오에는 폭 200km 용암 호수가 있다

봄 맞아 물오른 버드나무 40그루 벤 뒤…5만평 모래톱 쑥대밭으로

조국당 “미·일 중심 일방외교 탓 G7 초청 불발”

민주 “윤, G7 국제정세 논의서 배제…외교 기조 바꿔야”

![“나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰] “나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17134545443068_20240418503834.jpg)