일러스트레이션 이강훈

자칼은 4월에 태어났다. 6월이 되자 비가 쏟아져 강이 불어났다. 자칼이 이렇게 말했다. “내 생에 이토록 거대한 홍수를 본 적이 없구나.” 이 이야기는 조지 오웰이 영국 일간지 <트리뷴>에 쓴 칼럼에서 인용한 인도 속담이다. 속담 속 자칼처럼 우리는 각자의 경험에 기초해 상황을 이해할 수밖에 없고, 이 경험이 바로 차이를 만들어낸다. 경험이 다르면 동시대에 같은 문제를 접해도 판단과 행동이 다를 수밖에 없다.

세대 차이가 대표적이다. 젊은 세대가 나이 든 세대를 잘 이해하는 건 처음부터 불가능한 일인지도 모른다. 전 독일 총리 빌리 브란트와 이탈리아의 여성 언론인 오리아나 팔라치가 1973년 나눈 대화를 보면 이런 대목이 나온다. “당신은 다음 세대가 더 나은 세상에서 살 수 있도록 여러 가지 일을 해왔다. 혹시 오늘날 청년들이 배은망덕하다고 생각하는가? 너무 맹목적이라고 생각하는가?” 반정부 시위를 하는 청년들을 어떻게 생각하느냐는 팔라치의 질문에 브란트는 이렇게 답한다. “청년들은 오늘의 현실과 어제의 비참을 비교하지 않는다. 그들이 비교하는 건 오늘의 현실과 내일의 가능성이다.”

빌리 브란트의 말처럼 각자의 경험은 모두 다르다. 그가 뒤에 덧붙인 말처럼 ‘그들은 그들의 시간을, 나는 나의 시간을 방어’할 수밖에 없고, 각자 위치에서 최선을 다하는 것 외에 다른 방법이 없을지도 모르겠다. 그럼에도 한 사회가 큰 변화를 만들어내려면 포기하지 말아야 하는 방향이 있다. 바로 ‘같음’을 만들어내는 일이다. 물론 차이를 이해해야 진정한 같음도 가능하겠지만, 끝없이 차이를 드러내는 것만으로 바꿀 수 있는 게 별로 없다.

게다가 원래 진보가 세상을 바꾸는 전략은 다름에도 불구하고 ‘같다’는 것을 증명하는 거였다. 즉, 보편적 주체를 찾아내는 것이다. 그 주체가 시대에 따라 민족이기도 하고, 노동자이기도 하고, 시민이기도 했다. 그렇게 보편적 다수를 형성할 때, 그 ‘쪽수’의 힘으로 세상을 바꿀 수 있었다. 버락 오바마 전 미국 대통령이 한 말처럼 변화는 그저 ‘산수’일 뿐이다.

심지어 그 보편적 주체가 꼭 다수가 아니기도 하다. 예를 들어 ‘노동자가 세상을 바꾼다’라는 구호가 한 시대를 지배했던 것은, 자영업자보다 노동자 수가 더 많아서가 아니라, 노동자라는 주체가 그 시대가 변화하는 방향에 힘을 가장 크게 미치는 존재였고, 노동자라는 이름 아래 함께하는 주체들이 확장될 수 있었기 때문이다.

오늘날 청년 세대의 요구가 중요한 이유도 마찬가지다. 인구학적으로 청년 세대는 계속 장년 세대에게 수적으로 밀리겠지만, 그들의 요구가 사회 전체의 변화를 끌어내는 핵심이기에 전 세대가 주목하는 것이다. 그렇다고 해도, 청년이라는 이름 아래 함께하는 주체들이 확장될 수 없다면, 이들 세대의 요구로 인한 사회의 변화는 불가능하다.

새해가 밝았다. 전세계가 코로나19로 인해 불평등해진 시대의 고통을 이야기한다. 이 고통이 너무 커서 어떻게 해결해야 할지 엄두가 안 날 지경이다. 당연히 이 고통은 차별적이고 차등적이다. 그러나 그 차별과 차등을 드러내는 것만으로 충분한가. 차별과 차등을 없앨 이 시대의 ‘보편적 주체’는 어떻게 만들어질 수 있는가. 그 답을 찾는 데 도움이 되지 않는다면, 그것이 아무리 진보적 가치를 이야기하더라도 과연 세상을 바꾸는 데 도움이 될 수 있을까. 그저 4월에 태어난 자칼의 독백에 지나지 않겠는가.

김보경 출판인

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

헌재, 형제자매·패륜가족에 ‘무조건 유산 상속’ 제동

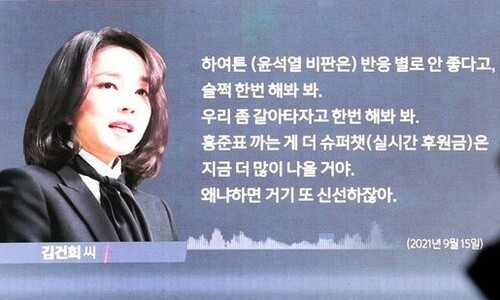

대법, ‘김건희 녹취’ 공개한 서울의소리에 “1천만원 배상하라”

‘김건희 주가조작’ 언급만 하면…방심위·선방위 벌써 5번째 제재

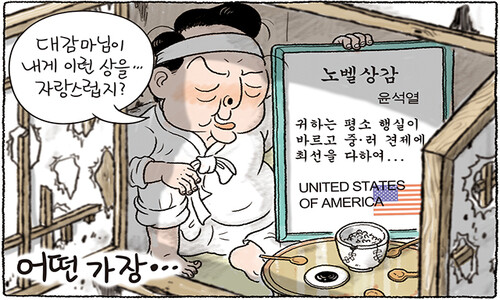

4월 26일 한겨레 그림판

“윤석열·기시다 노벨평화상 감”…대통령실, 언론에 커트 캠벨 발언 공지

민희진 “빨아먹고 찍어 누르기”…하이브 “무속인 코치받아 경영”

친명도 이게 맞나…‘찐명’ 박찬대 민주 원내대표 단독 출마 기류

하이브, 민희진 오늘 고발…“‘뉴진스 계약 해지’ ‘빈껍데기 만들자’ 모의”

생존 해병 “임성근, 가슴장화 신고 급류 들어가라 지시했다”

‘자두밭 청년’ 향년 29…귀농 7년은 왜 죽음으로 끝났나