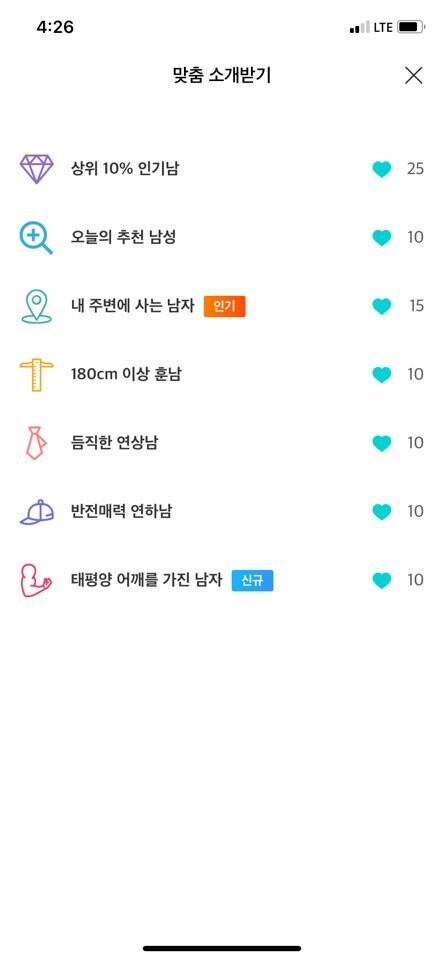

한 데이트앱의 화면.

불면이 잦아질 무렵, 잠 대신 빠지게 된 건 데이트앱이었다. 연애를 시작한 이래 언제나 ‘자만추’(자연스러운 만남 추구)였다. 앱으로 만남 상대를 찾는 건 인위적이고, 가볍고, 위험하다고 생각했다. 남성과의 진지한 관계에 데고 난 어느 날, 오히려 낭만성을 덜어낸 ‘차가운 친밀성’(온라인 공간에서 사적 자아·감정이 공적으로 전시되며 맺는 관계 형태)은 어떨까 궁금해졌다. 그동안은 데이트앱 사용자는 ‘쉬운 여자’라는 자기검열을 하지 않았나 하는 생각도 들었다.

심리적 장벽을 넘고 데이트앱에 접속하니 신세계가 펼쳐졌다. 사이키 조명과 테킬라 샷에 취해 판단이 흐려지곤 했던 클럽과 달리, 이성적으로 이성을 고를 수 있었다. 소개팅처럼 주선자 눈치를 보지 않아도 됐다. 데이트앱은 ‘지인 100% 차단’을 내세워서 오히려 자유로움이 배가됐다.

다양한 매칭 전략을 내세우는 여러 데이트앱을 설치했다. 앱마다 ‘접근법’이 달랐다. 스펙, 외모, MBTI(성격유형검사) 등 성격, 여성친화적, 채팅 위주, 목소리·손글씨 등 아날로그 감성…. 종교인 전용, ‘돌싱’ 전용 앱은 써보지 못했다. 데이트앱은 쇼핑앱의 ‘오늘의 핫딜’처럼 ‘오늘의 이성’을 알려줬다. 앱은 다 달랐지만 또 다 똑같았다. 학력·외모·나이로 강조점이 달라졌던 남성과 달리, 여성인 나에겐 요구되는 건 단 하나, 사진이었다.

데이트앱은 ‘자존감 앱’이란 별칭을 갖고 있다. 그 말을 체감할 정도로 남성들의 호의가 쏟아졌다. ‘세상의 절반은 남자’란 사실을 눈으로 확인해줬다. 낯선 사람들과 사회적 거리가 단숨에 좁혀지고, 평소 만나기 어려운 모델 같은 사람들과도 매칭됐다. 기존 내 인간관계망과 매력 자원에 견줘 ‘관심 가성비’가 상당히 높았다. 푸시 알림이 울릴 때마다 앱을 켰다. 만남은 만남을 불렀다. 만남을 늘릴수록 더 많은 만남을 원하게 됐다. ‘더 완벽한 사람이 있지 않을까.’ ‘여차하면 다른 사람 찾으면 되지.’

데이트앱을 시작한 지 한 달쯤 되자 내가 진짜 ‘자유롭게’ 만나고 있는 건지 헷갈렸다. 또 하나 헷갈린 건 내 취향이라 확신했던 ‘외모’다. 이른바 명문대 출신, 전문직을 앞세운 이들은 식상했고 ‘남페미’에게도 여성혐오를 겪었다. ‘예술남’은 문단 내 성폭력 고발 이후 낭만성에 회의가 생겼다. 그러면서 남는 게 외모였다. 내가 외모로 선택당하는 대신 그들을 외모로 선택하고 싶은 마음이 들었다. ‘위시 리스트’처럼 저장하고 견줬지만, 사실 나는 얼굴을 보고 있지 않았다. 잘 관리된 몸, 패션 센스부터 프로필 배경의 방 인테리어, 여행지 국적 등 (자본에 따라 달라지는) 조건에 따라 외모 ‘취향’이 널뛰고 있었다. 나는 ‘외모’를 내세우며 복잡한 계산을 하고 있었다.

무엇보다 나는 여전히 정상 섹슈얼리티 손바닥 안에 있었다. 내가 아무리 프로필에 ‘페미니스트’라고 적어도, 가부장제의 ‘아내-여자친구-가볍게 만날 여자-성매매 여성’ 구별짓기 중 가볍게 만날 여자에 속할 뿐이었다. 오히려 ‘비연애 페미니스트’라면 부담 없이 가볍게 만날 상대로 보는 남성도 있었다. 결국 좋은 관계는 오프라인에만 있을까? 그러고 보니 왜 친구와 가족은 앱으로 매칭하는 일이 어색할까? (계속)

도우리 작가

*연재를 시작하며: 요즘 ‘청년문화’를 다룰 때 소재의 신선함에만 초점을 맞춘다. 이 칼럼에선 흔히 다뤄지는 청춘의 봄(春) 대신 ‘겨울’(冬)을 드러내려 한다. 지금, 여기, 어떤 청년이 왜 데이트 앱, 사주, 근손실, 주식 등에 빠지는지를 이제 곧 서른이 되는 필자가 풀어간다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

의대 정원 1000~1700명 줄 듯…결국 물러선 윤 정부

김건희 여사에 명품백 건넨 목사, 스토킹 혐의로 입건

“누구든 선한 길로 돌아올 것”…자유인 홍세화의 믿음

윤 대통령-이재명 통화, 다음주 단독 회담…고물가 논의할듯

봄 맞아 물오른 버드나무 40그루 벤 뒤…5만평 모래톱 쑥대밭으로

자유인 홍세화의 ‘고결함’…외롭고 쓸쓸해 아름다웠다

대마도 인근 규모 3.9 지진…영남권서 진동 감지

‘제4 이동통신’ 드디어 출범…“가입자를 ‘호갱’에서 해방시킬 것”

조국·이준석·장혜영 등 야6당…‘채 상병 특검 촉구’ 첫 야권연대

이란-이스라엘 공격 주고받기, 체면 살리고 피해는 최소화

![“나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰] “나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17134545443068_20240418503834.jpg)