졸업식을 유튜브로 중계하고 있다. 연합뉴스

“엄마, 3초 뒤에 밥 먹으라 해줘!”

8살 아이가 방에서 뛰쳐나와 외쳤다. 방송사 카메라가 거실에서 어머니를 인터뷰하고 있었지만 아이의 외침은 그런 상황쯤 가볍게 찢을 수 있었다. 3초 뒤라니. 지금 배고픈 건가, 3초 뒤에 배고플 예정인 건가. 의문은 곧 해결됐다. 아이가 “아, 다시 해줘!”라며 엔지(NG)를 선언했기 때문이다. 어디서 많이 본 풍경이었다. ‘한 번만 다시 해주세요!’ 외치는 촬영 현장이 언뜻 스쳐 지나갔다. 그렇다. 그는 본인의 브이로그(일상을 찍은 동영상 콘텐츠)를 만드는 이른바 ‘유튜버’였다. 이 사회의 꿈나무이자 유튜브 꿈나무를 마주한 순간이었다.

과연 누구의 카메라 REC(녹화) 버튼이 더 빨갛게 달아오를 것인가. 한 지붕 아래 다른 촬영이 동시에 진행되며 묘한 긴장감이 흘렀다. 그저 아이의 놀이라기엔 범상치 않았는데 단순히 밥 먹는 장면이 아니라, 밥 먹으러 가는 ‘연결’ 신(장면)을 찍겠다는 점이 특히 놀라웠다. 연결 신이 왜 중요한가. 방에서 대뜸 식탁으로 가기보다 엄마가 ‘밥 먹어!’ 해주면, 식탁 신으로 물 흐르듯 연결될 수 있기 때문이다. 편집기 앞에서 몇 년을 좌절하고 익힌 노하우였다. 그런 평범하고 자연스러운 순간을 찍기 위해 때론 3초의 ‘큐 사인’을 주는 인위적 밑작업이 필요하다는 것을, 이 8살 아이는 벌써 알고 있었다. 어느새 그는 다음 장면 소품인 과자를 야무지게 쥐고 외쳤다. “봉지 뜯는 소리가 중요하니까 조용히 해줘!” 단호한 디렉션(지시)이었다.

과자 달라고 칭얼대는 아이는 많았지만, 과자 먹는 장면을 찍을 테니 조용히 하라는 아이는 인류사 최초의 등장 아닐까. “나중에 커서 유튜버가 될 거야?”라고 묻자 아이가 오히려 황당하게 쳐다본다. 신나게 싸이월드 하는데 누군가 “이담에 싸이월드 지기가 될 거니?”라고 묻기라도 한 듯. 어른들은 장래희망 선호 조사 같은 것에 호들갑 떨어대지만, 딱히 그런 거 아니고 ‘이르케 놀면 기분이 조크든요!’라는 듯 말이다. 결국 어떤 세대의 탁월함, 혹은 개개인의 재능도 하늘에서 뚝 떨어지는 게 아니라 유년기에 자연스럽게 주어지는 놀이와 연관 있는 것 아닐까. ‘천부적 재능’이란 ‘천부적 놀이’의 다른 말일지도.

1990년대생 방송사 피디(PD)인 나의 경우, 대학 즈음에야 스마트폰이 나온 TV 키즈 끝물로서 방바닥에 누워 TV 보길 즐기며 컸다. 촬영과 편집은 갈고닦아야 할 전문성이었고, 매사 많은 사람과 칼 같은 시간이 걸려 있는 만큼 책임감이 매웠다. 방송이 가끔 주는 가슴이 웅장해지는 순간(!)으로 고단함을 달래는 게 이 바닥의 규칙이었다. 하지만 이 신인류는 어떨까. 영상을 찍고 자르고 붙이는 행위 자체를 즐기고, 편집에 필요한 술수까지 자연스럽게 익힌 세대가 어른이 된다면? 방송이란 게 워낙 지성보다 동물적 감각이 필요한 순간이 많기도 하여 인공지능도 별로 두렵지 않았는데, 진짜가 나타났다. 이 시대의 꿈나무가 두렵다!

똑똑, 유튜브란 이름으로 ‘영상시대’가 문을 열어젖혔다. 원하든 원치 않든 이미 누구에게나 찾아왔다. 선택은, 변화를 마지못해 받아들이거나, 애써 외면하거나, 갖고 놀거나. 사랑과 두려움을 담아 적는다. 시대의 싸대기를 맞아도 우직하게 전통을 지키는 방망이 깎는 노인, 아니 방송 만드는 피디의 주변, 작고 큰 파동에 대하여.

정파리 방송사 피디

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘윤석열은 생각하지 마’…한동훈 총선 메시지가 ‘폭망’한 이유

윤, G7 정상회의 초청 못 받았다…6월 이탈리아 방문 ‘불발’

홍세화의 마지막 인사 “쓸쓸했지만 이젠 자유롭습니다”

조국 “윤 대통령, 내가 제안한 만남도 수용하길”

봄 맞아 물오른 버드나무 40그루 벤 뒤…5만평 모래톱 쑥대밭으로

대통령실 “윤 대통령-이재명 회담, 날짜·형식 정해지지 않았다”

‘죽은 듯 드러누운’ 장애인들, 장애인의 날에 체포됐다

‘제4 이동통신’ 드디어 출범…“가입자를 ‘호갱’에서 해방시킬 것”

![동물이 사라진 세상, 인간이 고기가 돼 식탁에 [책&생각] 동물이 사라진 세상, 인간이 고기가 돼 식탁에 [책&생각]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2024/0418/20240418503972.jpg)

동물이 사라진 세상, 인간이 고기가 돼 식탁에 [책&생각]

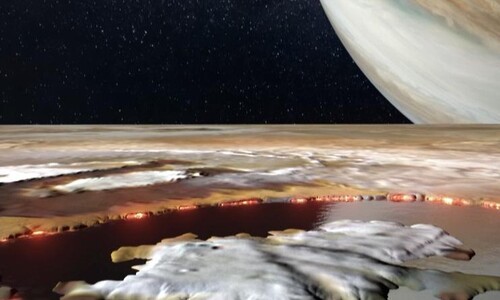

‘불의 천체’ 이오에는 폭 200km 용암 호수가 있다

![[유튜브 꿈나무] 업로드는 로또다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/112/imgdb/child/2020/1207/16073269840369_8916073268335791.JPG)

![“나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰] “나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17134545443068_20240418503834.jpg)