일러스트레이션 제천간디학교 이담

내가 아주 어렸을 때, 초등학교에 들어가기 전에는 인스턴트식품과 거리가 꽤 먼 생활을 했던 거로 기억한다. 언니가 아토피를 앓았기 때문이다. 빵도, 짭짤한 과자도, 값싸고 달콤한 사탕도, 알록달록한 음료수도 전부 나와 상관없는 것이었다. 목이 마르고 달콤한 것이 마시고 싶으면 오미자청이나 매실청을 물에 타서 마셨고, 집에서 먹는 주전부리는 늘 과일이나 감자, 고구마 같은 농작물이었던 것 같다.

라면을 처음 먹은 것이 초등학교에 입학하기 전이었는지, 후였는지는 모르겠다. 집 안에서는 고사하고 밖에서도 잘 먹지 못했고, 먹을 때마다 양심의 가책을 느꼈다. 하지만 몸에 안 좋은 음식을 먹는다는 죄책감을 잊을 만큼 인스턴트 수프가루의 매운맛이 황홀했던 것 같다. 언니의 아토피는 다행히 차츰 나아졌다. 언니가 초등학교 고학년이 되었을 때는 식품 제한이 아주 느슨해져서 주말 점심 같은 느지막한 끼니를 라면으로 때우는 일도 가끔 있었다. 야식으로 먹기도 했다.

내가 병을 진단받은 뒤 병원에서 약을 조절하고 몸 상태를 판단하는 척도는 염증 수치다. 염증 수치가 좋아지면 상태가 나아진다고 본다. 라면이 병든 몸에 약으로 작용할 가능성이 만무하니 엄마가 라면에 대해 전보다 엄격해지는 것은 당연하다. 원인을 알 수 없는 병에 걸렸으니 명확한 기준은 없지만, 최대한 몸에 좋은 것을 먹도록 조절하는 수밖에 없었다. 라면의 자극적인 매운맛이, 다양한 약의 부작용으로 약해진 위장을 공격한다는 사실도 한몫했다. 엄마는 단호하게 “당분간 라면은 금지야”라고 말했다. 납득이 안 가는 조처가 아니었으므로 나도 알겠다고 대답했다. 그리고 혼자 생각했다. ‘차라리 라면이 무슨 맛인지 모르던 어린 시절이었다면 라면을 금지당하고 나서 이렇게 강하게 라면이 먹고 싶지는 않았을 텐데. 라면 먹고 싶다.’

내가 많이 아쉬워하니까 엄마는 가끔 라면 먹는 것을 허락해주신다. 병원에 다녀와서 염증 수치가 좋았을 때나, 너무 우울해할 때. 금지당하지 않았다면 이렇게까지 강한 충동이 들진 않았을 것이다. 라면을 먹으면 제대로 식사했을 때보다 속이 더부룩하다는 걸 나도 잘 알기 때문에 전엔 매일매일 라면이 먹고 싶다고 생각하진 않았으니까. 지금은 라면이 먹고 싶다.

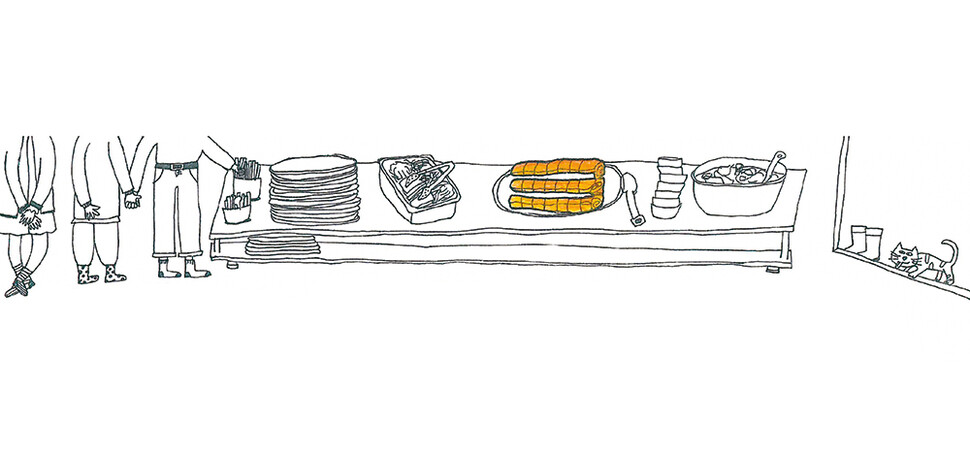

라면이 먹고 싶을 때마다 편의점에 들러 컵라면을 하나씩 산다. 아주 매운 것, 조금 덜 매운 것. 면발이 굵은 것, 가는 것. 해물맛이 나는 것, 불맛이 나는 것, 닭고기가 함유된 것… 종류도 다양하다. 집 밖에 나갔다가 들어올 때마다 라면이 하나씩 늘어간다. 지금 내 방 구석에는 컵라면 아홉 개가 얌전히 쌓여 있다. 내가 앉아 있는 의자의 높이와 맞먹는 키의 라면탑이 유혹적으로 서 있다. 혹자는 굴비 한 번 쳐다보고 밥 한술 뜬다던데, 나는 집에서 노트북으로 수업 한 교시를 듣고 라면을 지그시 바라본다. 병원에 가기 싫다는 생각이 들면, 염증 수치가 좋아졌을 때 어느 라면부터 뜯을지 고민한다. 방 정리를 할 때 색깔과 크기에 맞춰 다시 안정된 탑을 쌓다보면 부자가 된 기분이 든다. 혼자 이렇게 웃기는 행동을 하는 것도 처음이다, 라고 생각하며 새어나오는 웃음은 덤이다.

가족도 나의 라면 모음에 별다른 유감을 표하지 않는다. 오히려 라면탑의 한 층은 엄마가, 한 층은 언니가 투자했다. 우스워하는 눈치다.

나중에 언젠가 제약 없이 마음껏 라면을 먹게 되면 그때는 왠지 가득 쌓인 라면을 다 먹고 싶다는 마음이 안 들 것 같다. 틈틈이 주변 사람들의 취향을 반영해서 모으는 중이다. 기꺼이 나줘주고 싶은 날이 오면, 마음에 드는 맛으로 골라 가져가라고 말할 거다.

신채윤 고1 학생

*‘노랑클로버’는 희귀병 ‘다카야스동맥염’을 앓고 있는 학생의 투병기입니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

의대 정원 최대 1000명 줄어들 듯…결국 물러선 윤정부

봄 맞아 물오른 버드나무 40그루 벤 뒤…5만평 모래톱 쑥대밭으로

윤 대통령-이재명 다음주 단독 회담…윤 제안으로 통화

윤석열 대통령, ‘채 상병 특검’ 거부만 할 건가

여권 “이대로가면 망해”…윤 대통령 지지율 23% ‘최저’

“이스라엘, 이란에 미사일 공격”…‘핵시설 밀집’ 이스파한 공항 폭발음

“나는 장발장, 홍세화 선생은 등대였다”…이틀째 조문 행렬

![박영선·양정철 기용설…‘제2의 최순실’ 비선 의혹 점화 [공덕포차] 박영선·양정철 기용설…‘제2의 최순실’ 비선 의혹 점화 [공덕포차]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17135175058517_20240419502384.jpg)

박영선·양정철 기용설…‘제2의 최순실’ 비선 의혹 점화 [공덕포차]

외신 “이스라엘이 미사일 공격”, 이란은 부인…피해 숨기기?

윤 대통령-이재명 통화, 다음주 단독 회담…고물가 논의할듯

![길 뒤의 길, 글 뒤에 글 [노랑클로버-마지막회]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/0212/53_16762087769399_20230203500028.jpg)

![“나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰] “나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17134545443068_20240418503834.jpg)