.

‘여여(如如)하다’라는 말이 있다. ‘여여’란 흔들리지 않고 변함없는 마음이나 모습을 의미한다. 조금 더 찾아보니 ‘본연 그대로의 모습’이라는 산스크리트어 ‘타타타’(tatahta)를 한자어로 의역한 것이라고. 이 말을 알게 된 건 15년 전 인문학자 김경집 선생님에게서 받은 전자우편에서였다.

선생님은 늘 “여여하시지요?”라는 말로 인사를 건넸다. 이어 간결한 용건과 함께 따듯한 당부의 말로 글을 맺었는데, 기억에 따르면 이런 내용이었다. 당신의 안목을 믿는다, 기획에 자신감을 가져라, 어려워 말고 수정 요청해라…. 혹자는 ‘그게 뭐라고’ 대수롭지 않게 여기겠지만, 당시 내겐 어떤 말보다 힘이 되고 위로가 되었다. 모름지기 저자란 깍듯이 모셔야 할 분으로 얼토당토않은 요구에도 “네”라고 답해야 했던 어린 편집자에게 머리 희끗희끗한 선생님이 보여주신 일에 대한 예의는 실로 존경스러웠다. 선생님은 가끔 사무실에 들러 올망졸망 모여 일만 하는 우리에게 나답게 사는 법과 다양한 삶의 이야기를 들려줬다. 성장하려면 내 목소리를 힘껏 내고 강단 있게 끌고 나가야 한다는 것도 선생님을 통해 배웠다.

깨달음은 컸으나 기대만큼 성장하진 못했다. 탁월한 매출로 회사에서 입지를 다지면 다질수록 궁극의 편집자 모습에서 점점 멀어지는 느낌이었다. 출간 종수와 매출에 신경 쓰다보니 명확지 않은 콘셉트, 설득력 떨어지는 차례, 어딘가 어설픈 책 꼴 등 여기저기 빈틈이 생겼다. 김경집 선생님과의 첫 기획도서 <청춘의 고전>에도 그 모자람이 고스란히 남아 있다. 조직에서의 인정과 편집자로서의 만족은 다르다는 걸 그제야 체감했다. 그렇다고 이제 와서 포지션을 바꿀 수도 없는 노릇이었다. 방법은 하나, “책을 제대로 만들어보고 싶어서요. 퇴사하겠습니다.” 20여 년 직장생활 중에 가장 호기로운 퇴사가 아니었나 싶다. 가장 인정받을 때 왜?

다행히 이직한 회사는 기획하기에 너무도 좋은 환경이었다. 함께 작업하고 싶을 정도로 글 잘 쓰는 기자가 주변에 넘쳤고, 기획이 괜찮으면 매체 지면에 연재 제안도 가능했고, 간간이 저자 소개도 들어와 기획은 척척 계약은 착착 모든 일이 순조로웠다. 더욱이 당시 재직한 대표는 ‘이 책은 정말 책다운가’에 질문을 던지는 분으로 적어도 그달 매출 때문에 후다닥 출간해버리는 일은 하지 않았다. 내가 찾던 출판사다운 출판사였다. 자연스럽게 김경집 선생님과의 첫 책에 대한 아쉬움을 불식할 기회도 곧 찾아왔다.

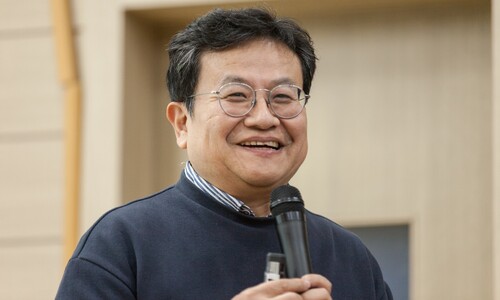

2년6개월이란 기다림에 비해 원고는 다소 아쉬웠다. 히말라야를 걸으며 하루에 하나씩 삶의 화두를 잡고 인문학자의 시선으로 현실 문제를 짚어보는 게 콘셉트였는데, 그 흐름이 지루했다. 이대로 출간해도 그럭저럭 괜찮을 거라고 선배가 조언했지만 조금 더 욕심내보기로 했다. 18개의 주제를 정하고 히말라야에서 쓴 글과 현실에 돌아와 쓴 글을 구분한 뒤, 그 사이에 그림을 넣어 쉴 틈을 주었다. 원고는 계속 다듬고 보충해야만 했고. 고백하건대, 지난한 작업이었다. 선생님은 <생각을 걷다> 프롤로그에 그때의 힘듦을 슬며시 남겨두기도 했다. “그의 손을 거치면서 군더더기는 덜어내고 따끔한 비평을 통해 단단해졌다”고.

알다시피 어린 편집자의 비평에 달가워할 저자는 없다. 선생님은 늘 그렇듯 열린 분이었다. “편집자의 판단이 맞을 겁니다. 분부대로 합지요.” 꼼꼼하게 읽고 폭넓은 이해로 원고의 가닥을 잡아나간 일, 저자와 편집자 사이에 믿음과 배려가 없었다면 불가능했을 것이다. 이 글을 쓰다보니 너덜너덜해진 원고를 마주하고 당황했을 선생님의 얼굴이 주마등처럼 눈앞을 스친다. “선생님, 여여하시지요?”

글·그림 오혜영 출판 편집자

*오혜영 출판 편집자의 ‘책의 일-편집자’ 편을 마치고 다음에는 ‘책의 일-창업’ 편이 시작됩니다. 그간 수고한 필자님 감사합니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

생존 해병 “임성근, 가슴장화 신고 물에 들어가라 지시했다”

진성준 “윤, ‘망나니 칼춤’ 류희림 해촉하고 언론탄압 사과해야”

나는 시골 ‘보따리상 의사’…평범한 의사가 여기까지 오려면

미 국무 부장관 “윤 대통령·기시다 놀라운 결단…노벨평화상 자격”

‘자두밭 청년’ 향년 29…귀농 7년은 왜 죽음으로 끝났나

하이브, 민희진 오늘 고발…“‘뉴진스 계약 해지’ ‘빈껍데기 만들자’ 모의”

“열 사람 살리고 죽는다”던 아버지, 74년 만에 백골로 돌아왔다

스페인 총리, 부인 부패 혐의로 물러날까…“사퇴 고심”

조국혁신당 원내대표에 황운하…10분 만에 만장일치로

해병 녹취엔 “사단장께 건의했는데”…임성근 수색중단 묵살 정황