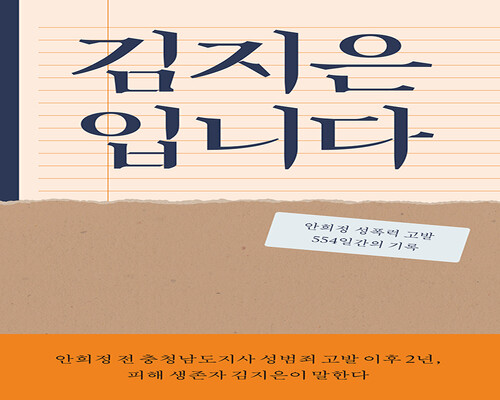

<김지은입니다>, 봄알람 펴냄, 266쪽

김지은, , 봄알람 펴냄, 266쪽

유력 대선 주자였던 안희정의 성폭력을 고발해 세상을 놀랜 김지은이 책을 썼다. 제목은 거두절미하고, . 서점에서 한참 망설이다가 힘든 싸움을 잘 버텨준 저자에게 미안함과 고마움을 전하고 싶어서 샀다. ‘좋아요’를 누르는 마음이랄까. 책은 샀으나 읽고 싶지는 않았다. 자세한 사정은 알고 싶지 않았고, 아니 안다고 생각했고, 무엇보다 내 것이든 남의 것이든 상처를 보는 건 괴롭다. 괴로운 건 질색이다. 하기 싫은 숙제를 해치우듯 버스 안에서 설렁설렁 책장을 넘겼다.

“세상을 향한 두 번째 말하기를 결심했다. 살기 위해 선택했던 첫 번째 말하기가 극심한 고통을 주었기에 한참을 주저했다. …글을 쓰는 동안, 적어도 그 시간만큼은 외롭지 않았다. 나를 묵묵히 지지해주는 누군가와 나긋이 대화를 나누는 기분이었다.”

눈시울이 뜨끈했다. 혼자 백지를 채워나갈 때 비로소 안심되던 시간이 내게도 있었기에, 그의 고독이 손에 잡힐 듯 다가왔다. 처음으로 그가 궁금했다. 김지은은 어떤 사람인가? 어떤 사람이기에 “여성의 역할은 침묵을 지키는 것”(바울로)이라고 가르쳐온 이 세상을 향해서 한 번도 아니고 두 번씩이나 말할 용기를 냈을까?

당찬 투사를 상상하며 읽었다. 아니었다. 갑작스러운 ‘미투’ 소식을 들은 지인들이 ‘오죽하면 (네가) 그랬겠냐’고 이해하며 걱정했을 만큼, 그는 잘 참고 배려하는 사람이었다. 큰소리를 내기는커녕 큰소리로 이름이 불렸다고 울음을 터뜨리던 소심한 아이였다. 그런 사람이 두려움을 무릅쓰고 세상에 나선 것은, 후배가 자신 같은 피해자가 될 수 있다는 사실 때문이었다. 심신이 무너져내리는 제 고통도 고통이지만, 자신이 침묵하면 범죄가 계속되리란 사실에 용기를 냈던 것이다. “나의 상처는 어떻게든 숨기고 가릴 수 있겠지만, 멈추지 않는 범죄를 방조하며 살 수는 없었다.”

자신의 상처에만 마음 쓰고, 상처 입지 않으려 침묵으로 범죄를 묵인하고, 남들도 다 그런다고 강변하는 세상에서, 그는 피해자보다 방관자로 사는 게 더 괴롭다고 말한다. 고발 이후 2차, 3차 가해가 이어지는 죽음 같은 시간, 제 손으로 제 몸을 때리고 자학하며, “제발 누군가 이 분노가 멈출 수 있게 ‘이해해. 공감해. 동의해’ 하고 말해줬으면 좋겠다”고 애원하면서도, 그는 타인을 염려했던 것을 후회하지 않는다. 오히려 함께하겠다는 약속을 후배에게 지킬 수 있었음에 안도하고, 다른 피해자와의 연대를 배웠음에 감사한다.

그에게 왜 피하지 않았냐고, 왜 진작 그만두지 않았냐고 묻는 이들이 있다. 그러나 범죄 사실을 처음 알린 날부터 대법원에서 범죄가 최종 인정되기까지 554일의 기록을 읽고 또 읽으며 나는 묻고 싶었다. 김지은씨, 당신은 어떻게 이처럼 성실한 민주주의자가 될 수 있었나요? 당신은 어떻게 사막 같은 환경과 운명을 원망하는 대신 뜨거운 눈물로 초록을 일구는 선인장이 될 수 있었나요? “오랫동안 외면했던 고통을, 늦었지만 나는 진심으로 멈추고 싶었다. 미투를 했고, 삶을 포기하지 않았다”고 말하는 당신의 그 힘을 배우기 위해 나는 지금 무엇을 해야 할까요? 단호하지만 너그러운 그는 기다려줄 것이다. 부끄럽게 나이만 먹은 선배가 사막에 뿌리를 내릴 때까지. 그래서 나는 지치지 않고 나아갈 작정이다. 그래야 한다.

김이경 작가

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

봄 맞아 물오른 버드나무 40그루 벤 뒤…5만평 모래톱 쑥대밭으로

의대 정원 1000~1700명 줄 듯…결국 물러선 윤 정부

김건희 여사에 명품백 건넨 목사, 스토킹 혐의로 입건

“누구든 선한 길로 돌아올 것”…자유인 홍세화의 믿음

‘제4 이동통신’ 드디어 출범…“가입자를 ‘호갱’에서 해방시킬 것”

윤석열 대통령, ‘채 상병 특검’ 거부만 할 건가

윤석열 대통령, 주요 7개국 정상회의 초청 못 받아…‘G7 플러스 외교’ 무색

대마도 인근 규모 3.9 지진…영남권서 진동 감지

윤 대통령-이재명 통화, 다음주 단독 회담…고물가 논의할듯

멤버십 58% 올린 쿠팡, 해지 방어에 쩔쩔

![[여자의 문장] 오늘은 남은 날들의 첫날](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1226/53_16089104864529_3816089104598297.jpg)

![[여자의 문장] 지금 내 옆에 한 역사가 있구나](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1205/53_16071542872292_5316071542603478.jpg)

![[여자의 문장] 긴즈버그가 살아 있다면](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1107/53_16046788066306_4016046787948322.jpg)

![[여자의 문장] 이이효재 선생님의 사랑 덕분에](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1016/53_16028376100073_3316028375771239.jpg)

![[여자의 문장] ‘말해야 알지’에서 ‘말하면 뭐 해’로](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0918/53_16004060688722_7416004050542492.jpg)

![[여자의 문장] 온몸이 담덩어리였던 여자](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0831/53_15988548501725_9015988548343815.jpg)

![[여자의 문장] 끝까지 사는 것, 내 의무이고 책임](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0724/53_15955930226408_1815955929999131.jpg)

![“나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰] “나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17134545443068_20240418503834.jpg)