일러스트레이션 이우만

한 주 안에 두 해가 공존하는 이번 주는 연말연시라는 말이 잘 들어맞는다. 2020년. 내게 이 숫자는 어쩐지 우주를 연상시킨다. 어릴 적 주말 아침을 간절히 기다려 영접하던 우주 서사, 의 시대 배경은 서기 2221년. “기차가 어둠을 헤치고 은하수를 건너면 우주 정거장에 햇빛이 쏟아지네.” 주제가를 따라 부르다보면 비장한 멜로디에 자주 울컥해졌다. 만화처럼 2221년에 정말 인간은 우주를 떠도는 기계인간이 돼 있을까. 그걸 확인해보려면 이번 주부터 200년은 더 살아야겠지만 우리는 당장 내일의 안녕도 알 수 없고 과거의 기억에서도 자유롭지 못하다.

오빠 잃고 이젠 엄마까지 잃겠네2019년 4월 개봉한 영화 . 개봉일을 기다렸음에도 극장에서 볼 엄두를 좀체 내지 못했다. 며칠 전 늦은 밤 TV 채널을 돌리다 우연히 보게 된 이 영화는, 시작하고 좀 지난 뒤 제목이 화면에 떠올라 처음엔 무슨 영화인지도 모르고 봤다. 그렇게 영화에 접속한 뒤엔 채널을 돌리거나 전원을 끌 수 없었다. 아들 수호를 잃은 엄마(전도연)는 살긴 살되, 텅 빈 채로 살고 있었다. 이 영화는 그러니까 여전히 사랑하는 이의 부재를 견디는 사람들의 이야기다.

밤이면 현관 센서등에 정신을 집중하는 엄마는, 센서등이 켜질 때 바람과 같이 수호가 찾아온다고 믿기 때문에 늘 거실에 이불을 펴두고 잔다. 엄마는 ‘유가족’들과 마주치길 꺼린다. 저마다 아이들의 부재를 감당하려 애쓰는 유가족들은 아이와의 기억을 끌어모아 견디는 중인데, 그 일련의 행위가 수호 엄마에겐 통증을 불러일으키기 때문이다. 아들은 마지막 순간 배 안에서 엄마에게 전화했지만, 엄마는 아들의 외침을 듣지 못했다. 사랑하는 이가 나를 필요로 한 그 순간, 내가 없(었)다는 ‘부재의 시간’이 엄마를 끈질기게 괴롭힌다.

대신 엄마는 혼자만의 방식으로 수호를 만난다. 수호의 새 옷을 사와 수호 방에 걸어두는 엄마. 수호의 동생이자 엄마의 둘째 아이인 초등생 딸 예솔은 이젠 세상에 없는 오빠 옷만 있고, 늘 엄마 옆에 있는데도 제 옷은 없는 서운함을 감추고 대신 밥을 깨작거린다. 그게 마음에 안 드는 엄마는 아이의 수저를 뺏고 “먹기 싫으면 먹지 마! 오빠는 추운 데서 밥도 못 먹는데” 소리치며 아이를 문 밖으로 내몬다. 예솔이는 문 밖에 쪼그리고 앉아 서럽게 운다. 예솔이는 몇 년 전 오빠를 잃었는데 이젠 엄마까지 잃게 생겼다. 서로에 대한 이중상실(double loss)을 먼 훗날, 엄마와 예솔이는 어떻게 기억할까. 한 공간에 있었음에도 한 줌 온기도 느낄 수 없던 나날. 인간은 그렇게 한 공간에 붙어 있어도 상대의 없음으로 상처 입을 수 있는, 한없이 연약한 존재다. 그런가 하면 생사의 갈림길에서 수호가 던진 구명조끼를 입고 살아나온 수호의 친구는 수호의 생일에 통곡한다. 그렇게 그간 소리 내 울 수 없던 모든 이들이 주인공 없는 생일에 다 같이 모여 지연된 애도(delayed grief)의 빗장을 푼다. 제목이 왜 생일인지 알 것 같다.

먼 곳에서 부디 편안하기를영화가 사려 깊게 풀어낸 애도와 치유에 공감과 고마움을 느낀다. 영화를 피하기만 하고 보지 못해 맺혀 있던 내 안의 응어리도 작아진 기분이다. 의 주제가를 더 부르면 “행복 찾는 나그네의 눈동자는 불타오르고 엄마 잃은 소년의 가슴엔 그리움이 솟아오르네”인데, 영화 속 수호 엄마도 이제는 바라고 있지 않을까. 수호가 만화 속 철이처럼 엄마에 대한 걱정과 그리움으로 가슴 아파하기보다는 이제는 먼 곳에서 부디 편안하기를. 새해에는 정말 그랬으면 좋겠다.

김민아 저자한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

의성군 ‘자두 농부’ 향년 29…귀촌 7년은 왜 죽음으로 끝났나

5평 토굴서 30년…“편안함이란 몸과 마음이 같이 있는 거요”

고소득층 감면액, 저소득층 25배인데…정부 또 유류세 인하 연장

홍준표 “푸바오는 고향 간 판다에 불과…왜 집착하나”

거짓진술 국방부 법무관리관, ‘대통령실 개입’ 덮으려 했나

이재명 대표연임 ‘추대’ 군불…원내대표 ‘찐명’ 박찬대로 정리중

윤 ‘정진석 비서실장’ 임명에 야당 “악수하자며 따귀 때려”

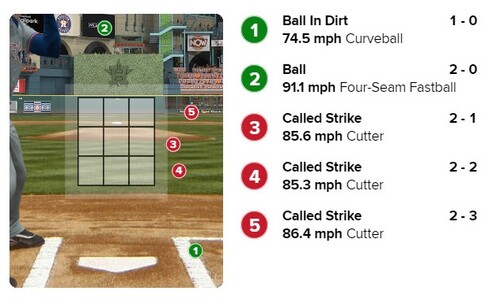

ABS는 잘못이 없다…MLB의 터무니없는 콜을 보라

이제 와서 2천명 증원 아니라니…의대 수험생들 “정부에 낚인 듯”

4월 24일 한겨레 그림판