“선생님 가족이라면 어떻게 하시겠어요?”

어느 날 의사한테 말기암을 ‘선고’받았다면 환자와 가족이 가장 먼저 묻고 싶은 말 아닐까. 그러나 의사에겐 가장 피하고 싶은 질문 중 하나일 게다. 의료진에게 너무나 큰 공감과 책임을 요구하는 질문이기 때문이다.

종양내과 전문의 김선영의 에세이집 (라이크잇 펴냄)은 이 고통스러운 질문과 정면으로 마주하는 의사 이야기다. 지은이의 아버지는 40대 젊은 나이에 담낭암을 얻어 가족 곁을 떠났다. 1990년 가을부터 1991년 겨울까지 1년 남짓 투병 기간에 아버지와 어머니는 함께 일기를 쓰며 고통스러운 시간을 견뎠고, 이후 일기는 이라는 책으로 묶여 나왔다. 20여 년의 세월이 흘러, “암을 지니고 살아가는 삶을 돕는 일”을 직업으로 선택한 딸은 40대 부부의 병상일기를 다시 꺼내들고, 의사이자 가족의 자리에서 암이라는 블랙박스를 통과하는 삶과 죽음의 문제를 성찰한다.

아버지가 암을 앓았던 1990년대와 견주어 최근엔 표적치료제, 면역항암제 등이 잇따라 개발되며 환자와 가족에게 새로운 희망을 준다. 하지만 지은이는 그때나 지금이나 환자와 가족이 겪는 ‘상황’은 별로 달라지지 않았음을 발견한다. 남편 간병을 홀로 도맡았던 20년 전 어머니처럼, 돌봄노동에 대한 사회적 공감과 연대는 여전히 부족하다. 환자가 수시로 상황을 문의할 수 있는 창구나 방문간호가 제도화돼 있지 않아 갑작스럽게 증상이 위급해지면 무조건 응급실로 달려가야 하는 일도, 말기암 환자의 고통을 덜어주는 의료 조처가 미흡한 것 역시 마찬가지다. 효험이 있다는 말을 듣고 굼벵이를 고았던 어머니처럼 지금도 환자들은 근거 없는 민간요법에 이끌리기 일쑤다.

지은이는 슬픔, 절망, 분노, 죄책감, 섭섭함이 절절히 녹아 있는 어머니의 글을 읽으면서, ‘나쁜 소식’을 전하는 최선의 방법은 무엇인지, 어차피 회복할 가망이 없는 환자에게 해줄 수 있는 적절한 의료 조처는 무엇인지, 이웃이라면 어떤 태도를 갖는 것이 좋은지 등을 돌아본다. 환자에게 의사의 개인 휴대전화 번호를 알려주는 것이 좋을지 같은 ‘실무적’ 문제부터 죽음의 기차에 올라타 허덕이는 환자들을 보면서 과연 인간의 고통이란 것이 의미를 부여할 만한 가치가 있는 것인지 고민한다. 물론 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 의사 1인당 진료 횟수가 최고치를 기록하는 한국 의사들의 살인적 노동조건, 수가에 매달릴 수밖에 없는 의료제도의 모순 같은 것도 환자의 좋은 삶(또는 좋은 죽음)을 방해하는 요인임을 잊지 않는다.

지은이는 자신이 죽음을 앞둔 상황이라면 무엇을 할지 자문한다. “심리상담을 할 것이다.” “아버지가 했던 것처럼 일기를 쓸 것이다.” “의학적 근거가 있는 모든 치료를 검토해볼 것이다.” “사전돌봄계획서를 작성할 것이다.” “완화의료의 도움을 적극적으로 받겠다.” 죽어가는 육신의 비루함을 수없이 봐왔음에도, 그는 말한다. “마지막엔 사랑하는 가족과 함께 있으면 한다. 아마 마지막엔 병들고 냄새나는 몸으로 그들 곁에 있게 되리라. 그들에게 폐를 끼치고 짐이 되었다는 마음에 괴로워할지도 모르겠지만 그냥 같이 있고 싶다. 사랑하니까. 무슨 이유가 더 필요할까.”

이주현 기자 edigna@hani.co.kr한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

정부, ‘1천명’까지 물러섰지만…의협·전공의·교수, 이것도 거부

‘윤석열은 생각하지 마’…한동훈 총선 메시지가 ‘폭망’한 이유

홍세화의 마지막 인사 “쓸쓸했지만 이젠 자유롭습니다”

“소박한 자유인 홍세화, 당신이 있어 근사했습니다”

윤, G7 정상회의 초청 못 받았다…6월 이탈리아 방문 ‘불발’

![여전히 ‘옳다’는 대통령…“힘으로 압박해야” [공덕포차] 여전히 ‘옳다’는 대통령…“힘으로 압박해야” [공덕포차]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0420/53_17136151954278_20240419502749.jpg)

여전히 ‘옳다’는 대통령…“힘으로 압박해야” [공덕포차]

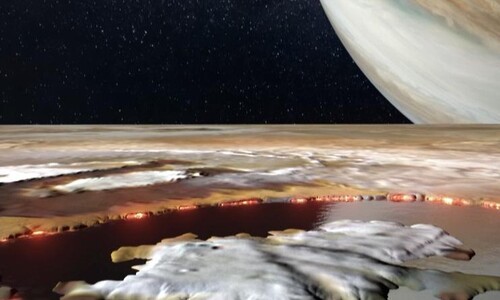

‘불의 천체’ 이오에는 폭 200km 용암 호수가 있다

봄 맞아 물오른 버드나무 40그루 벤 뒤…5만평 모래톱 쑥대밭으로

조국당 “미·일 중심 일방외교 탓 G7 초청 불발”

민주 “윤, G7 국제정세 논의서 배제…외교 기조 바꿔야”

![“나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰] “나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17134545443068_20240418503834.jpg)