범고래와 함께 고래를 추적하는 오스트레일리아 동부 에덴 앞바다의 포경선원들. 보트 앞에 작살을 든 선원이 있고, 옆에 범고래가 따르고 있다. 1910년 찰스 웰링스가 찍은 다큐멘터리 영상이다. 위키미디어 코먼스/ 찰스 웰링스

“고래다!”

19세기 오스트레일리아 동부의 작은 마을 에덴 앞바다. 소리를 친 건 인간이 아니었다. 꼬리를 들어 수면을 ‘찰싹’ 내리치는 범고래. 카이아만의 언덕에서 바다를 내려다보던 선장은 범고래가 보낸 신호에 따라 포경보트의 출항을 지시한다.

그사이 7~8마리의 범고래 본대는 혹등고래를 쫓고 있다. 탁 트인 바다에서 좁은 만으로 토끼몰이를 당하는 혹등고래. 만 입구에선 또 다른 범고래들이 퇴로를 막아 빠져나갈 수도 없었다. 남극의 차가운 바다를 출발해 두 달째 항해하던 이 희생자는 불행히도 목적지인 따뜻한 산호초 바다를 얼마 안 남겨두고 인간과 동물로 구성된 사냥꾼을 만나 막다른 길에 선 것이다.

범고래들이 쫓고 부딪치고 물고 괴롭히는 동안 선장의 지시에 따라 바다에 나온 보트는 손쉽게 사냥감에 다가간다. 그리고 최후의 일격! 혹등고래의 급소에 작살이 꽂힌다. 그런데 선원들은 부표만 남겨두고 바다를 떠난다. 빈사 상태에 이른 고래는 먼저 동물 사냥꾼의 차지다. 범고래들이 좋아하는 혀와 입을 해치우자, 형체만 남은 고래 사체가 바다 위로 떠오른다. 인간들은 이튿날 사냥 현장에 가서 고래를 수거한다.

인간과 범고래의 공동사냥전령 파견과 사냥감 추적, 퇴로 차단 등 3소대로 나뉘어 활동하는 고도의 사냥 전술과 인간을 끌어들이는 창의성을 지닌 범고래 이야기를 들으면, 처음에는 잘 안 믿긴다. 20세기 초 이 이야기를 조사한 생물학자 윌리엄 데이킨도 회의적이었다. 그러나 목격자들의 일관된 진술과 과거 선장의 일기를 읽은 뒤 그는 ‘사실’이라 결론 내린다.

지구 생태사에서 가장 기이한 대목 중 하나인 ‘인간-범고래의 공동사냥’은 사실 오래된 전통은 아니다. 애버리지니(오스트레일리아 원주민)가 고래를 사냥했다는 증거는 없으므로, 이전 이야기는 접어두기로 하자. 긴 세월 에덴 앞바다의 주인은 범고래들이었다. 범고래는 남극에서 대형 고래가 북상하기 시작하는 가을쯤 에덴 앞바다에 머물면서 돌고래나 물범 등 소형 포유류를 먹으며 고래를 기다렸다. 그리고 고래가 나타나면 집단으로 달려들어 잔치를 벌였다.

이 판에 균열이 생긴 건, 백인이 들어와 고래를 잡기 시작한 19세기 중반이었다. 에덴 항구를 기지로 앞바다에서 사냥하는(이런 포경 방식을 ‘연안포경’이라 한다) 소규모 포경 기지가 설치됐고, 대형 고래가 북상하는 6월이 되면 선원들은 보트를 타고 나가 작살을 던진다. 범고래에게 경쟁자 ‘인간’이 나타난 것이다.

그러나 얼마 안 돼 인간과 범고래 두 경쟁자는 공존하는 관계로 바뀐다. 사냥 과정에서 범고래는 고래를 쫓아 지치게 하고, 인간은 작살로 결정타를 가하는 역할을 맡은 것이다. 선원들은 고래의 숨줄만 끊고 범고래에게 먼저 만찬의 기회를 제공한다. 그리고 남은 사체를 수거해 기름으로 가공했다.

고래 사냥 ‘반칙’에 항의사실 포경은 길고도 어려운 작업이다. 많은 포경보트가 고래 한 마리를 뒤쫓고, 수차례 헛방을 날리다 고래 몸의 급소에 꽂힌 작살 하나가 있어야 전세를 역전할 수 있었다. 하지만 거대한 고래는 성가신 바늘 하나 꽂힌 것쯤으로 생각하고 몸을 비틀어댔고, 고래 몸에 꽂힌 작살에 매달린 보트는 허공으로 내팽개쳐지기 일쑤였다. 그래서 에덴의 포경선원들은 결정타 정도 가하는 역할만 하고 뒤처리는 범고래에게 맡긴 건지도 모른다. 선원과 보트가 적은 소규모 포경선단으로선 위험과 비용을 줄일 수 있었고, 범고래 처지에서도 사냥 성공률을 높일 수 있으니, 인간과 동물 모두에게 나쁘지 않은 선택이었던 셈이다.

그런데 사냥이 지속되면서 둘의 관계는 복잡해지면서 역동적으로 변한다. 범고래가 고래를 발견하고 인간에게 달려와 꼬리 쳐 알려주었다는 것이 그렇다. 심지어 보트가 짙은 안개 때문에 고래를 쫓다가 놓치면, 범고래들이 되돌아와 다시 길을 인도했다고 한다. 영국 옥스퍼드대학 동물학자 출신인 대니엘 클로드도 2002년 에서 이렇게 썼다. “야생의 범고래나 돌고래는 자기네들끼리 바다를 찰싹 쳐서 의사를 전하곤 한다. 마찬가지 방식으로 인간에게 고래 출현을 알렸을 수 있다. 꽤 설득력 있는 이야기다.”

이쯤 되면 범고래는 수동적인 ‘청소동물’(Scavenger·생물 사체를 먹이로 하는 동물)이 아니다. 오히려 사냥에 적극적으로 참여하면서 포경선단 일원으로 활동했다고 보는 게 맞다. 범고래들은 끊임없이 자기 견해를 피력하며 이익을 지켰다. 특히 사냥이 끝난 뒤 선원들이 고래를 바로 항구로 가져가려고 하면, 범고래들은 이런 ‘반칙’에 항의했다고 한다. 대표 선수 격인 ‘올드 톰’(Old Tom)은 그때마다 배나 작살에 달린 밧줄을 잡아당기면서 막은 범고래로 유명하다.

에덴의 선원들은 당시 보급된 ‘폭약작살’을 쓰지 않았다. 폭약작살을 쏘면 고래의 내장에서 폭약이 터졌으므로, 선원들은 죽어서 떠오르는 고깃덩어리를 끌고 가기만 하면 됐다. 19세기 말 에덴의 포경선단을 이끈 조지 데이비슨 선장은 범고래를 위해 폭약작살을 쓰지 않은 걸 자랑으로 삼았다.

에덴의 포경선단은 약 70년 동안 범고래와 함께 고래를 잡았다. 먼바다에서 모선과 보트로 구성된 대형 선단으로 한 해 수십~수백 마리를 잡는 원양포경과 비교할 수 없었지만, 잘나갈 때는 한 해 8마리도 잡았다. 하지만 자기파괴적인 포경은 전세계에서 고래의 씨를 말리고 있었다. 사정은 에덴에서도 마찬가지여서, 에덴 앞바다를 지나가는 고래도 부쩍 줄었다.

에덴은 더 이상 에덴이 아니다그러다 1901년 올드 톰의 동료인 ‘티피’(Typee)가 죽는 사건이 벌어졌다. 범고래는 제 몸이 땅에 닿을 정도로 얕은 바다에 숨었다가 물범을 급습하기도 하는데, 이렇게 매복 사냥을 하던 티피를 한 주민이 칼로 찔러 죽인 것이다. 이듬해부터 에덴을 찾는 범고래 수가 부쩍 줄기 시작했다. 19세기에는 20~30마리가 왔는데, 1902년에는 7마리뿐이었다. 1907년에는 무리의 리더인 ‘스트레인저’(Stranger)가 이웃 지역의 어부에게 죽는다. 1923년의 방문자는 딱 3마리였다.

끝까지 에덴을 찾은 고래는 올드 톰이었다. 이미 잡을 고래는 사라졌지만, 혼자 있다가 갔다. 밍크고래를 홀로 쫓아다니는 걸 봤다는 얘기만 들릴 뿐이었다. 올드 톰은 1930년 해안가에서 죽은 채 발견된다. 며칠 굶었는지 위장은 비었고 머리에는 종양이 있었다.

왜 범고래들은 하나둘 에덴을 떠났을까? 생태적 이유를 들자면, 범고래의 먹이인 대형 고래가 줄었기 때문일 것이다. 그러나 대니엘 클로드는 범고래들이 가족의 죽음을 목격했다는 점을 든다. 그들도 에덴이 안전하지 않음을 깨달았다는 것이다. 에덴은 더 이상 에덴이 아니었던 것이다.

런던=남종영 기자 fandg@hani.co.kr전화신청▶ 1566-9595 (월납 가능)

인터넷신청▶ http://bit.ly/1HZ0DmD

카톡 선물하기▶ http://bit.ly/1UELpok

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

윤 대통령 ‘일방통행 발언’…국힘서도 “국민 그렇게 대하면 안 돼”

총선 뒤에도 ‘윤 마이웨이’…“열심히 하는데 국민이 몰라? TV 부술 뻔”

94분간 두드린 황선홍호…이영준이 해결해 ‘죽음의 조’ 첫승

폭행당한 건국대 거위 ‘피눈물’…사람 좋아 다가왔을 텐데

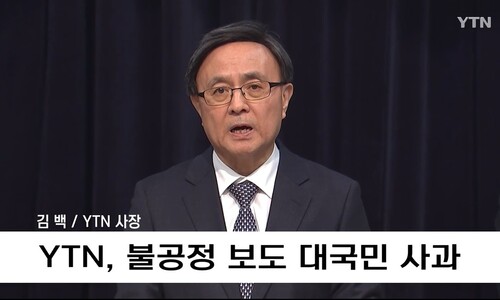

박민의 석달, 김백의 일주일…그들이 공영방송을 무너뜨리는 방법

![선거 결과에 연연하지 않는 이유 [하종강 칼럼] 선거 결과에 연연하지 않는 이유 [하종강 칼럼]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0417/53_17133058014158_20240417500154.jpg)

선거 결과에 연연하지 않는 이유 [하종강 칼럼]

‘출산 페널티’ 이렇게 크다…“경력단절 확률 14%p 차이”

경기교육감이 세월호 10주기 기억식 불참…‘다른 일정’ 뭐길래

다시 찾은 그 바다…“엄마 아빠는 세월호에서 나오지 못하고 있어”

묵념, 헌화, 추모사…철거 위기 세월호 기억공간에서 곱씹은 10년

![[세상 바꾼 동물] 코코넛 따는 원숭이를 아시나요](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0731/53_15961785058402_861596178492177.JPG)

![[세상바꾼동물] 군인 194명을 구한 비둘기](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0626/53_15931540490478_4315931540358268.jpg)

![<span>[세상을 바꾼 동물] 낭만으로 시작해 비극으로 끝난 사랑</span>](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/112/imgdb/original/2020/0525/3415903432012537.jpg)

![[남종영의 세상을 바꾼 동물들] 치킨과 닭의 차이…인간의 죄의식 삭제해버린 공장식 축산](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2020/0416/5815869630334096.jpg)

![‘제2의 청해진해운 없게’ 한발짝 겨우 딛었다[세월호 10주기] ‘제2의 청해진해운 없게’ 한발짝 겨우 딛었다[세월호 10주기]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0413/53_17129437971656_20240412502062.jpg)