이병률(50) 스스로 말했다. “아주 작은 일을 기록할 때는 문을 걸어 잠근다. 그 일이 사소하기도 해서이고 그러면서 그 일이 중대하기 때문이고 그리고 결국 무용한 일이기 때문이다. 시를 적어내는 일은 그러하다. 아등바등 살아가는 일은 그래도 그렇지가 않은데 시를 적는 일은 그토록 그러하다.” 달도 그러하다. 어느 날은 환하게 둥글고, 어떤 밤은 새침하게 흘기는 눈이며, 어느 때는 쪼개진 사과처럼 위태롭다. 사소와 중대, 쓸모 있음과 없음이 결국 하나의 서로 다른 모습이듯. 지금은 가을이고, 어제는 여름이었듯. 그러므로 다각(多角)이 다정(多情)을 낳는다. 다정은 사람과 사물의 본질일 터이고, 시인은 가장 예민하게 그것을 응시하는 사람일 것이다.

모두가 풍전등화를 산다. 시는 낡고 시인은 늙는다. 1995년 등단 뒤 시집 을 냈다. (문학과지성사 펴냄)는 시인의 다섯 번째 시집이다. 아직 낡지 않은 시와 여태 늙지 않은 시인, 사소하지만 기쁘다. 시인은 왜, 아직도 시를 적는가. 이병률 스스로 적었다. “마음속 혼잣말을 그만두지 못해서/ 그 마음을 들으려고 가는 중입니다.”(‘시인의 말’) 이렇게도 적었다. “기어이는 숙제 같은 것이 있어 산다/ 아직 끝나지 않은 나는 뒤척이면서 존재한다.”(‘여행’) 시인은 ‘언행일치’의 극단으로 수렴하려는 마음을 갖고 있는 사람일 것이다.

시집의 풍경 몇을 함께 읽는다. “그 가지 손끝에서 줄을 그어 나에게 잇고/ 다시 나로부터 줄을 그어 위층의 사내에게 잇다가/ 더 이을 곳을 찾고 찾아서 별자리가 되는 밤”(‘사람의 자리’) 선 긋기가 아니라 선 잇기, 인간관계론. “멍이 드는 관계가 있습니다/ 멍이 나가는 관계가 있습니다”(‘호수’) 그리하여, 멍들고 막막하여 혼자이고 싶은 날은 누구나 있다. “발을 땅에 붙이고서는 사랑을 따라잡을 수가 없다// 완벽한 사랑은 공중에 있어야 한다”(‘이토록 투박하고 묵직한 사랑’)고 새기는 날, 그럴 땐 “불을 놓고 싶다/ 굽고 익히고 끓이고 덥힌 불로 하여금/ 긴히 다시 사는 법을 알고만 싶어서// 저녁을 먹지 않으려는 저녁에/ 누군가 만나자는 말은 얼마나 저녁을 꺼뜨리는 말인가”(‘불화덕’) 저녁이 꺼진 날, 시인은 카페에서 시를 쓴다. “우리들은 금세 붉어지는 눈을/ 그것도 두 개나 가지고 있다니/ 그럼에도 볼 수 없는 것들도 있다니// 사실은 내가 쓰려고 쓰는 것이 시이기보다는/ 쓸 수 없어서 시일 때가 있다.” 그것은 사랑이다. “사랑이 끝나면 산 하나 사라진다/ 그리고 그 자리로부터 멀지 않은 곳에/ 퍼다 나른 크기의 산 하나 생겨난다// 산 하나를 다 파내거나/ 산 하나를 쓰다 버리는 것/ 사랑이라 한다”(‘사랑의 출처’)

이 가을에, 한반도 상공으로 ‘전쟁 말폭탄’이 횡행하는 이 시절에, 이병률의 시를 읽는 일은 무엇인가. “위로가 아니면 아무것도 필요치 않는 시간이 인간에게는 반드시 찾아오기 마련.”(시인 김소연의 ‘발문’)

전진식 교열팀장 seek16@hani.co.kr전화신청▶ 02-2013-1300 (월납 가능)

인터넷신청▶ http://bit.ly/1HZ0DmD

카톡 선물하기▶ http://bit.ly/1UELpok

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

의성군 ‘자두 농부’ 향년 29…귀촌 7년은 왜 죽음으로 끝났나

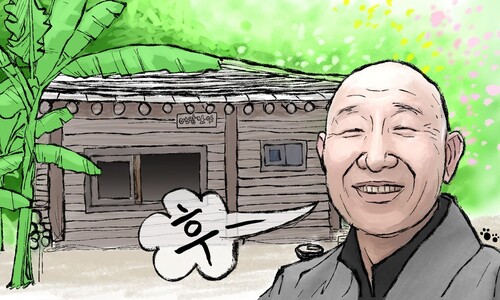

5평 토굴서 30년…“편안함이란 몸과 마음이 같이 있는 거요”

고소득층 감면액, 저소득층 25배인데…정부 또 유류세 인하 연장

홍준표 “푸바오는 고향 간 판다에 불과…왜 집착하나”

거짓진술 국방부 법무관리관, ‘대통령실 개입’ 덮으려 했나

이재명 대표연임 ‘추대’ 군불…원내대표 ‘찐명’ 박찬대로 정리중

윤 ‘정진석 비서실장’ 임명에 야당 “악수하자며 따귀 때려”

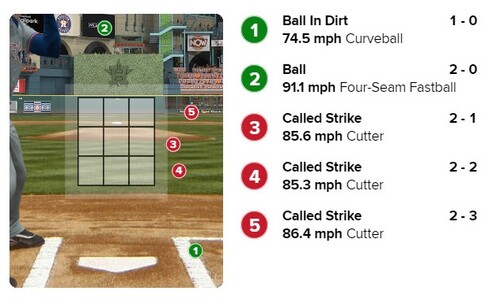

ABS는 잘못이 없다…MLB의 터무니없는 콜을 보라

이제 와서 2천명 증원 아니라니…의대 수험생들 “정부에 낚인 듯”

4월 24일 한겨레 그림판