제1180호에 소개한 책 (김민철 지음, 사이언스북스 펴냄)를 읽고 난 뒤, 한동안 ‘멋진 회의를 하고 싶다’는 욕망에 사로잡혔다. 각자의 아이디어가 서로 상승작용을 일으켜 애초에 누구도 상상하지 못했던 최고의 결과를 이끌어내는 그런 회의 말이다. 내 일터, 내 업무에서도 그런 일이 벌어지길 바랐다. 혼자 괜한 기대를 품고선 실제 회의가 마음같이 진행되지 않으니 혼자 실망한 적도 여러 차례. 팀장이 된 후 그런 마음은 더 커져 혼자서 온탕과 냉탕을 수시로 오갔다. 나부터 책에 나오는 카피라이터 박웅현이 아닌데, 무얼 바랐던 걸까? 설익은 팀장 때문에 팀원들만 고생한 것 같아 미안할 뿐이다.

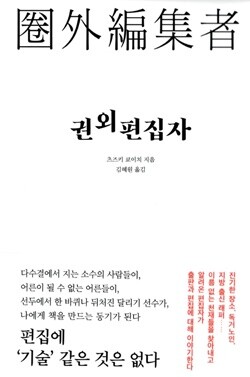

그러다 최근 (츠즈키 쿄이치 지음, 컴인 펴냄)를 읽었다. 제목을 푼다면 ‘경계 밖의 편집자’ 정도가 될 텐데, 1970~80년대 일본의

츠즈키 쿄이치는 회의 무용론자였다. 각자 아이디어를 몇 개씩 가져오고, 하나씩 재미있는지 없는지를 함께 살펴보고, 그중에 살아남은 아이디어의 담당을 정해 추진하게 하는 회의. 통과되는 기획은 모두를 설득해야 하기에 모두가 알고 있는 기획이기 마련이고, 이는 곧 누군가가 이미 취재한 것을 재탕하는 것뿐이라는! 아무도 건드리지 않은 소재는 내세울 근거도 부족하고 결과물에 대한 확신도 없기 때문에 기본적으로 회의와는 어울리지 않는다는 것이다. 본인은 상사나 저자에게 보여줄 기획서를 쓰는 일도 거의 하지 않았다고 한다. 그저 재미있어 보이는 일이 있으면 먼저 취재를 시작할 뿐이었다고.

그에 따르면, 편집은 기본적으로 고독한 작업이다. 책을 만들 때 중요한 것은 기술이 아니라 어떻게든 이 책을 만들고 싶다는 강한 의지인데, 동료라는 존재는 이 의지에 도움이 되기도 하지만 때로는 방해가 되기도 한다는 것이다. 그렇다! 나 역시 회의 때마다 찬물을 미리 한 통씩 준비해 얼마나 자주 동료의 의지에 찬물을 끼얹었던가. 얼마나 많은 회의가 일에 흥을 돋우기 위해서가 아니라, 일이 실패했을 때의 핑곗거리를 마련하기 위해서 진행됐는가.

저자는 더 나아가 ‘독자층을 예상하지 마라’ ‘절대 시장조사 하지 마라’는 메시지까지 던진다. “알지도 못하는 누군가를 고려하지 말고 자신이 생각하는 ‘진짜’를 추구하라”는 신참 시절 편집장의 이같은 가르침이 자신을 진정한 편집자로 이끌었다고 한다. 내 생각에 공감해주는 사람은 25살의 독신 여성일 수도, 65살 할아버지나 15살 학생일 수도 있다. 이들은 ‘한명 한명의 독자’이지 ‘독자층’이 아니라는 것이다. 저자는 그저 본인이 진짜로 재미있다고 생각하는 것을 눈치 보지 말고 끝까지 파고들라고 말한다. 호기심과 체력, 인간성만 있으면 결과물이 나온다는 점이 편집자로 사는 사소한 행복이라는 말과 함께.

정회엽 한겨레출판 인문팀장

전화신청▶ 02-2013-1300 (월납 가능)

인터넷신청▶ http://bit.ly/1HZ0DmD

카톡 선물하기▶ http://bit.ly/1UELpok

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

이화영 “이재명 엮으려고”…검찰 ‘술판 진술조작’ 논란 일파만파

인적 쇄신 막는 ‘윤의 불통’…‘김건희 라인’ 비선 논란만 키웠다

![이승만·박정희를 국립묘지에서 파묘하라 [왜냐면] 이승만·박정희를 국립묘지에서 파묘하라 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0418/53_17134316400177_20240418503354.jpg)

이승만·박정희를 국립묘지에서 파묘하라 [왜냐면]

22대 국회 기선제압 나선 민주 “법사위·운영위 모두 가져야”

‘의대 증원분 절반 모집’도 허용해달라는 대학들…정부 받아들일까

멤버십 58% 올린 쿠팡, 해지 방어에 쩔쩔

‘총선 압승’ 민주당, 양곡법 등 본회의 직회부…국힘 반발

‘똘레랑스’ 일깨운 홍세화 별세…마지막 당부 ‘성장에서 성숙으로’

![[단독] 특검법 임박하자 이종섭 ‘수사자료 회수, 내 지시 아니다’ [단독] 특검법 임박하자 이종섭 ‘수사자료 회수, 내 지시 아니다’](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0417/53_17133466788152_20240417503131.jpg)

[단독] 특검법 임박하자 이종섭 ‘수사자료 회수, 내 지시 아니다’

호텔 결혼식 ‘축의금’ 더 내야 해?…1만명한테 물어봤다