팍은 DJ다. 20여 년을 주로 서울 홍익대 주변과 이태원에서 활동했다. 하지만 근래엔 경기도 외곽의 새로 생긴 성인 나이트클럽으로 원정을 나간다. 사장은 개장을 하기 전 주문한다. “여기 오는 대부분의 손님은 불륜이야. 오늘밤 자네가 딴 곳으로 완전히 보내버리라고.” “사장님, 딴 곳이라니요?” “말귀가 어둡네. 제자리에 데려다놓지 말라는 말일세.” “디제잉은 분위기가 중요해요.” “그래서 자네가 음악으로 분위기를 조장하란 말이야! 불륜 조장 음원 같은 거 가진 거 없어? 자네가 가지고 있는 음악들도 다 부도덕하잖아. 남의 음악에서 다 훔친 거라며?” “믹싱은 훔치는 게 아닙니다. 노래 한 곡을 믹싱하려고 수천 곡을 들을 때도 있습니다.” “부인들 양주 당기게 몇 시간 틀어만 줘.”

한겨레 박미향 기자

성인 나이트클럽에선 하룻밤에 10만원을 받으면 운이 좋은 편이다. 룸에 가서 남은 과일 안주와 맥주 몇 병 얻어먹고 그냥 온 적도 있다. 기질을 숨길 수 없어 블루스를 틀어줘야 할 타이밍에 일렉트릭 음악을 틀어서 몇 대 얻어터지고 쫓겨난 적도 있다. 시키는 대로 하지 않는 디제잉은 업주 입장에선 불필요하기 때문이다. “우리나라 DJ들은 하청업이에요. 아니면 가게의 분위기를 내는 소모품 정도로 여기는 사람이 많아요.” 요즘은 지인들의 파티에 일당을 받고 음악을 믹싱해주거나 호프집 음향장비를 수리해주는 일로 밥벌이를 하는 정도다. 팍에겐 그것도 호사다. 비슷한 시기에 서울로 올라온 몇몇은 강남의 클럽에서 시간당 몇백만원을 받는 DJ가 된 이도 있다. 지하창고에 딸린 방 한 칸에 살면서 팍은 어느 날 자신의 인생을 되돌아보았다. 서른다섯 살이 넘었다. 얼마 전 수천 장의 CD와 LP도 고향집에 내려보냈다. 이제 디제잉은 대부분 컴퓨터로 믹싱이 가능하고 불필요하다고 여기기 때문이다. 팍은 턴테이블에 닐 다이아몬드의 음반을 올리고 길에서 데려온 고양이를 안은 채 남은 소주병을 들이켠다. 시를 쓰는 지인이 선물해준 책을 펼친다. 아침방송에 나와 유명세를 탄 심리학자의 저서다. 제목은 .

전자공업고등학교를 졸업한 뒤 팍의 꿈은 패러글라이딩 선수가 되는 것이었다. 전기를 만지는 전공을 하고 자격증도 꽤 따서 공장에서 몇 년 일했지만 매일 똑같은 일상과 공장주의 횡포에 넌더리가 나기 시작했다. 밤마다 팍의 침대로 기어들어오는 남색이 강한 기숙사 모드도 곤란할 지경이었다. “엉덩이로 원하지 않는 전기가 들어오는 경험은 짜릿하지만은 않아요.” 그러다가 공장을 때려치우고 뒷산에 올라 패러글라이딩을 하는 동호회 사람들을 보고 합류했다.

하늘에 연처럼 자유롭게 떠 있는 사람들을 보니 팍은 가슴이 뛰었다. 언덕에 올라 연놀이를 처음 자신에게 가르쳐주던 아버지의 말씀이 떠올랐다. “연이 눈에 보이지 않을 만큼 날아가도 걱정 말거라. 네 손과 연이 이어져 있다고 믿어야 해. 보이지 않지만 이렇게 실을 잘 조절하면 되는 거야.”

가지 말아야 할 태양 가까이 가서 일렉트릭 번(Electric Burn)을 당하기 전까진 꽤 근사한 날들이었다. 몸도 가벼운 편이었고 실력도 금방 늘었다. 고도와 바람을 이해하는 일이 전기를 이해하는 일보다 훨씬 즐거웠다. 남들이 두려워하는 높이까지 팍은 떠올랐다. 패러글라이딩이라는 게 바람과 끊어지지 않고 이어지는 일인데, 끊어진 전기를 이어줄 때의 흥분과 비슷했다. 하지만 태양 가까이 가면 안 되었다. 태양빛에 너무 기구가 가까워져 화상을 입는 일을 일렉트릭 번이라고 하는데, 팍은 시커멓게 타서 추락했다. 다행히 호수로 떨어져 생명은 건졌다. 피부가 재생될 때까지 팍은 반년을 먼 하늘을 상상하며 견뎠다. 한 줄의 전기가 되어 하늘 한가운데 떠 있는 경험은 팍을 DJ의 세계로 이끌었다. 전자음향을 자신이 체험한 바람으로 잇는 세계가 팍에겐 인연이고 음악이었다.

시인·극작가한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

“이스라엘, 이란에 미사일 공격”…‘핵시설 밀집’ 이스파한 공항 폭발음

물 빨아올린 버드나무 40그루 벤 뒤…5만평 모래톱까지 초토화

![[속보] 의대 증원분 50~100% 자율모집 허용…2천명 밑돌 듯 [속보] 의대 증원분 50~100% 자율모집 허용…2천명 밑돌 듯](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2024/0419/2117135097777426.jpg)

[속보] 의대 증원분 50~100% 자율모집 허용…2천명 밑돌 듯

이스라엘 소심한 복수?…이란 “미사일 없었다, 드론 3대 격추”

윤, 2년 연속 참석 4·19기념식 불참…이재명·조국 피했나?

“나는 장발장, 홍세화 선생은 등대였다”…이틀째 조문 행렬

![윤 대통령 지지율 23%, 취임 후 최저…물가·불통 영향 [갤럽] 윤 대통령 지지율 23%, 취임 후 최저…물가·불통 영향 [갤럽]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/17135045831508_53_17135045750059_6317135042720416.jpg)

윤 대통령 지지율 23%, 취임 후 최저…물가·불통 영향 [갤럽]

정부, ‘의대증원 규모 조정’ 대학총장 건의 받아들일 듯

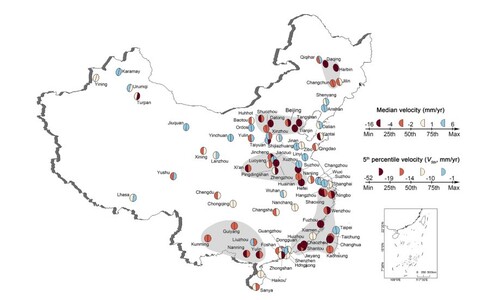

“중국 주요 도시 절반 가라앉는 중”…무분별한 지하수 개발 탓

![쿠팡 월회비 1만5000원까지 간다? [The 5] 쿠팡 월회비 1만5000원까지 간다? [The 5]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17134927686975_20240419500745.jpg)

쿠팡 월회비 1만5000원까지 간다? [The 5]

![“나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰] “나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17134545443068_20240418503834.jpg)