도시, 특히 수도(首都)는 권력이 자신을 표현하는 공간이다. 인간적 척도를 훌쩍 넘어서는 기념비적 건조물들, 수많은 사람들을 한데 모아놓을 수 있는 거대한 광장, 그리고 도시 주민들의 일상적인 동선(動線)과 시선(視線)을 통제하는 도로는 권력이 자신을 표현하려고 만드는 핵심 요소다.

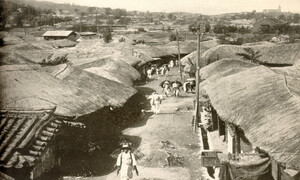

1900년께의 서울 빨래터. 이 작은 물길을 중심으로 그 양안(兩岸)의 집들이 하나의 도시 마을 공동체를 이루었다. ‘물’을 중심으로 한 마을 공동체는 ‘골목 공동체’보다 컸지만 일상을 공유하는 실질적인 공동체였다.

한자의 도(道)와 노(路)는 모두 ‘길’을 뜻하는 글자지만, 글자 모양만 보아도 두 ‘길’의 생성 경위가 다름을 알 수 있다. ‘도’는 우두머리(머리 수(首))가 무리를 거느리고 천천히 행진(천천히 걸을 착(?))하는 모습을 형상화한 글자다. 이 ‘길’은 권력이 자신의 위세를 드러내려고 인위적으로 닦은 길이다. ‘도’는 돌을 치우고 풀을 베어내고 언덕을 무너뜨리고 움푹 파인 곳을 메꾸고 때로는 그 위에 돌이나 아스팔트를 까는 고된 노동 과정을 거쳐야 ‘완공’되는 인공 시설물이다. 고대 로마의 노예 노동력은 대부분 도로 건설 공사에 사용되었다. ‘도’는 곧고 넓으며 평탄하다. 이것은 또 길이와 너비, 방향을 갖는 공간 구성물로서, 권력의 속성과 의지를 표현하기에 적합하다. ‘도’를 만드는 것은 인간이 자연을 정복하고 지배하려는 기초적 행위다.

반면 ‘노’는 사람들이 발길(발 족(足)) 닿는 대로 땅을 밟고 다닌 결과 저절로 생긴 길이다. 이런 길은 다른 동물들도 만든다. ‘노’는 인간이 만들었다는 점에서 인위적인 길이되 저절로 생겼다는 점에서 자연적인 길이다. ‘노’를 만드는 것 역시 ‘집단’으로서의 인간이지만, 이 경우 개인을 집단으로 만드는 것은 ‘인간의 권력’이 아니라 ‘하늘의 힘’, 즉 시간이다. ‘노’는 같은 장소에서 상당한 시차를 두고 산발적으로 이루어진 개별적인 행위들을 시간을 압축해 묶어낸 결과다. ‘노’는 구불구불하고 오르락내리락하며 울퉁불퉁한 길로서, 자연을 지배하는 인간이 아니라 자연에 순응하는 인간을 표상한다.

권력이 그 자신을 위해 인위적으로 조성한 공간인 도시의 길은 대개 ‘도’다. ‘도’는 사람들의 통행을 위한 시설일 뿐 아니라 도시 공간을 구획하는 선이기도 하다. 권력은 도시 주민을 조직적·집단적으로 통제하기 위해 이 ‘선’을 활용하며, 도시 주민들도 대체로 이를 ‘우리’와 ‘타자’(他者)를 나누는 경계선으로 승인한다. 그런데 조선시대 서울에서는 이런 도시 길의 일반성에서 비켜난 특이한 현상이 나타났다.

조선 초기 서울의 행정구역은 부(部)-방(坊)-이(里)의 위계로 편제되었다. 이(里)는 큰길에서 갈라져나간 작은 길과 그 작은 길 좌우에 배치된 필지들을 형상화한 글자다. 최소 행정단위인 이(里)는 도로로 구획된 공간이었다. 그러나 서울 사람들은 도로로 구획된 공간을 ‘공동체’의 공간으로 승인하지 않았다. 그들은 권력이 구획한 경계선보다는 자연이 만든 경계선에 더 친근감을 느꼈다.

명칭만 인정하고 실체를 무시한 일본사실은 서울 공간 자체가 다른 나라 수도들과는 달랐다. 조선왕조 권력은, 이전 권력들과 마찬가지로 자연을 일방적으로 ‘정복’하려 들지 않았다. 그들은 하늘이 만든 선, 즉 자연의 선을 인간이 함부로 훼손해서는 안 된다는 오래된 관념을 버리지 않았다. 서울이 자연에 순응하는 형상을 갖춘 것은 이런 태도의 결과였다. 권력이 있건 없건, 자연을 대하는 사람들의 태도는 같았다.

도시 주민들의 자발적·사적 네트워크가 행정단위인 이(里)와 괴리되자, 정부는 공동체적 요역(?役) 단위를 행정단위로 추인할 수밖에 없었다. 조선 중엽부터 이(里) 대신 계(契)가 사용되었다. 그러나 계(契)도 얼마 뒤 동(洞)으로 바뀌었다. 동은 문자 그대로 물(물 수(水))을 함께(같을 동(同)) 쓰는 공간이라는 뜻이다. 산으로 둘러싸인 서울에는 곳곳에 계곡이 있었고 계곡마다 물이 흘렀다. 계곡 사이로 흐르는 물길은 사람이 아니라 자연이 만든 길이었다. 같은 계곡 안에서, 하나의 물길을 가운데 두고 형성된 생활공동체가 동(洞)이었다. 우리말 ‘마을’은 ‘물’에서 파생된 말이다. 이(里)나 동(洞)이나 우리말로는 모두 ‘마을’이지만, 마을의 원뜻에 부합하는 것은 물 공동체인 동(洞)이다.

러일전쟁 이후 서울의 실질적 주인이 된 일본인들은 본래의 지명과 구획선을 무시하고 자기들 마음대로 일본식 이름을 붙였다. 혼마치(本町)니 모토마치(元町)니 아사히마치(旭町)니 해서 일본 도시의 지명을 그대로 옮겨 붙이기도 했고, 후루시마치(古市町)니 다케조에마치(竹添町)니 하세가와초(長谷川町)니 오지마초(大島町)니 해서 한국 침략에 ‘공’을 세운 일본인들의 이름을 붙이기도 했으며, 호야마초(芳山町)니 미즈시메초(水標町)니 해서 원지명을 살짝 변경하거나 그대로 둔 채 동을 마치(또는 초)로 바꾸기도 했다.

공동체 소멸과 근대적 공간 등장한 장소가 한국식과 일본식의 두 이름으로 불리는 시기가 한동안 지속되었다. 1914년, 경성부는 이 혼선을 제거했다. 청계천을 경계로 그 이북, ‘조선인’이 많이 사는 지역의 지명은 동(洞)으로 놓아두고, 그 이남, 일본인이 많이 사는 지역의 지명은 마치(町)로 통일했다. 지명의 형태로만 보자면 청계천 이북 지역에 대해서는 조선인의 공간관을 인정한 것 같지만, 사실은 그렇지 않았다. 일본인들은 동의 명칭만 인정했을 뿐, 그 실체는 철저히 무시했다. 그들은 물길을 중심으로 ‘자연적’으로 형성된 서울의 오래된 마을 공동체들을 자기들 공간관에 따라 해체하고 재편했다. 훈동과 전동 등을 쪼개 붙인 뒤 관인방의 관자와 합쳐 관훈동을 새로 만들고 대사동과 승동 등을 쪼개 붙인 뒤 관인방의 인자와 합쳐 인사동을 새로 만드는 식이었다. 이것은 자연의 ‘물길’을 중심으로 하는 동(洞)을 인위적 도로를 중심으로 하는 이(里)로 되돌리는 일이었다. 한국인들이 써온 이(里)와 일본인들의 마치(町)는 ‘田’의 위치만 다를 뿐 사실 같은 글자다.

마을 공동체와 행정단위가 다시 괴리된 뒤, 물길들이 하나둘 사라졌다. 동시에 자본주의가 마을 공동체의 ‘유제’(遺制)들을 쓸어버렸다. 도시 공간의 각 장소들을 고유한 경관적 특색과 문화적 특질로 수놓았던 마을 공동체들의 소멸과 균질적인 필지와 가로의 병렬을 특징으로 하는 ‘근대적 도시 공간’의 등장은 동전의 양면이었다. 새로운 권력, 즉 이민족(異民族)이 장악한 정치권력과 자본권력에게는 공동체가 해체된 공간이 다스리기에 편했다.

역사학자한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

의대 정원 1000~1700명 줄 듯…결국 물러선 윤 정부

김건희 여사에 명품백 건넨 목사, 스토킹 혐의로 입건

“누구든 선한 길로 돌아올 것”…자유인 홍세화의 믿음

봄 맞아 물오른 버드나무 40그루 벤 뒤…5만평 모래톱 쑥대밭으로

윤 대통령-이재명 통화, 다음주 단독 회담…고물가 논의할듯

![이종섭의 ‘자백’, 윤석열 대통령을 향한다 [논썰] 이종섭의 ‘자백’, 윤석열 대통령을 향한다 [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17135264050993_20240419502589.jpg)

이종섭의 ‘자백’, 윤석열 대통령을 향한다 [논썰]

윤석열 대통령, ‘채 상병 특검’ 거부만 할 건가

뜨거운 공깃밥에 빨간 준치회무침 쓱쓱…이제는 목포 대표음식

조국·이준석·장혜영 등 야6당…‘채 상병 특검 촉구’ 첫 야권연대

“봄인데 반팔...멸종되고 싶지 않아” 기후파업 나섰다

![“나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰] “나는 민주시민인가 고객인가, 스스로 묻자”[홍세화 마지막 인터뷰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0419/53_17134545443068_20240418503834.jpg)